“历史和未来一样崭新”:《青年变革者:梁启超(1873—1898)》新书发布会

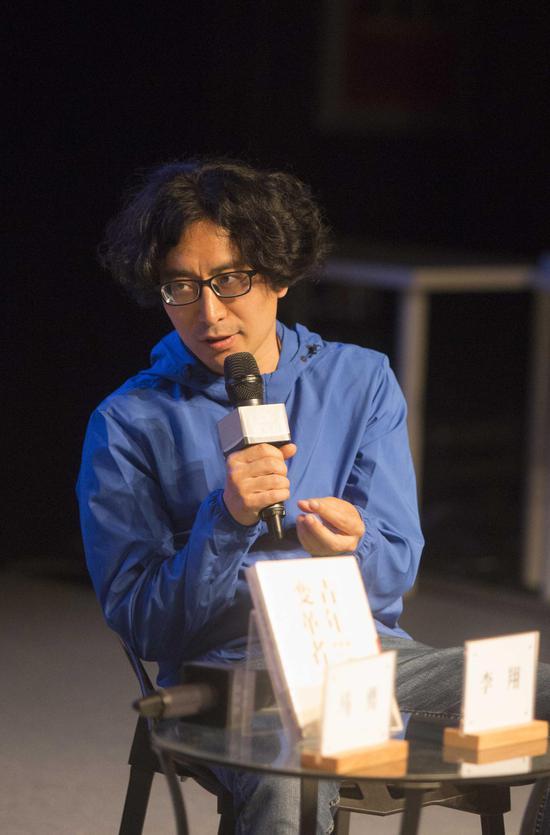

许知远朗诵新书的片断

5月22日,在77剧场一场即兴的电音表演中,许知远耗时五年完成的《青年变革者:梁启超(1873—1898)》新书发布会开启了。当许知远手捧着自己的书开始朗读其中篇章的时候,现场观众马上进入到19世纪的时代情境中。7位来自新会、广州、北京、上海、长沙、天津的读者也在许知远之后,用方言朗读的方式开启了梁启超走过的城市画卷。中国社会科学院研究员马勇,资深媒体人李翔,《三联生活周刊》常务副主编李菁也到现场助阵,与许知远展开了一场以“历史和未来一样崭新”为主题的对话。

许知远谈他心目中的梁启超

为什么是梁启超,为什么是一部规模如此巨大的传记类著作?

这部《青年变革者:梁启超(1873—1898)》,是许知远“梁启超三部曲”的第一部。述及梁启超求学、进京赶考、师从康有为、结集同道、上书清帝、办刊《时务报》,及至戊戌政变前夜,是记叙1873年至1898年作为青年变革者的梁启超。

许知远说,选择梁启超,跟他本人从事新闻业有关,在这个行业里,梁启超是最重要的一个人,他等于现代新闻业的开创者。许知远曾担任《经济观察报》的主笔,而梁启超也曾是《时务报》的主笔,这样就有了亲切感。

而大众眼中的梁启超,大多是从教科书中了解到的宏大印象,难以深入到他生活和思考的细节。出于一种对“人”的兴趣,许知远对个人传记有一种迷恋。在这本书中,他试图去探索梁启超性格的形成,所以去描摹他周围朋友的群像和他们生活的环境,“对外界的变化,他做出怎样的变化,他内心的困惑和焦灼,我对这些有强烈的兴趣。”

梁启超是一个极富生命力的人,他在不停地更新他的兴趣点和他做的事,他介入思想生活、学术生活、政治生活,他创办若干机构。他经历的19世纪末到20世纪初,中国经历了极为深远的变化,他几乎参与了所有的政治、思想和学术领域的大事件,他的传记可以达到的规模,也满足了许知远对规模的一种“追求”。

主持人李菁

文言引文+上千条注释:如何保留阅读的流畅性?

作为资深媒体人和已经出版过二十多本著作的作家,许知远已经习惯了那种酣畅淋漓的表达。但在《青年变革者:梁启超(1873—1898)》中,许知远却一反常态,大段地引用文言史料,全书注释竟达上千条。他相信这样可以保证文字和书的一种质感,可以将读者带入当时的历史情境。2013年,当许知远在纽约城市之光书店和梁启超的目光对视的时候,他正厌倦了新闻业的碎片和短暂,在寻找一种深沉与辽阔的表达,用他自己的话说,“没法像20岁年少轻狂了。”他希望能从学术的角度去写作,他需要证明自己是可以做到的。

当主持人李菁提出,大量的注释是否会让这本书失去可读性时,许知远说,阅读的流畅性和史料的解读是可以结合在一起的。马勇接过话茬说,大量的引文和注释确实会在一定程度上影响阅读的流畅性,但从开场的朗诵环节看,还是很有气韵,读起来非常通畅的。许知远承接梁启超“笔端常带感情”的写法,他笔下的梁启超,有感情,有自己的特色。他的写法不同于一般的历史研究者,可读性更高。

马勇认为不同的视角是许知远“创建一种新的写作传统”中非常重要的一环

对人的关注和全景式表达:创建一种新的传记写作传统?

在马勇看来,许知远的梁启超传,可以是传记写作的一种示范。在非历史专业的写作当中,历史学会绽放出不同。因为历史本来就是横看成岭侧成峰的,是需要多角度的。许知远有独特的经历,而有这种经历和没有这种经历,对于这种传记的书写,一定会有很大的不同。比如,许知远花了很多笔墨在人际关系上,写梁启超的家庭关系,跟朋友之间的关系等等。他写到谭鑫培,写到翁同龢,写到黄遵宪,从这里面可以看到时代背景下这些人不同的情绪,它像一个戏剧,人物在舞台的中央或者边缘,有时候你出局了,有时候你又重新回来了。这一点跟以往的梁启超传记相比,都很不一样,会给人不一样的启发。

马勇说的这种不同的视角,是许知远“创建一种新的写作传统”中非常重要的一环,是许知远全景式表达的重要体现。除了努力把书还原成人的故事——许知远认为,在很多历史写作中,人是消失的——他还努力做代际的故事:那个代际和下一个代际中国都发生了很多的变化;他还写一个考生去琉璃厂,去哪里买东西,去哪里吃饭,城市的面貌是怎样的,东方和西方的区别在哪里,等等。

李翔与许知远亦师亦友的交往已经有十几年时间

媒体人?作家?明星?网红?许知远的变与不变

从早些年在报社当许知远的实习生开始,李翔与许知远亦师亦友的交往,已经有十几年的时间了。李翔开玩笑说,从最开始知道许知远要写梁启超开始,就一直在心里隐隐担心它会烂尾。但许知远真的写出来了,而且在李翔看来,这是一部好作品,甚至可以说是杰作。许知远有这样的耐心,让李翔惊讶。在李翔的认识里,因为长期从事新闻工作的关系,早年的许知远,跟别人交谈都是以小时为单位来计算的。所以,当他看到许知远竟然愿意拿出5年的时间与梁启超待在一起,觉得许知远真是变化不小。

然而除此之外,十几年的时间,李翔眼中的许知远,可以说并没有太大的变化。从早年的媒体人,到近几年因为录制《十三邀》爆红,虽然身份在转变,知名度也倍增,但在这位朋友眼中,许知远依然是那个许知远。在《十三邀》中,许知远的提问方式和看问题的视角,都跟他年轻的时候一样,特别犀利,一直保留着愤怒和天真。《十三邀》或者其他网络节目,只是换一种与人交流的方式,让许知远得以抵达更多年轻的用户,但许知远本人,真的没什么变化。

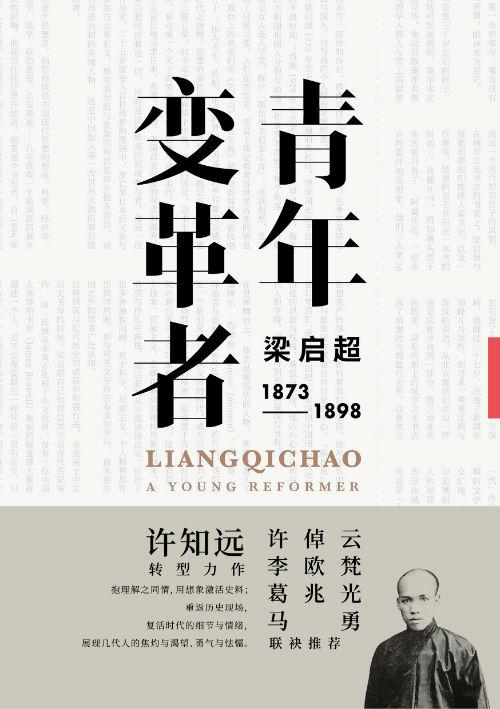

《青年变革者:梁启超(1873—1898)》 许知远 上海人民出版社

内容简介

许知远转型力作,五年积淀,回访历史现场,状摹青年梁启超的希望与挫败,复活时代的细节与情绪,展现几代人的焦灼与渴望、勇气与怯懦。著名学者许倬云、李欧梵、葛兆光、马勇联袂推荐。

《青年变革者:梁启超(1873—1898)》是许知远积淀多年的转型之作。梁启超生逢变革时代,他是近代转型的积极参与者,同时又是中国现代思想学术的拓荒者和奠基人。许知远试图将这位伟大人物的思想与性格、希望与挫败,内心挣扎及与同代人的争辩呈现给读者。在搜集、阅读海量史料和研究著作的同时,许知远追寻梁启超的足迹,到其出生地新会、求学地广州,及北京、上海、日本横滨等多地探访历史现场,寻求历史与现实之间隐秘而有韧性的关联,借此展现几代人的焦灼与渴望、勇气与怯懦。

《青年变革者》述及梁启超求学、进京赶考、师从康有为、结集同道、上书清帝、办刊《时务报》,及至戊戌政变前夜。许知远以深入历史细部的精准笔法,描摹出时代变局下梁启超饱满立体的个人形象和生动多维的时代群像。文字真实可感,据史而书,扎实精当。《青年变革者》既是一部具有学理价值的史传,复苏历史中的个人,亦铺展了一幅浩瀚的时代全景。

编辑推荐

许知远积淀五年的转型力作

“做视频节目,我只花了30%的精力,剩下70%的精神在写一本新书,关于梁启超。”

许知远回访历史现场,探寻先哲足迹,纵览相关文献及研究,以了解之同情,状摹有血有肉的青年梁启超,让人既觉熟悉又感陌生,并以想象激活史料,复活时代的细节与情绪。

“梁启超三部曲”之首唱,梁氏逝世九十周年倾心敬献,承接“笔端常带感情”的写法,以青年梁启超个人成长之勃勃意气,交响往昔时代之云诡波谲。

匹兹堡大学许倬云教授、香港中文大学李欧梵教授、复旦大学葛兆光教授、中国社科院马勇教授鼎力推荐。

作者简介

许知远

作家,单向空间创始人,《东方历史评论》主编,谈话节目《十三邀》主持人。

著作包括《祖国的陌生人》《一个游荡者的世界》等,其中部分作品被翻译成韩文、英文与法文。

专业评论

许知远阅读史料体验那个时代的心情,借助想象重塑那时社会的生活,通过将心比心的感受复活梁启超的生命历程,并尝试着以梁启超式“笔端常带感情”的写法,写出梁启超和他的时代,也写出中国那一段风云诡谲的历史。——葛兆光(复旦大学资深特聘教授)

人物传记在很大程度上是写作者的情感投射,知远的任公传,在知人论世、文字表达、价值认同上,都达了一个全新的境界,值得期待。——马勇(中国社会科学院研究员、博士生导师)

只有细说历史才能挽救史观于庸俗,而好的传记则是真历史的不二伴侣,许知远的梁启超传堪称为此做了一次示范。《青年变革者:梁启超(1873—1898)》以梁氏二十来岁就凭时论暴得大名、随“康党”奉谕从政为经纬,穿透晚晴同光年间跌宕变幻的时局盛衰,还原维新读书人乱纷纷蜂酿蜜的事功得失,考证到位、文字漂亮、叙事细密、立论严谨而具备必要之批判性,彰显作者写作功力,令如此厚重讲究的历史人物传记,读来如故事般引人入胜。——陈冠中(作家)