数年沉默后,作家阎连科新作《速求共眠》近日出版。一方面,《速求共眠》再次彰显“阎氏写作”的滋味和奇诡,读来幽默荒诞,但最后却有一种钝痛;另一方面,作家在新作中也尝试突破,作家“阎连科”、真实生活中的导演顾长卫和青年作家蒋方舟等人,都成了小说故事中的人物,虚构与非虚构迭加,虚实结合……《速求共眠》讲了一个什么故事?3月3日,阎连科与蒋方舟就新作的“台前幕后”展开对话。以下为对谈实录精选:

阎连科:创作新作品“纯粹是想和读者见面”

关于新作:创作新作品“纯粹是想和读者见面”

阎连科:为什么写这本书,是因为确实我有五年时间,写了7本书都没有出版,比如我和方舟一个对话《两代人的十二月》,这本书我们觉得做得还是比较认真,但是做到中途觉得做不下去了,就草草结束了。还写了《日熄》,写了《四书》,包括2本文学讲稿……不能出版和其他原因没有关系,就是因为觉得写得不好,写得好就一定可以出版,要是大家都意识到你写的不好就无法出版。我觉得作为作家总要读者见面,这些都没有出版,你就会觉得和读者见面成了一件非常重要的事情,所以今天写这部小说,纯粹是想和读者见面。

人家经常问我为谁写小说,我说为我的内心世界,为自己写作。其实在这部小说我背叛了为内心世界写作的想法,纯粹是希望和读者交流。当然,我希望这个交流是有意义的、轻松的。我采取了一个非虚构方式,把生活中的朋友全部拉进小说。我想这部小说最终的目的也是为了一种写作的自由,也许读者会觉得这个故事也许有意义,也许没有意义,但是它另外有一种写作的自由,那就是在其中我想怎么写我就怎么写,它是实现了那种东西的。所以关于这本小说,你不要追究它多么深刻、多么复杂,你就想这个小说很轻松、很愉快,作家写作的时候是非常自由的,那我想可能就达到目的了。

蒋方舟:我其实算是整个目睹了这个小说创作,由源起到出版的过程,我也可以作为一个旁观者给大家讲讲这个故事。

这个小说其实一开始像电影里面叙述的一样,一开始想写成一个电影剧本,阎连科老师想写电影剧本的原因也很简单,就是想“骗点儿钱”,小说很坦诚地说了这点。我记得郭敬明的《小时代》很火的时候,每天我们可以看到那种很烂的电影挣了很多钱,我和阎老师吃饭的时候说,我们为什么不能骗点钱。我们当代生活很有意思的一种现象是,有钱人或者做生意的人他们在一起的时候都是谈论文化,都是谈谈诗歌、谈谈文化,而其实真的文化人在一起的时候,都是在聊我们该怎么挣钱。

所以阎老师说我们写一个电影剧本吧,当时想的就是我来扮演一个女大学生,阎老师扮演一个河南的农民,讲他们所发生的这一系列故事。开始想的是我和阎老师主演,顾长卫老师来导演,花很少的钱把这件事给做成,再骗点儿钱花。就是这样的一个源起,阎老师自己演过一个短片,演得非常好,他是有演技的基础,我也以为自己有演技的基础。这个剧本从修改到后来上映,拖了很长的时间,而《速求共眠》这个剧本也真的拍了一个电影,但是在拍的过程中,阎老师说他不演男主角了,还是让我演女主角,我真的傻乎乎去试镜,经历了自己人生当中的第一次试镜,但是失败了。试镜里面的剧情是这样,有一个留校的名额,我扮演的女研究生一直觉得这个留校的名额是属于自己的。后来因为一系列的矛盾和问题,留校的名额给了别人,这个女研究生受了很大的打击,就很愤怒的去找校长,不顾一切希望保留留校的名额。需要我扮演的女大学生很悲愤地对校长说,说要不然你潜规则我呗。但是我是很快乐的人,导演一直说,你悲愤一点、愤怒一点,可我把这一幕试镜演得非常欢天喜地,你都不知道谁潜规则谁,所以我试镜就失败了。其实可以看到,电影在拍摄的过程中,从创作到拍摄的过程中是一系列走形的过程,走形的过程也是我们当代文艺生活很多事件的缩影,所以后来阎老师把这件事情如何逐渐变形的,包括其中的人性和人的心态,创作成了这部小说。我觉得作为一个想亲历没亲历成的旁观者,试镜失败的女演员的角色旁观这个过程,觉得非常有意思。

阎连科与蒋方舟开启了“互黑模式”

读书人其实是最好被骗的

阎连科:其实说到方舟,说她有天分大家没有任何人怀疑。要是我说她特别傻,可能大家觉得是阎连科特别傻。但给我印象特别深刻的是,一个人特别天才的时候,傻的时候就会超出我们的想象。她可能忘记了,比如她非常早以前,有个人当时算是她的男朋友,刚刚认识,过两天她说,我的朋友要找我借5万块钱,我昨天借给他了。这才认识了没几天时间。我说他说什么时候还?她说已经分手了还没说还呢。她很多生活中这样一些小事情。我想,你们如果是要行骗,千万别找那些生活中经受过打磨的人,你去骗那些读书人,我们会看读书人其实是最好被骗的,有两滴眼泪掉的就把钱给你了。

蒋方舟:既然阎老师开启了互黑的模式,我就讲我们中午吃饭的时候还说,阎老师是看咪蒙的文章都会掉眼泪的人。咪蒙老师被封的账号的文章 “寒门状元之死”,没被封的时候,阎老师转发给我,说早上一大早看了这篇文章掉眼泪。我当时也不好意思说什么,我就说这篇文章好像是假的吧。我觉得这有意思,好像阎老师说的情况,创作的人好像你对于所谓的人性的维度,各种各样形形色色的人有一些超乎寻常的理解,但是在某些方面,你的盲点和盲区,对于现实生活,对于你不了解的现实生活的行业和规则,有的时候比其他人的盲区来得更盲一些。阎老师看咪蒙的文章掉眼泪这点,也是很不可理解的一个现象。阎老师,您要解释一下吗?

阎连科:我刚才说,我这样的人,凡是从乡村出来的,天然带出一种偏执的固执和同情心,就是我经常对《红与黑》中的于连,我这种人天然的同情他,即便他做杀人犯,我觉得他杀人是一定有道理的,一定受了很多委屈的。我相信对咪蒙的文章,尽管那个文章真真假假不管它,还是写得很感人,很有才华的。

阎连科与蒋方舟就《速求共眠》的“台前幕后”展开对话

《速求共眠》主要写了对自己的怀疑

方舟觉得阎老师在《速求共眠》这本小说里真正想处理什么问题,写什么东西。

蒋方舟:在阎老师的《速求共眠》当中充满了对撞,这种对撞是没有答案的,我觉得这个可能是在看这个小说的过程中最奇妙的一点。因为在小说当中,阎连科这个角色其实不断在被嘲笑,里面不断出现的这种情节,就是小说当中的阎连科,给大家念了自己剧本里的一段话,大家都沉默或者“呵呵”了。这个过程中,小说当中的阎连科是不断碰壁的,他不断在面对处理现实生活的时候,发现自己是无能为力的,发现自己是无知的,发现自己在某些理解上是过于狭隘的。这个其实是在其他的小说当中很难看到的,因为在其他的小说当中,作家更像是独裁者的角色,作家更喜欢传递笃定的价值观。在这个小说当中,你可以看到一个作家的疑惑,这个可能是在看这个小说当中最独特的地方。你无法代入到那个小说当中的主人公阎连科的角色,你也无法代入到质疑者的角色当中,你好像在这两个墙壁当中的球一样不断发生碰撞。其实在小说当中类似的这种对撞要处理的问题还是挺多的,比如年轻人和上一辈的碰撞,代际的差别,城乡之间的差别。在这个过程中,作者并不愿意去当这个冲突的解释者或者是解决者,或者是裁判员,而是成为冲突的一部分,疑惑的一部分,所以我觉得这个是其他的小说当中很难感知到的,也是我觉得这个小酌在阅读过程中最大的趣味的部分。

阎连科:主要是我其实最近几年,应该是很长时间对于自己的写作价值一直在产生怀疑。就是说你为什么要写小说,为什么把小说写成今天这个样子?我一直到现在就非常怀疑。比如说我经常开玩笑说,你写小说是为了挣钱,你能挣过金庸吗?你没有他挣得多。你写经典,你能写过鲁迅吗?你能写出《红楼梦》这样的小说吗?你也写不出来。我觉得这个写小说到底要干嘛的?所以我对于一个作家写作的价值其实非常的怀疑,你既不可能写出经典,你也不能挣很多钱,也不能当官,你每天又要做这个事情。我今天闹不明白,为什么一直要做这件事情。所以在写作中间我想对自己乃至于对作家所有的群体,乃至于对整个社会中的知识分子的价值都不断在怀疑,你没有权力怀疑其他知识分子,你也没有权力怀疑其他的作家,最终我总可以怀疑我自己吧?所以你会觉得,我在《炸裂志》中写了那样一个阎连科的形象,在《日熄》中讲了江郎才尽,恨不得要当和尚的阎连科形象,在《速求共眠》这个小说里面又写了对什么都没有信心,对什么都没有把握,对什么都左右摇摆的阎连科的形象。

包括今天坐在这里,和理想国做这个活动,是为了多卖一些书呢?还是为了和读者交流呢?还是想把你自己内心袒露给读者?我想把我自己的内心交给你们,可如果我真的把心交给你们,我出去就被人拐走了,这是不行的。多卖几本书?出版社出这本书,把我从外面请回来,花的钱比卖书挣的钱还多。所以我对我们今天所有的行为产生非常大的怀疑,不知道为什么。这是我这几年特别困惑的东西。

乃至写这本书的时候,为了能够发表出来,还专门请了德高望重的人写了一篇文章,保证这本书是没有问题的,那个人说了一句,这篇小说,阎连科清楚地告诉你们,我不能批判别人,我能不能批判我自己呢?我觉得他说的是非常准确的。

“阎氏矛盾”:一边感慨文学没有意义,一边又非常卖力的去写

蒋方舟:我跟阎连科相处这几年,听的最多的就是阎老师对于文学意义的怀疑。之前有一个采访过阎老师的记者跟我聊天,说本来采访阎老师是想探讨一下阎老师的文学,但阎老师不断说,哎呀,文学没有意思,不想写了,再也不写了,最后变成记者不断地给阎老师做心理辅导,说你还是要写下去,你加油啊!所以阎老师其实在在这几年里面,我听到最多的就是阎老师对于文学意义的怀疑。这几年我实际感受到,我自身感知到的也是一种文学的无力和怀疑。后来我觉得任何诚实的写作者,首先是对自己和对于文化的无力是最诚实的,比如我们总说文学要反映现实,但是你现在发现大家不需要在文学当中反映现实,文学总是滞后于现实的,大家觉得文学要影响别人的心灵,但是后来发现大家不通过文学的方式被影响,文学的影响力非常非常有限。所以我觉得任何诚实的写作者可能首先感知到的无力不是来自于自身,就是来自于文学这个行当本身的无力感。

阎老师最矛盾的一点就是他一边感慨文学没有意义,一边又非常卖力的去写。而且,我觉得阎老师最有意思的一点,就是我们之前在跟阎老师讨论他新写的小说,他不断在说自己的小说语言不好,阎老师是每一个小说都想尝试一种新的语言的,所以每一个小说都要找到一种符合这个小说的文体和题材的语言。这个是给自己设置了一个非常非常难的挑战,而这种挑战并不为了取悦于外界。阎老师是真心诚意享受语言的极限,享受文学的极限,享受这个游戏的极限到底在哪里。就像是西西弗斯,不断推石头感慨,石头推石头无意义,但是不断把石头推出花来,他发现这个石头还可以走这个线路,原来这个石头还能以这种滚动方式被推上来推下去,他在这个过程中享受到的无限的乐趣可能就是文学的意义吧。

阎连科:方舟讲的比我写得好。我想,文学有意义也好,无意义也好,主要是到我这个年龄无可选择,只能做这件事情。我没有事情可干,所以我经常劝方舟说,你除了小说一定要多做点别的事情,单纯做这个事情,人生会变得非常单调,非常没有意义。

还有一点,总觉得有某一种小说,我伸手就可以抓到又永远抓不到,那个东西就在你眼前飘忽不定,每写一部就觉得我有可能抓到那个东西了,抓到那个东西一辈子就圆满了,可以封笔不写了,但每次写完之后发现还是没有抓到,你总觉得那个小说就在你眼前,一步之遥,一伸手就抓到了。这是我一次一次努力写作尝试的原因,你有可能下一步写作就抓到那个东西了,那个东西是什么不知道,但是总在你眼前晃来晃去,这是非常说不清的东西,我想每一个写作者写作时间长了,这样一个小说都在他的眼前飘来飘去,我们之所以写作,是因为那个东西你抓不住它。

阎连科认为:文学最大的建设就是破坏

文学最大的建设就是破坏

阎连科:首先讲我这三四十年的写作既没有破坏什么,也没有建设什么,方方面面的努力都是白白搭进去的。我们看文学中间的时候你会发现,无论是19世纪还是20世纪,今天我们谈论的经典作品,伟大作品的时候,破坏性是非常强的,我们今天不断说卡夫卡,我们反过来说,如果是托尔斯泰看卡夫卡的小说,托尔斯泰一定会说,这是什么小说,这能叫小说吗?但是这就是20世纪最伟大的小说。我们后面看贝克特的话剧,这是什么话剧。但这就是最伟大的话剧。我们天天说小说要写人间情感,写生老病死,从世俗中到灵魂中,但我们看博尔赫斯的小说,博尔赫斯完全不关心人的生活,博尔赫斯的小说最伟大的就是对人的不关心,创造另外一种小说。这是对小说巨大的破坏。

恰恰我们整个中国文学,中国的作家太爱人,太爱生活,乃至于太爱这个民族和国家,爱国家一定是要鼓励,爱民族也是要鼓励,但是你稍稍从这种倾向中退回来,或许才可能写出好小说来。中国的读者,包括我在这儿,我们的阅读是没有选择权的,只有别人推荐给你什么你看什么,我们每次出版都是被人家选择过的,你看的是被人家选择过的作品,我们的作品是被规训过的作品,我们从读者、作家、到批评家都不是破坏者,因为不是破坏者,所以从来没有建设过任何东西。一定要相信一点,你今天写《安娜·卡列尼娜》连一点影响都不会有,你今天写《战争与和平》毫无意义,你今天写个《三国演义》除了照搬照抄没别的任何意义。今天这个时代要求写的不是这个东西,我们恰恰做的却都是这个事情。为什么说我的文学无意义,是因为阎连科做的没有那么大的破坏意义。我经常说,老觉得那个小说就在你的眼前,你一伸手就抓住,抓住拿过来一看不是那个东西,为什么?没有达到破坏的机制的东西。

包括《速求共眠》这本小说,我特别希望和读者交流。但是有一点,它的破坏意义没有达到我想象中那么高。也许读者读了这本小说会觉得,阎连科写的小说是如此随意,如此随便,读者读起来如此不方便,但又如此的好玩儿。或许在这个层面上,如此不给读者一个完整的什么东西上,我的这本小说其实有一点意义。但是说实在话,我们今天每个作家都不能写出对文学有破坏性的作品,这是我们最大的悲哀。你千万别想,说我要写个《红楼梦》,我要做鲁迅,我要写出什么什么东西,那你的一生就白搭进去了。这些经典作品一定要读,但读这些作品的目的,是为了不写这样的作品。如果读了之后还写这样的作品真是完全没有意义。

这些东西想到这些问题的时候,我的年龄不允许了,才华不允许了,所以要寄希望于年轻人。希望年轻人一定要记住,你是为了不写这样的作品才看的,为了写这样的作品而读书,你永远就是一个小学生,但是写出来另外的作品你可能就是真的是大师,真的是活得有价值的。

蒋方舟:我在人大读创意写作研究生,阎老师给我们讲课就是讲过19世纪和20世纪的小说,讲卡夫卡对托尔斯泰的破坏,马尔克斯对卡夫卡的破坏。我就发现自己在对于文学的理解,就发生了很大的改变。因为在此之前,其实对文学的理解是非常单一或者非常感性的,反映内心,要深刻,要真诚,会把一些特别感性的标准作为文学的标准。但是听阎老师当时上那个课之后,我很震撼的一点就在于,其实文学本质上跟自然科学没有什么区别,就是它都是一点一点在往前进,语言上面往前近一点,人和世界的关系往前近一点,语言的变化,语言跟世界的关系往前近一点,都是不断在往前推进的。

但是好像我们当把文学的标准看得特别单一、或者我如何才能写得像托尔斯泰一样好的时候,你本身就没有把他往前推进的心态。当我们看自然科学的时候,我们非常能够简单说谁在谁的基础上进步了一点。但是我们看文学的时候,其实是一个倒退的目光,其实并不是一个前进的目光,我们看的是鲁迅怎么写,我要怎么模仿鲁迅,曹雪芹怎么写,我怎么写的跟曹雪芹写得一样好。当你用倒退的眼光看,你很难产生让人印象深刻的作品,我要写一个科幻,我看看刘慈欣怎么写的。但是在这个基础上你有80%的刘慈欣。当我们看待文学,问题并不在于创作者太不尊重文学,可能相反,有的时候我们太尊重文学,尊重到亦步亦趋的一个态度的时候,所以很难产生像阎老师说的21世纪的文学会是什么样子,我们丧失了这种想象力。

阎连科:我说句不该说的,我们今天一直在倡导现实主义,但是如果一直沿着现实主义走,你是没有任何前途的。沿着这个路走永远就是托尔斯泰后面的。我恰恰觉得,今天中国文学太现实主义了,19世纪的小说我们现在还在学习,为什么不学习20世纪,为什么不想象21世纪的小说是什么样子。最主要的,那些特别要尊重现实主义的人,我也觉得这是对读者的不尊重,把读者看低了,把读者看得是我非要看一个人物,看一个故事,看什么什么东西,我们的文学就是这样,你要尊重读者就是要给读者非常创新乃至于挑战的东西。我觉得你不尊重读者,你才去写非常好看的东西,恰恰就像我们说的那种东西,把馒头嚼过了再给读者,为什么不给他新的?非常好吃,但表面看来难以下咽的东西?

我经常讲一点,去尝试那种不可能的东西,这是一个作家的责任,这是一个作家对自己的负责,对读者的负责。当然你实现不了,你尝试去做了也是有价值的。千万别总想着我这本书能卖几十万册,走出去像明星一样。鲁迅的读者群远不会如郭敬明的读者群大,但价值是完全不一样的。

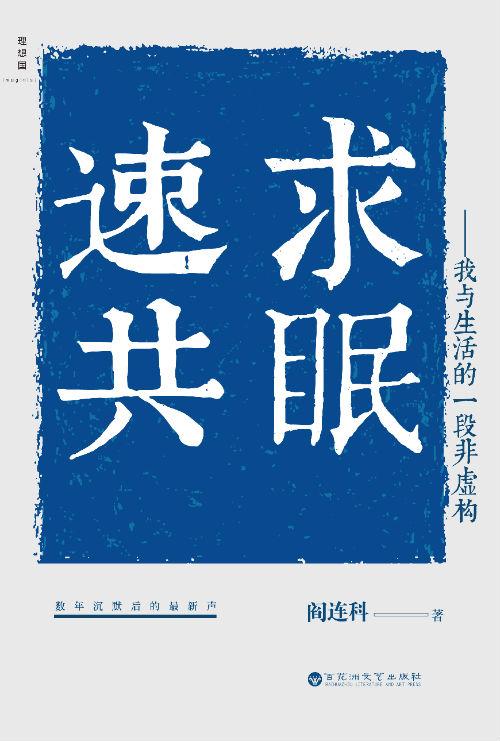

《速求共眠》 阎连科 百花洲文艺出版社

《速求共眠》内容简介

一个被名利裹挟的作家“阎连科”

一段写实名利场的非虚构

一场场非爱非情的回忆和记述

一桩桩情节与事件的肯定与否定

一种又一种声音的交叉和叠加

一笔又一笔纪实与虚构的互动与互成

是作家写了小说,

还是小说写了作家、导演和众生?

是苦难拯救了人生的真情,

还是真情如窗帘般遮掩了生活的黑暗?

《速求共眠》之所求,是对真相的跪拜,还是对人、名利和欲望造就的时代的镜射?

编辑推荐

★阎连科,卡夫卡文学奖、鲁迅文学奖、老舍文学奖得主,被认为是莫言之后最有希望获得诺贝尔文学奖的中国作家之一。华语文学世界中具有举足轻重地位也极具争议的实力派作家。

★大家熟知的真实作家“阎连科”,真实生活中的导演顾长卫和青年作家蒋方舟等人,都成了小说故事的实在。纪实?虚构?荒诞?冷幽默?各种声音的清晰与嘈杂、多路交叉结构和张驰叙述,“从来都没有如此好读过”。

★数年沉默后的最新声,《速求共眠》再次彰显“阎氏写作”的滋味和奇诡,读来幽默荒诞,但最后却有一种钝痛。

作者介绍

阎连科,1958年出生于河南嵩县,1979年开始写作;主要作品有长篇小说《日光流年》《坚硬如水》《受活》《丁庄梦》《风雅颂》《四书》《炸裂志》《日熄》等。曾获第一、第二届鲁迅文学奖,第三届老舍文学奖和马来西亚第十二届“花踪”世界华文文学大奖;2012年入围法国费米娜文学奖短名单;2013年入围英国布克国际文学奖短名单;2014年获捷克卡夫卡文学奖;2015年,《受活》日文版在日本读者推举下获得Twitter文学奖;2016年再次入围英国布克国际文学奖短名单,同年《日熄》获第六届世界华文长篇小说奖“红楼梦奖”首奖;2017年第三次入围布克奖。其作品被译为近30种语言,上百种外语版本。现供职于中国人民大学文学院,担任教授,并被香港科技大学聘为中国文化客座教授。