著名作家杨志军的儿童文学新作《巴颜喀拉山的孩子》出版后就得到了广泛关注,近日笔者就此书专访了杨志军老师,畅谈儿童文学的藏地书写与精神追求,就“儿童视角”“诗性叙事”“创作灵感”“精神追求”“生态哲思”等议题,杨志军表达了他自己内心的求索。

著名作家杨志军

儿童视角:儿童文学需要提纯化书写

杨志军老师认为,成人文学和儿童文学写作的区别主要有三点。

首先是角度的不同。成人小说如果太孩子气会被觉得矫情、幼稚,而写作儿童文学时,无论行文使用第一人称还是第三人称,都得用孩子的视角看待一切,必须是儿童的视点。

其次是思考的维度不同。成人小说要尽量深刻地表达人性,尽量揭露人性的丑恶,尽量面对人物的悲惨命运,尽量面对现实或者直面历史。而儿童文学的书写要提纯,想要表达一种生活,要把这种生活最干净最纯粹的一部分呈现给孩子,不能所有的事情都展现给孩子,孩子往往没有辨别能力,作家的提纯能力很重要。

最后是作家本身的素质。写成人小说有时是反映生活,有时是反映作家内心理解的生活。儿童文学写作时作家必须还原生活,还原自己的性情,还原自己的内心世界,把自己还原成一个儿童。进行儿童化书写,这很重要。

诗性叙事:高品质的语言艺术表达

有人说这部作品的语言充满了诗性的美,运用了很多藏地的民歌。那为什么会选用这种表达方式呢?

杨志军老师认为,因为表达的是藏族的生活,而藏族艺术最辉煌的就是诗歌。无论历史上还是现代舞台表演上,藏族的诗歌都是比较发达的。另外,从藏族的生活习性来看,他们每时每刻都在唱歌跳舞,有句俗语说“藏族人只要会说话就会唱歌,只要能走路就能跳舞”,所以在书写藏民表达情感、表达事情的经过、表达劳动场面时,都脱离不了歌声。因为这是藏民的特色,他们用歌声表达内心,表达用语言无法表达的东西。

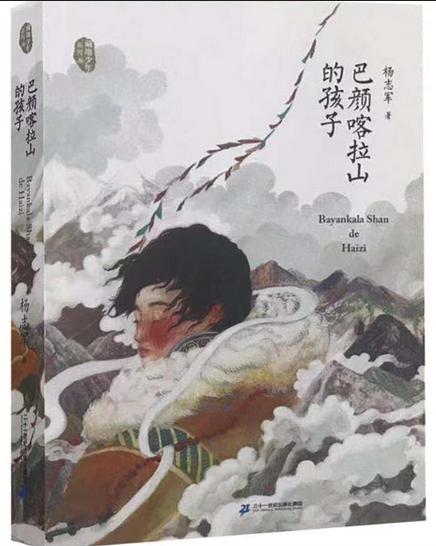

《巴颜喀拉山的孩子》书封

创作灵感:源自真实的生活体验

杨志军老师说,一个是后记中有提到的来自出版社的启发,他们觉得原来3万字的中篇小说,还有很多可发掘的空间。另外就是自己的生活经历,对那片土地、那个民族在精神上、文化上的靠近和融合。杨老师说他在那片土地上生活了40年,这种经历对于这个题材的书写就是很自然地表达。根据自己的经历,自己的情感需要,自己的内心世界的感动或者冲动,去表达自己想表达的东西。

故事中的撒盐奶奶,这种藏族老人现实中有很多。除了撒盐之外,可能还有其他的表现。因为她们一生觉得必须做好事,如果不做好事所有的转山、念佛都是白念,都是没有意义的。所以这一生,她有能力做好事就做好事,没有能力做好事就为别人祈祷,要是做到这一点,她才有可能有一个好的来世,这是她们的信仰。

撒盐奶奶除了完成了自己的信仰,同时她还是全家的信仰,家里的精神寄托。因为她在转山,她在祈祷,她在为所有人祈祷,为整个自然,为动物。家里人觉得很幸福,很牢靠,有这么一个人为所有人祈祷,所有的福气都可能来源于她,所以奶奶在家里很有地位。这种形象不用刻意塑造,原模原样写出来就好。撒盐奶奶和动物的接触都很自然,因为他们觉得动物是山神的义子,不能伤害它,要保护它,人和动物之间的关系非常融洽。

地道的藏族人,尤其是牧人他们一生只做三件事情,第一个是劳动,第二个是拜佛,第三个是娱乐,再苦难的生活里都有他们的歌声。这种文化和汉族文化是有区别的,汉族文化更多是想到未来,有很多的忧患,藏族文化是关注今天关注现在,今天要很快乐地过,那么就感到很幸福。

读者定位:更希望家长读读这本书

谈到这部作品的目标人群,杨志军老师坦言,除了觉得读小学和初中的孩子外,更期待家长读这本书。

因为他觉得现在的家长给孩子的教育在某些方面是缺失的,家长都觉得孩子应当去竞争,立志远大,去灌输这种想法。这样有时会产生一种扭曲,当孩子遇到挫折时,如何坚持,如何克服困难,这种教育是没有的。从这点来说,希望家长可以读读这本书。

此外,就是关于钱的理解。故事中的主人公喜饶自始至终对钱都很淡漠。希望通过阅读这本书使家长意识到人追求的不是钱,不是住房,只要幸福就可以了。

希望能给家长一些精神上的东西,真正知道给孩子提供些什么。在立志的时候家长要明白不怕做平凡的人,只要幸福就行。立志不要太过,让孩子变得更加优秀和超过别人是两回事,为了超过别人而去竞争,孩子往往会变得自私、和环境不太融洽。其实孩子可以很优秀,但不一定非得超过别人。现在很多家长都不明白这些道理。

精神追求:传达一种道德情怀

杨老师说,他的写作姿态是启蒙式的,不是想编一个科幻故事,不是想写一个好听的故事,而是想从理性上去启蒙家长和孩子,除了应该奋斗的东西以外,更重要的还是应该做一个有理想的人。

期待所有的人会有一种道德情怀的提升。比如故事中的德吉,一开始非要把家搬到城里,当时大家都不理解他。在经历过一切以后,他知道了自己的身世,他最终还是回到了那片草原,建立草原及野生动物保护站。

杨老师说自己受18世纪末19世纪初那个时代俄罗斯文学的影响很深,希望自己的文学是那个时代的一种传承,能使读者有一种精神上的受益,真的有一种道德上的提高。而这些恰是目前现代主义文学后现代主义文学比较缺乏的。

生态哲思:两种文明的冲突与融合

杨志军老师说这个故事的背景本身就是一个现实问题。由于气候变暖,牧民饲养的牛羊变多,引起了生态的恶化,然后意识到这是个问题,走向定居化、城市化,恢复生态。

作为亲历者,他认为这两种文明的冲突是必然的,会给人带来失落和伤感,但也会带来幸福和富足。游牧文化一下过渡到都市文化,这个文化之间的隔阂是比较深的,他更多关注人的内心的一些剧变,是构成这部小说最大的因素。正因为有这个剧变,才看到了这些家庭冲突。撒盐奶奶不愿意走,但是文明拉着她走,不走并不代表落后,而是坚守对自然的信仰,她有一种使命感。这些冲突也产生了这部作品的亮点。

这些牧民经历了草原的变化过程,不可能再去重蹈覆辙。另外,城市文明也带来了巨大的诱惑,德吉办的臧家乐足以养活家里人,不用再去赶毡挣钱,也不用办藏獒养殖场出卖动物。新生活的太阳已升起,他们认同了城市文明。

牧民进入城市生活,城市里各民族的元素多元,民族融合也是必然的。比如习俗的结合,婚姻的结合,都很普遍。而且这种融合是潜移默化的,文化没有先进落后之分,而是互相融合,各取所需。这种融合也是健康的,就像植物的杂交一样,杂交以后基因就茁壮了。

创作规划:更多书写现实主义儿童文学

杨老师说,不想写科幻的类型,更多要写现实的题材。比如最早的儿童文学《藏獒》三部曲,以及后来的《海底隧道》,都是现实主义题材的。

《巴颜喀拉山的孩子》同样也是,他想把真正的生活告诉大家,把真正的游牧民的生活告诉大家:怎样生活,怎样住帐篷,怎样和动物相处。这些都是曾经真实发生过的事情,包括文明的进程和精神信仰。人和自然的关系实际上就是人崇拜自然,藏族文化说透了就是崇尚自然的文化,从祖辈开始就是相濡以沫的关系。他觉得对自然的崇拜,对自然的爱护,和自然保持一致,是最大的道德。

谈及未来的规划,他想一部比一部写得好,传递一种情怀,一种理想,一种道德精神,在精神层面上让孩子和家长有所提升,像那些伟大的俄罗斯作家一样。

关于作者:

杨志军,1955年5月出生于青海西宁,现定居青岛。作品曾被翻译成多种文字,在国外出版。代表作有荒原小说系列《失去男根的亚当》《天荒》《支边人》《无人部落》(纪实)等;藏地小说系列《环湖崩溃》《藏獒》三部曲及中篇小说《原野藏獒》等;儿童文学《海底隧道》等。其中,长篇小说《藏獒》获中国小说学会排行榜第一名、入选国家新闻出版署“向青少年推荐百本优秀出版物”,入选国家新闻出版署、中国作家协会向青少年联合推荐的“优秀长篇小说”,全国第十届精神文明建设“五个一工程”优秀图书奖和第七届茅盾文学奖。《海底隧道》入选2017年总局“向青少年推荐百种优秀图书”、2017年总局“大众喜爱的50种图书”。

关于本书:

喜饶一家世代生活在黄河的源头巴颜喀拉大草原。冬天到了,他们到很远的盐湖去驼盐,以用来换取糌粑。聪明早熟的哥哥德吉主动承担起往各姿各雅城换糌粑的重任。然而,这一去再也没回来。阿妈不放心儿子,独自前往各姿各雅城寻找,也再也没回来。

巴颜喀拉草原由于大气变暖和牲畜采食过度,面临退化。藏民们纷纷迁居城镇。喜饶一家也被迫放弃草原。奶奶是转山人。她要为巴颜喀拉山的路面撒盐,她要在巴颜喀拉山转山。喜饶喜爱的央金妈妈和拉姆姐姐也都不肯离去。喜饶还能回到巴颜喀拉草原吗?

小说围绕小主人翁喜饶展开,描绘了生活在巴颜喀拉山的藏地居民为了生存,不得不放弃草原,放弃牛羊,走向城市,最后因为对故土的眷、对自然圣灵的崇拜、对信仰的坚持,重新返回草原,改造家园生态。作品借助孩童天真澄净的视角,着力刻画在中国城镇化大背景下一群藏地牧民的命运转轴,以及他们与大自然生灵的原始关系,通过对藏地这种原始自然的生命样态和社会形式的细腻描绘,一方面颂扬藏地乐观豁达的人生智慧和高洁坚执的精神信仰,同时深刻体现人与自然的对立与统一,自然文明与城市文明的矛盾与调和。整部作品蕴含着杨志军对自然环境、人性伦理、生命存在的深刻反省和理性思考。