陈美龄在80年代末曾红透半边天

14岁出道唱歌红遍亚洲,曾以一曲《原野牧歌》登上春晚,给大陆听众留下深刻印象,以后不久,陈美龄这个名字似乎就从人们的视野中渐渐淡出。如今,陈美龄再度出现在北京,已是加拿大多伦多大学社会儿童心理学、斯坦福大学教育学博士、“三个儿子相继被斯坦福大学录取”的“超人妈妈”,携新书《50个教育法》在北京与读者交流。这并不是虎妈的应试教育法,而是一个妈妈向孩子传达爱意的朴素方法。50个教育法中,每一条都实用可操作,理念先进,对于家长们来说,是很好的建议和提醒。

在图书交流会上,陈美龄畅谈了自己的经历与选择,如何成为联合国慈善大使,如何在工作和家庭之间做平衡?为何在鼎盛时期全身退出演艺圈前往国外读书?

编辑推荐:

●三个斯坦福本科生的母亲陈美龄首次公开自己的五十个教育大法

●在日本生活47年,《窗边的小豆豆》的现实家庭版本

●获得加拿大多伦多大学社会儿童心理学本科、美国斯坦福大学教育学博士的科学教育大法

●歌手陈美龄在80年代末红透半边天时,放弃地位、金钱远赴加拿大念书,只因父亲的教“知识变成你自己的,谁也不能夺去它”

●夫妻之间怎么确定教育方针?要不要斥责孩子,该如何表扬孩子?孩子成长最需要具备怎样的能力?要不要上国际学校?英语怎么学习?青春期叛逆怎么办?你的困惑,都有答案。

●身为家长的8个觉悟;教育的11个目标;培养好学孩子的9个方法;想要赋予孩子的15种力量;应对青春期孩子的6个提示。每一条建议,都是肺腑之言。

●附赠斯坦福大学入学申请书

●看完此书,抱着坚定“丁克”想法的人也会有“啊生一个孩子,教育他长大”的念头

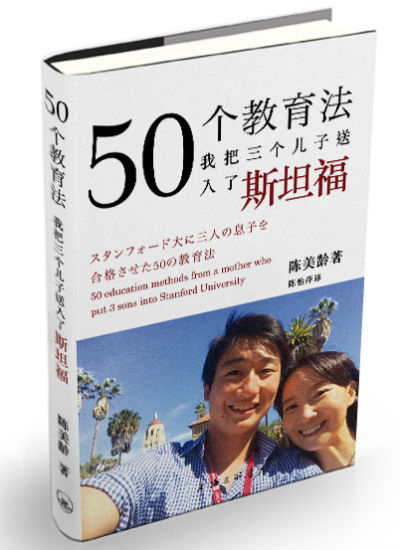

《50个教育法——我把三个儿子送入斯坦福》 陈美龄 陈怡萍 上海三联

内容简介:

“斯坦福?是那所超越了哈佛,美国录取率最低的大学吗?“

“把家里的三兄家庭弟全都送进了斯坦福,真厉害!“

“怎么做到的?秘诀是什么呢?“

自己获得斯坦福大学教育学博士的陈美龄,在不断碰到诸如此类的疑问后,索性著书立说公开自己的五十个教育方法。

曾经是歌手的陈美龄,从小被父亲教育”知识才是旁人无法夺走的财富“,她凭借自己的实力,先后获得加拿大多伦多大学社会儿童心理学专业文凭和美国斯坦福大学的教育学博士学位。她的三个儿子相继被斯坦福大学录取。

夫妻之间怎么确定教育方针,要不要斥责孩子,该如何表扬孩子;孩子成长最需要具备怎样的能力?小到要不要上国际学校,怎么陪孩子度过青春期,大到怎么培养孩子爱的能力,每一条都是陈美龄的现身说法、经验之谈。

看看陈美龄的建议:表扬孩子的时候绝对不能说谎,明明字写得不好看却对孩子说”写得真漂亮啊“,这样孩子无法对自己正确评价;要不断鼓励,直到做到那个标准;无论如何不能进行体罚,那是最差劲的教育方式;家里的基本规则就是”不说谎“;孩子提问的时候自己在做饭,就关掉炉火,回答完问题再继续;并不是”做到了就是好孩子“,而是”努力过了就是好孩子“,孩子的价值不会因为他会干什么、不会干什么而有任何改变……

陈美龄用50条教育大法,细致讲解:身为家长的8个觉悟;教育的11个目标;培养好学孩子的9个方法;想要赋予孩子的15种力量;应对青春期孩子的6个提示。

更难能可贵的是,作为一个善感和尊重孩子的而母亲,她全程陪伴孩子的成长,当她发现原来误解了孩子的想法,错过了孩子的需要时,会义无反顾地表示嘉许,甚至道歉!

本书是现代版的《爱的教育》,充满欢笑、泪水、机智和爱。对于为人父母者,尤具参考价值。

作者介绍:

陈美龄,作家、歌手、教育学博士。

1955年出生于香港,六兄弟中排名第四。在香港,以《circle game》出道,14岁到日本发展,以《虞美人之花》等歌曲红透日本台湾香港。

上智大学国际学部、加拿大多伦多大学社会儿童心理学毕业。1985年结婚,翌年诞下大儿子,但并未退出演艺界,常常在工作中带着儿子,在当时的日本引发巨大的社会争论,被称为“Agnes现象”(陈美龄的英文名叫Agnes),并登上那一年的《Times》杂志。

1989年,到美国斯坦福大学修读教育博士,同年11月生下第二名男孩。1994年取得斯坦福教育学博士学位。1996年生下第三个儿子。

除了歌手的身份,陈美龄以作家、日本联合国国际儿童紧急基金协会大使、日本癌症协会“微笑大使”、香港浸会大学特别教授等身份活跃于社会。

陈美龄在日本可谓家喻户晓,著有数十本教育类书籍。

2015年,陈美龄的第三个儿子继大儿子和二儿子之后再次被斯坦福大学录取,引起轰动。

陈美龄的访谈:

1。在书中你说,有几句话父亲经常挂在嘴边:“钱财、名誉如流水。一旦出事立刻会被夺走。但是,知识一旦记入脑子,就不会被人夺去,它会成为你一生的宝物。所以在你能学习的时候要珍惜机会,好好学习”。当时你在大陆发展吗?为什么会去日本?又为什么在事业很好的时候去加拿大读书? 当时是处于什么样的考虑,做出这样的决定?

答:我是从香港开始唱歌,第一首歌是《circle game》,后来14岁的时候到日本发展,是日本的娱乐公司来找我的。大多数时间我都在香港和日本发展。结婚之后的大部分时间就在日本唱歌。

我爸爸到日本看我工作的时候,觉得我的工作太忙了。旁边的人帮我做所有的事,而且那么年轻那么出名,赚那么多钱,觉得对我的影响不好。所以他说,你应该去加拿大学习,把大学读完。我觉得他说得很对,爸爸常常跟我说,明星(地位)或者是金钱,都像流水一样,但进入你大脑的东西就是你自己的宝贝了,没有人可以把它抢去。我觉得他说得很对,就听他的意见,去加拿大读书了。

2。你在书里说,“当时实在太忙,连大学都上不了,朋友都交不上。眼见我如此糟糕的生活状态,父亲提出建议,希望我去留学。”

能不能描述具体一下,到底是怎样糟糕的状态?你当时内心具体的焦虑是什么?

答:我当时在日本非常红,被视作“偶像”,所以每一天工作的时间大约是20个小时。睡觉也没有时间,早上上学有时候不能去。上完学就去电视台录影,都是唱歌的节目,2~3个,录唱片;11·12点的时候还要拍照。经常去各地表演。每天都是这样,非常忙。脑袋里面空空的,就希望可以睡一觉,休息一下。回到香港也一样忙,拍戏、录音、拍电视剧,拍电影。整个人的状态就是很忙,很累。

3。当时你大儿子出生后,你去斯坦福读书,引发“agnes争论”,能给我们具体说一说是怎样的争论吗?争论的焦点是什么?

答:生第一个小孩的时候,把他带到电视台电台。因为我当时要喂奶,所以就要带着他。那个时候在日本,这种情况很少见,他们的观点还是比较传统的。他们说你结婚生小孩应该回家,为什么要把小孩带到工作的地方;要是你喜欢工作的话,那就不应该有小孩。所以就引起了很大的论争。在很多新闻上都登了,差不多有一年多,连美国的times杂志也做了报道。times上面的报道被斯坦福大学的教授看了,就联络我让我去找他,他说“你应该来跟我学习”学习经济学或者教育学,拿一个博士学位,这样回去的时候,这一个论争就不仅仅是歌手的论争,而是一个可以改变社会的论争。所以我就相信他,去斯坦福读博士学位。

4。斯坦福的博士课程非常繁忙,你当时去读书的时候,你的儿子多大?怎么做到合理安排时间?

答:我去斯坦福念书的时候,我的大儿子两岁多,我的肚子里也有了第二个孩子。我9月份在斯坦福,11月份生了第下二个儿子。然后我就一边带这两个孩子一边读书。

5。你在美国读博士的时候,你先生在身边吗?是否他负责照顾孩子多一些?

答:我在斯坦福读书的时候,我先生在日本工作,只有有假期的时候才会过来。但在斯坦福大学里面有很多托儿所,有专门帮助妈妈学生的机构,所以不太难,而且有很多朋友帮我。所以我觉得还好。

6。据我所知,日本对于主妇有一些优待,比如生完孩子后3年不用工作(有没有这样的讲法?),你自己的经历是这样的吗?如果一个女性生3个孩子,是否意味着,她连续10年都不能出来工作?

答:现在日本的法律是,母亲在生完孩子之后可以带薪休息一年。如果一个妈妈愿意,她可以连着休息,可以3年不上班,但是没有工资。但是日本的保险公司大概会付三分之一的工资。

7。能不能讲一讲生三个孩子跟自己的工作具体是如何安排的?

答:这是非常辛苦的,每天都很忙。早上起来做早餐做便当,送他们上学,然后我去工作,尽量在7点钟左右回家,给他们做晚餐,直到他们睡觉,都跟他们在一起。工作中另外要做的事情就是等他们睡着之后。没有见朋友没有自己的时间。所有的一切都交给儿子们和工作。

8。生孩子之前,有没有过计划?对于人生的规划等等?当时的规划是怎样的?有没有涉及孩子和家庭的部分?很想知道当时对自己的人生是做怎样的安排的,可以分享吗?

答:我结婚比较晚,30岁才结婚。我就希望快一点有小孩子;然后我觉得有小孩子也还是应该工作。没有特别的计划。上天给我小孩子,我就很高兴。生了两个小孩子,过了7年再生第三个小孩。非常高兴,非常感恩。

9。我看过有一本书,讲一个香港的女性,在生完孩子之后立即去读了法国的蓝带学校9个月,期间孩子交给家里人看管。你的书里说,孩子的主要大脑发育的时间在三岁之前,所以怎么看这个问题?

答:我认为,孩子在3岁之前,母亲或者父亲,需要有一个安定的人在他身边爱他教他,这对小孩子的成长是很重要的。

10。在大陆,年轻的家长们非常焦虑。一个孩子常常需要4个老人加2个大人一起看管,还没有算上保姆等助手。他们应该非常想知道,你们在两人都要上班的情况下,如何抚养3个孩子。会不会让自己的父母帮忙?还是完全依靠自己?还是时间的问题,要怎么安排呢?

答:我不提倡把小孩子交给别人带。因为很难找到一个非常好的、你完全放心的人。而且我觉得小孩子还是在父母身边长大比较好,尤其是小的时候。对于小孩子来说,最需要的就是父母的爱。如果你要做父母,决定要生孩子,就一定要自我牺牲,不可以把自己放在第一,一定是孩子在第一。带孩子这个事情上,不是人多就好了,很多时候一个父亲一个母亲就够了。只要你是百分百去爱你的孩子,付出百分百的爱,就可以做到就可以平衡。要有这个信念。

11。在这些年中,有没有非常崩溃非常艰难的时刻?又是怎么处理好的?能不能说一两个具体的例子?

答:当然在那么多年中有很多事情发生过,比如说我患了乳腺癌,当时很难过。但过去了也就没有觉得什么了,这样来说,也可以算是比较顺利。当然每一次对我来说都是挑战,但有挑战是好的。但我从来没有想过“我做不过来,我要死了”,这种念头,一次也没有。

12。对大陆的教育了解吗?有一些什么样的看法?跟日本的教育以及欧美的有什么不一样吗?答:对大陆的教育不是很了解。有一本李安(香港的编辑)给我的书,我正在读,我希望见到你的时候会有一些新的意见。

在美国在日本,每个人都差不多可以读到初中、读到高中,有一半的高中生可以继续读大学,所以可以说情况还不错。在日本,小孩子的竞争很大,一定要读书读得好,不然就很难找到好的工作。我认为日本的小学还是不错的,很开心,但初中高中就比较应试,儿子们压力很大。

13。常常在国外,看到大家都生好多孩子,两个人带,好像也很轻松的样子。为什么在大陆,6个大人带一个小孩会如此紧张?

答:因为在中国只有一个小孩,所以不能够失败,就会很紧张。日本的小孩也不多,只有一个两个。但是在美国,一个家庭有4、5个小孩,家长们就没有那么紧张。以我自己来说,生第一个很紧张,第二个就还好,到了第三个,就真的是一个享受。不一定要成功嘛,希望他们长大,希望他们做一个好人,希望他们快乐。用这个想法带孩子,就会轻松很多。

14。斯坦福的教育学博士,对于自己在教育孩子方面有帮助吗?你把三个孩子培养得如此好,是来源于父母的言传身教,还是自己研究出来的方法?

答:我觉得在加拿大和日本学的儿童心理学是最有用的,而且在斯坦福的教育学博士,对带小孩子也非常有用。我爸爸教了我很多很好很重要的事情,而且我妈妈是要求很高的人,她告诉我们,每天都要努力。这些年我的经验,一方面来源于我的父母,一方面就是在大学和博士学位的时候学的,对我教孩子很有用。

15。怎么看待全职太太?

答:每个人都有自己的人生理想,所以全职太太也有她们的人生理想。她们希望留在家里教孩子帮丈夫,是她们的选择。全职太太没所谓,就是全职丈夫也是没所谓的。每个人都有她的理想,要看具体的情况而定,如果情况能允许她们这么做的话,这是她们的自由。

16。你的先生,在你们家庭的孩子教育上担任什么样的角色?夫妻两人平时怎么分工?

答:我的先生跟我一起带孩子,他不觉得他是在帮忙,他觉得他是主角。我们两个都分担带孩子的责任,他跟我结婚之后也学了怎么做菜怎么买东西,这些他都可以做,所以我需要把孩子交给他的时候,我是很放心的。

17。现在孩子们都读大学了,到了独立的年纪,跟孩子的关系是怎样的?是更倾向于欧美人的那种亲子关系还是中国人的这种?

答:我跟我的孩子们的关系很好,他们很喜欢跟我在一起,说话呀上街呀旅行呀玩呀,跟我谈世界上的事情,什么都谈。在一起的时候就非常高兴,所以我也非常感恩,因为我的孩子们都非常孝顺。我想我们之间的关系是互相尊重,他们现在已经长大了,他们的意见我会很小心地听,向他们学习。他们也很听我的意见,向我学习。这个关系我希望可以一直这样持续下去,到他们结婚之后,也可以是这样。

18。孩子成年之后,还会在经济上支持孩子吗?

答:目前我没有经济上支持他们,他们找的工作也不错,现在收入也很好。所以反而有时候他们请我吃东西买东西给我,带我去旅行。可是如果他们特别需要的话,我相信我是会借钱给他们的,当然他们现在不需要,而且他们不喜欢有这个想法。所以基本上,我跟他们的金钱关系是没有的。

《50个教育法》精彩摘抄:

只是有一点要注意:表扬的时候,绝对不能说谎。明明写的字根本不好看,却对孩子说“字写得真漂亮啊”,这样孩子无法知道自己的正确评价。这种表扬方式,对孩子没有任何好处。还不如不断鼓励,直到真心觉得任谁看起来都会觉得有进步的进步,再尽全力表扬,这样来得更有效果。

无论发生什么事情,绝对不能进行体罚。因为它是最差劲的教育方式。

我家的基本规则,首先就是“不说谎”。

无论和孩子有多要好,我都从不指望亲子关系真的像朋友一样。

父母就是父母,孩子就是孩子。希望孩子对父母怀有敬意。因此,我认为父母就要有父母的样子,展示出认真生活的姿态,送给孩子一个无愧于自己的人生。

教育最首要的目的——自我肯定

因为一颗认同自我的内心,恰恰是人格形成的基础。连自己都不喜欢,不可能会喜欢别人。否定自己的孩子,也会否定别人。

像这样学会了自我肯定,就可以不断提高自己的优点;并且连缺点也能一并接受和面对,变得更积极的加以改正。

“你要是做好了**,妈妈给你奖励哦”这种附加了条件的疼爱方式,也是万万不可的。这会使孩子觉得“如果达不到这个条件,我就毫无价值”,从而指使他们失去自信,并养成没有奖励就不努力的坏习惯。

并不是“做到了就是好孩子”,而是“努力过就是好孩子”。对于孩子来说,最好的奖赏莫过于来自周围的关爱。孩子身上的价值,不会因为他会干什么、不会干什么而有任何改变。

金钱所买不到的爱情、友情、温暖、回忆,能够丰富自己的人生。这个道理有没有尽早告诉孩子,他们对于金钱的感受也会大相径庭。

在教育者之间,有一个共识:到三岁之前多体验,六岁之前能顺利参加社群活动,八岁之前提高IQ为青春期做准备。这是因为八岁之前是产生脑突触最多的时期,而八岁以后用不上的突触会消失。从那时起,一个人擅长不擅长的,喜欢或讨厌的,就会确定下来。

为了培养出好奇心旺盛,做事积极、不胆怯的孩子,幼儿时期的丰富经历不可缺少。就算是为了不埋没孩子的潜力,也要让他们多看、多听、多接触、多与人相处,多见见世面。

逢星期日,我们一家人会去书店买些喜欢的书,到茶馆里边喝茶边读书。读完后,互相谈谈各自读的书的内容,或者交换着看。

像这样,父母亲自陪着孩子,帮助他将兴趣坚持做下去,那么孩子自然就能提高集中力。

不会的问题放任不管,就无法行进到下一步,上课内容也就无法更深入地理解。过不了多久,孩子就会暗示自己“我不擅长这门课”,导致对该课程产生厌恶,引起恶性循环。

儿子们在成为高中生之前,基本上我都禁止他们玩电子游戏和看漫画。

在最最关键的大脑发育时期,我不想让孩子过于偏向一种使用大脑的方式。即便不玩电子游戏,现实世界里而又很多有趣好玩的事情。

遵守作业提交时间,这是儿子们的责任。和朋友们玩耍,参加家里的活动,虽然每天都有不一样的事情,但做作业和学习的时间,教给孩子自行判断、妥善安排,这是我家的原则。