伊塔洛·卡尔维诺是20世纪意大利著名作家和文学批评家,他终生致力于小说形式和内容的创新与探索,他的奇特和充满想象力的寓言作品使他成为20世纪最重要的意大利小说家之一。被称为第二次世界大战后意大利“最独特、最有想象力”的作家。

伊塔洛·卡尔维诺是一个善于“织网”的作家,在他的作品中从来不存在单一、线性的叙事方式,而是始终呈现出零散、网络般的叙事片段组合,他将这种网状的叙事片段编织在文本中,使作品叙事和寓意更加繁杂。

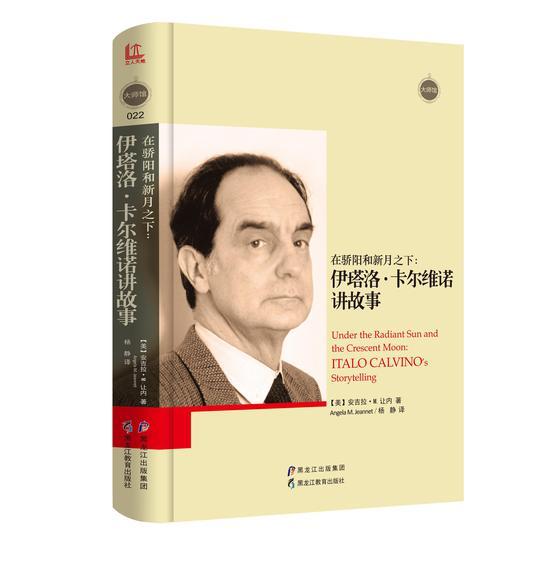

以下内容选自《在骄阳和新月之下:伊塔洛·卡尔维诺讲故事》一书,审视了卡尔维诺复杂的小说世界中的文化、文学模型,集中研究了他对故事叙述的强烈爱好,其作品演化的不同阶段。

《在骄阳和新月之下:伊塔洛·卡尔维诺讲故事》 黑龙江教育出版社 2017年1月

阅读和写作是至关重要的,是卡尔维诺一直保持的习惯,对于很多作家亦是如此,即使是那些吵闹着喜欢口头赞美的人。自传体的备注看起来对卡尔维诺更为重要,他所描绘的自画像是一个沉默寡言的人,他的健谈和表现力的缺乏,很快在写作语言里找到了它们独有的媒介(《巴黎隐士》,第206页)。他总是小心地保持口语表达,用独特的方言,保持着一个安全的距离:“在我所写的语言里,不再和任何口语的方言有关系,除了经过记忆过滤的”(《巴黎隐士》第207页)。一个作家始终被期待着,他的人物角色找到各种方法通过非常规的媒介去传达。比如塔罗牌和国际象棋,在他们被神秘的失语打击之后。

一如早前的建议,卡尔维诺最初的短篇小说,介于1943年到1949年之间的作品,经常是实验性的,突袭各种不同的写作和叙事模式,体现他多品类的阅读。它们涉及寓言到生活。但是在卡尔维诺最好的作品中,他的声音更加自信,散文坚持与蒙塔莱的《墨鱼骨》(1925年)和《偶然的诗歌》(Le occasioni,1939年)的旋律产生共鸣。那种旋律已经深深地扎根记忆,至少保持到60年代中期。如果蒙塔莱的诗歌有叙述的才能,调和了传统上的意大利抒情诗难以达到的高度,卡尔维诺的散文则以他与众不同的措辞,合并了诗歌的模式,它是朴素与高雅的。古典的七音节和十一音节频繁地出现在卡尔维诺的叙述中。在其他时候,他们给予了音乐的轻盈一个开放的故事,或者带给某个故事梦一般悬念的终止。《短篇小说集》里那些不完整的目录所能提供的例子也是数不清的,那些台词和它们极其有效的重读和韵律模式,展现了诗歌技术。它们经常包含各种修辞手法,通感的笔致,形容词的三和弦和非常频繁谨慎地押头韵 [这里的目录首先是在意大利被规定,因为重点是意大利的韵律、作诗方法和修辞手法。]:“他用易变的眼睛焦急地看着”(《短篇小说集》,第10页);“清晰的石头影子环绕在底部”(《短篇小说集》,第10页);“一艘慢行的帆船正在驶过它身旁”(《短篇小说集》,第24页);“水中充满了海藻”(《短篇小说集》,第13页);“他们用失明的双眼向外望着”(《短篇小说集》,第27页);“麻雀尖叫着向上飞/然后沉默着返回/那是一个被抛弃的花园吗?”(《短篇小说集》,第31页);“他们到达了边缘。它由蓝色的瓷砖建成/满是清水”(《短篇小说集》,第31页);“冰冻的、纯洁的白色和鸣叫”(《短篇小说集》,第39页);“没有人曾经知道它”(《短篇小说集》,第40页);“他认为他杀了我,但是我还活着”(《短篇小说集》,第51页);“一条鲑鱼的后背闪着光,摆动着身体浮出水面”(《短篇小说集》,第52页);“空气温和而明亮,就像是清晨”(《短篇小说集》,第53页);“或许它是一个三月好斗的年轻人。一次射击/击倒”(《短篇小说集》,第55页);“那声啼叫回旋/慢慢地”(《短篇小说集》,第56页);“一个古怪舞台的翅膀”(《短篇小说集》,第57页);“开采的草地忍受着死亡”(《短篇小说集》,第58页);“赤裸的墙,陡峭的岩石”(《短篇小说集》,第71页);“一个长长的狭窄洞穴”(《短篇小说集》,第72页);“之后,海浪悄悄地到岸上,没有泡沫”(《短篇小说集》,第314页);“因此我们到达口岸,有海”(《短篇小说集》,第384页)。

伊塔洛·卡尔维诺

相当合乎逻辑,没有诗学的韵律在任何“新现实主义”的短故事中出现,但却是那些效仿摩拉维亚的样式。回归至“猫和警察”,它们在故事中变得非常频繁,有马可瓦多作为主人公的人物素描。某些早期的主题特别明显:《一个下午,亚当》《没有人曾经认识它》;故事的最后一句被重复,《最后到来的乌鸦》(Ultimo viene il corvo)。卡尔维诺在他的散文里所表现的关于韵律最清楚的例证之一,来自《树上的男爵》(II barone rampante)的结尾部分。句式有张力的颤动,段落变成了诗歌:

天空是空的/对于我们/奥布罗斯的老人们/习惯于在那些绿色的天篷下生活/看着它们会伤害我们的眼睛……奥布罗斯不再存在/当我看着清静的天空,我怀疑我是否真的曾经存在过/……别的一切都藏于它们蓬乱顶部的掌心/那些荒凉的树来自沙漠(第87页)

采用的韵律本身将是一个空壳,不能够从词典的语境和从图像与主题中提取,那对于它将会是严密的限制。就语境而言,卡尔维诺表示他没有兴趣参加先锋实验。在他的意大利文学生涯中,选择当然不是普遍的。他表达的成分总是很标准,尽管绝不迟钝、单调或陈腐。卡尔维诺开始反对意大利语言的扁平和衰弱的斗争愈加激烈。当它们被无能的人在官僚机构和媒体中所用的时候,他用形容词描绘作者的写作,这些年来他珍视稳定,从蒙塔莱的词汇里借鉴:坚硬、执拗、枯燥、岩石一般。关于名词也是一样,他挑选出来,隐喻地给文学的价值下定义:骨骼、土壤、岩石、峭壁、根基、干燥,恬淡。

这并不令人吃惊,卡尔维诺大部分短篇故事中的常用词汇将会聚焦于早期蒙塔莱所用的关键词:石头、岩石、峭壁、悬崖、海藻、龙舌兰。在卡尔维诺更早期的生涯中,他借鉴很多喜爱的诗歌图像。例如,来自蒙塔莱“人造大理石”的回音,出现在《最后到来的乌鸦》中,年轻的模仿者们在使用的时候多了一些矫揉造作。蒙塔莱的经典十一音节诗句“水的结晶是不安的,犹似与金刚砂相碰”(《墨鱼骨》)变成“河流的涌动冲刷着寂静,如同金刚砂”,(《最后到来的乌鸦》,第30页)。这种意象使卡尔维诺着迷,始终对他起作用,直到他生命的结束。在《一个名字,一个鼻子》(II nome,ii naso)中,他更加恰当和轻松地再次写道:“信上一半的字被裹挟着金刚砂的风抹去”, (《阳光下的美洲虎》,第7页)。

伴随着实践和体验,借用变得更加精细和复杂。在标题引用的初期,度量的模式和十一音节诗句连同各种重音一起,服务于前景的设置、象征的存在,神秘的感觉清晰地诱发出了蒙塔莱的气氛。生物和图像亲切地让读者感到蒙塔莱的返回:软体动物依着于海的岩石,在阳光充足的干旱下午眺望大海,在地中海最炎热的正午花园,在利古里亚海岸崎岖的海岸线,还有家里驯养的动物(蟋蟀、青蛙、螃蟹、鱼、蝉和蜘蛛)。两幅图像清晰地从现代主义的传统慢慢渗入进卡尔维诺的世界,通过蒙塔莱诗歌精巧的影响,孩子们在街上专心致志于他们的游戏,靠近水(雨积下的水坑、小溪或大海),偶然的一个像小丑般乡下人的出现,他紧握现实的方式经常是实验性的。20世纪意大利的诗歌和小说里小丑的形象,在先锋之外取得了更多朴素和普遍的特征:通过矛盾的刺激,来自马戏团或舞台的角色已经成为一个笨拙的、迷茫的个体,进入了相反方向。比如,他留在了卡尔维诺作品的内部。

对于蒙塔莱而言,那些图像是“引起”朴素叙事诗歌固定于生活现象的观察,在卡尔维诺的诗歌叙述中,找到了意气相投的环境。自然图像是蒙塔莱最喜爱的隐喻描述写作的本质和力学,完全地向卡尔维诺重返,玩耍一般成熟和详尽,很可能是在无意识的模仿之中。蒙塔莱说道:

在我面前将会有一块未经碰触的雪地……

……我将快乐地在那洁白之上阅读

岔道黑色的标记

就像一个基础的字母表

—《墨鱼骨》之《近乎白日梦》(Quasi una fantasia)

收录在《诗集》(L’opera in versi),第18页。

在卡尔维诺的几篇文章中,也写到获得了根本的品质,成为丛林 [《树上的男爵》的结尾和《短篇小说集》中《一个诗人的冒险》(L’avventura di un poeta)]、螺纹球[(在《石头之上》中《第一人称手中的笔》 (La penna in prima persona)],或者是野兔的足迹[《马可瓦多》(Marcovaldo)之《圣诞老人的孩子们》(I figli di Babbo Natale)];一个黑色象形文字的迷宫,对阵一个白色背景创立的古怪变奏曲,传统的写作图像是在白色之上的黑色图案。笔迹的诱惑,作家对于“技术”神奇力量的爱的必然结果,就是写作转变成卡尔维诺文本中具象的游戏,再将敏感的生活和文学重新连接。

蒙塔莱世界的视野对于年轻作者的影响,最明显的迹象追溯到1943年创造性的插入,卡尔维诺实际上对于1923年蒙塔莱的诗歌做了一种散文式的翻译。文体的选择是十分重要的,不仅因为它的主题和它为卡尔维诺所建立的明显魔力,而且因为在1976年的时候他返回到它,并且给了它第二次的、更加熟练详尽的“阅读”。这重读是珍贵的指示,对于卡尔维诺的读者具有十分的重要性,诗歌作为他的艺术感觉和他坚定不移的诗学想象,也证明了在卡尔维诺的领域里一种新格式的出现,和蒙塔莱有所不同。这是蒙塔莱完整的诗歌:

或许,某天清晨,进入干燥的水晶空气里

我将会转过身,看到奇迹的形成,在如醉的恐怖中:

虚无在我身后,空虚在我身后。

那时,好像在一个屏风之上,树木房屋山峦将会反射向它们的位置。

为了熟悉的幻觉。

但是那将太晚了;我会走下去,不置一词,

在一群不会转身的男人中间,带着我的秘密。

三篇文章,一篇来自蒙塔莱,两篇来自卡尔维诺,以第一人称讲述了经历的回响。蒙塔莱被投射进一个可信的未来。同时,卡尔维诺1943年的“手抄本”完成在某个特定的过去。他在1976年的艺术自传里分析、复述了一个重要的遭遇。那恐怖的激发显示,没有其他人看到像马格里特(Magritte)那样的特质存在于蒙塔莱的作品中。当以诗人的视角回望时,奇迹或许会发生,沉默的人沿着平行线进入远方,没有回头。全部迅捷的闪电片段将发生在早晨“干燥的水晶”光里面,它提供了固定和精确,而且有超现实主义想象力的曲调。从此,讲演者的惊骇被清醒地启发,令人震惊。返回到日常的景象之中,房屋、树、山峦将一筹莫展,对于清除由空虚和虚无的意识所造成的恐怖和孤独的感觉。

卡尔维诺1943年的文章富有洞察力的标题为《闪电之光》(II lampo),[《黑暗中的数字》(Prima che tu dica pronto),第18—19页],其引进了一些重大的变革。尽管蒙塔莱的《可能》(forse),困惑和怀疑的表达[见萨沃卡(Savoca)的蒙塔莱用语索引和《韦斯特》(West),第57—66页]将时常呈现在成熟的卡尔维诺的文章中,在这里不作考虑。卡尔维诺文章的开始有着更简单的叙事功能,因它间隔着那置于过去的经历,就像寓言或一个短的电影序列:“一次,发生了……”。讲述者发现他也和荒谬的世界有关联,在一个存在主义的血管里面,那角色,代替了接受沉默和高雅的行为,就像蒙塔莱,在某种程度上的表现方式让人想起皮兰德罗(Pirandello)平凡的主角,笑声、呐喊、打手势,引起旁观者的注意。在蒙塔莱的文章里,人群是冷漠的,就好像主角是无形的,完全持有经验和令人不安的个性。而作品外的卡尔维诺,是畅谈的,即使对方是敌人;主角终止道歉,为他的“错误”。各个方面都是卡尔维诺式的,人被世界根本缺点的揭露所打击,想要和人群进行一场对话,他想要解释发生了什么,但他再不能说。他的沉默不是来自蒙塔莱的储备,被重要的经历诱导,混合着一种独特性的自豪,还有对粗心的人类同伴的同情,但来自粗陋—“伟大的启示有几分被耗尽”(《韦斯特》,第19页)—神秘地销声匿迹。卡尔维诺文章的最后显示一个重要的转入,于世界的美景。第一件事,正像蒙塔莱的诗歌,“已经回到了它习惯的位置……然而来自它,给我的不是安静而是痛苦”(《韦斯特》,第19页)。叙述者在奇怪的自贬模式中观察他的经历被珍视。他盼望夺回惊世骇俗,并且配得上与众不同的“智慧”启示:“直到现在,每次我不明白有些事(那是经常的)……我希望……我再次一无所知,为了抗议我已找到和失去的智慧,在完全相同的瞬间( 《韦斯特》,第19页,重点强调)。”

1976年,对于他所崇敬的蒙塔莱的80岁生日,成熟的卡尔维诺做了什么?他返回到了相同的诗歌,把它置于“我的记忆之书”之首,借鉴了但丁的表达方式。他说到,18岁的时候,他记住了蒙塔莱的诗歌,除了那些他在学校所学到的经典之外,它们已经成为他有意识和无意识的一部分。在1976年,卡尔维诺的学习重点是蒙塔莱的词汇:他向诗人致敬,通过借用他的表达和精密分析他语言的选择、声调重音和押韵。他所选择重读的文章带给他的不是怀旧之情,而是第一次阅读的新鲜。他极具洞察力地解释了这样的事实,即在他记忆里的“树木、房屋、山峦”已经成为“人群、房屋、街道”,伴以同样的“错误”,明显出现在1943年的移植中。对于卡尔维诺而言,经验不是孤独的,它有城市景观和人群作为背景,和叙述者有潜在的对话,但它们是敌对的。对于他,“‘这些不回头看’的人们的存在,暗示着行人的到来和出发……(和)世界的消失……城市的消失,但不是自然的消失”[《为什么读经典》(Perche leggere i classici),第259页]。

卡尔维诺关于梅洛—庞蒂(Merleau—Ponty)文章的评论,空间主观经验从客观数据中分离,他对多样的、线形的观察,以及均衡的运动关闭了蒙塔莱的诗歌,它本应值得我们更深一层的关注,但是对于我们的用途只是一个必须要做的附加评论:蒙塔莱看到无形的屏障,它总是横亘在诗歌和世界之间,作为一道防护的屏障,某种玻璃铃声保障了一种分离但清晰的幻象。蒙塔莱说,首先,晶体表面不能被打碎,违者会受到处罚,人类的幻想将被终结,那纯粹代表的现实将被取消[《诗集》(Sulla poesia),第88页]。另一方面,卡尔维诺重申,“奇迹”是一种近似恐怖、刺激和晕眩的经验,也是一种发现和被渴望事实的第一瞥,实际上是因为它破坏了习惯感觉的“谎言”(《为什么读经典》,第262页)。

在对蒙塔莱冗长的分析中,卡尔维诺所运用的词汇“玻璃的空气”是蒙塔莱的凝结和卡尔维诺的动机。冷淡、清晰、轻盈、透明、魔幻、自信的坚硬,具体的定义蒙塔莱的音调为一种媒介,伴随它的精确,表达了紧张和平衡的感觉,在“空中悬浮”的感觉(《为什么读经典》,第260页)。在这些诗歌主题的挪用中,我们找到了卡尔维诺创世纪的对于“无形”的搜寻;但对他而言,这看不见的多样性逃不掉地束缚于“有形”。那些措辞的论证定位了这样的事实:卡尔维诺的写作取道已经和蒙塔莱有显著的分离。早在《宇宙连环图》(Le cosmicomiche,20世纪60年代早期),《交错的命运之城》(II castello del destini incrociati,1969年)和《隐形的城市》(Le citta invisibili,1972年)。一方面,在他们对于光的钦佩和水晶的坚硬之间,塔罗纸牌的玩家Qfwfq和马可·波罗难以抉择;另一方面,是他们对于晶体世界固有的恐惧。世界对于他们好像是不确定的构造,充满了矛盾和模糊。卡尔维诺倔强的乐观叙述,通过更多的人最后被发现,“真实的命令携带着它本身内部的杂质和破坏”[《零》(Ti con zero)之《晶体》(I cristalli),第45页]。那是为何卡尔维诺的小说倾向于优待城市社区的部分,它是所有人文素质精致的混合物,而不是一个孤独的、缩减的和更平庸的“世界”。

卡尔维诺1976年的文章记录了他所关注事物的演变。他从一个小的蒙塔莱的引证谈及人类想象力的特征,正如他开始写他的《帕洛马尔》(Palomar):

实际上,我们所看到的意象并不是眼睛的记录,也不是在眼中有它的原点,而是一些彻底发生在脑中的事情……(和)仅仅是在大脑的范围里取得的形状和意义。范围是屏风,在那之上,影像闪着光(《为什么读经典》,第267页。重点强调)。

他提醒我们,通过变化的技术影响写作,已经造成了由戏剧到电影隐喻的转移。他也强调了冥想的重要性,他通过蒙塔莱诗歌结尾韵律的微妙变化,提出了建议,关于此,我愿意证明,它将会通过卡尔维诺关于《帕洛马尔》[《帕洛马尔先生》(Mr。 Palomar)]的文章演变并行。如果我们想证明卡尔维诺艺术旅行的连贯性,这种连贯性在所有主要艺术世界的中心,这些“蒙塔莱式”的文章将会服务于主要的支撑材料。

这意外碰到的奇迹在每一天的生活中和启示中,像是突然的一个简报,属于一种分歧和孤独,必然地创造悬念,导致关于世界出现可靠性的怀疑 [ 韦斯特(West):高雅地分析了一个包含所有怀疑的表达,在蒙塔莱的诗歌中,在诗人作品的每一个点。],而且造成了一种来自“现实”的疏远,一种态度,在观念上适合于分离观察。卡尔维诺的人物角色之一称它为“一个和世界之间谨慎的、受限的关系”(《短篇小说集》,第350页)。那种距离是想象必要的根源,存在于所有作者的中心。如果我们回到蒙塔莱的《人造大理石》,世界通过透明的水观察,大海的底部隐匿着令人不安的事物:“他看着世界能够被一瞥到底,它的轮廓扭曲,犹如在镜头之下(《墨鱼骨》,重点强调)。”卡尔维诺反复地运用了蒙塔莱镜头的隐喻、扭曲,尽管它让视觉更清晰。但是他操纵了它并改造了它。谈及赞成契诃夫(Chekov)的小说,他运用了巧妙的辩论语气,当他写到文学被期待去看世界,通过“一个清楚的镜头,不隐瞒我们世界任何的消极面,但是不会产生我们被他们打败的感觉”(《石头之上》,第27—28页)。同样镜头的图像经常履行着一种符号功能,卡尔维诺以各种各样的封闭形式在世界含糊的强调下提供他的叙事。一些例子可见于《大鱼,小鱼》(Tesci grossi, pesci piccoli)、《阿根廷蚂蚁》(La formica argentina)、《一个游泳者的冒险》(L’avventura di una bagnante)和《一个诗人的冒险》(L’avventura di un poeta),且我们可以举例,几篇他早期的文章保留了其他的章节和一些对后期作品的考虑,诸如《帕洛马尔》。人们可以说,卡尔维诺理解世界负面事物的敏锐,不能抹去他有活力记忆的意识和幽默感,他曾在史诗中、在骑士精神的故事中、在冒险中和属于早期文学传统的旅行故事中找到它,作为一名年轻读者,那让他着迷。

因此,对于循环韵律的训练、词汇的选择和想象、一些主题的模式方面,蒙塔莱的诗歌找到了在卡尔维诺作品中的批评以及一个转换的存在。其中,那些主题提供了关于复杂关系的一个理想范例,束缚了两个作家固定的主题。它的标志对蒙塔莱来讲是龙舌兰[《海岩上的龙舌兰》(L’agave su lo scoglio),《墨鱼骨》]。在一种完全矛盾的方式中,固定是它的来源、久经运动的渴望,也是不朽的保证。它是那些“只在地球上保持的选择”[《墨鱼骨》之《假声》(Falsetto)],也是对于宇宙的哄骗抵抗的象征,透露了它的冷淡和空虚。一个固定的植物或动物,文章拒绝幻想的信号,是在多岩石的海岸严酷的栖息地。对于论及它的诗歌而言,蒙塔莱那里无疑增添了高贵。那些相同的标志出现在卡尔维诺的小说中,他的植物和动物的世界更加丰富,更加地拥挤和古怪。 [ 只有《来自阴暗面》是完全空白的。]在蒙塔莱那里是孤独的个体(鸟、植物、鲜花、昆虫或鱼)作为诗歌的焦点;在卡尔维诺这里,则是自然的世界充满了生物,同时严厉地置于科学的分类和感觉中,用它们特有的颜色、形状、声音和气味描述。首先基于想象,卡尔维诺的主题在之后扩展了它表达的范围,沿着叙述的航线。在《树上的男爵》中,科西莫·迪·朗多(Cosimo di Rondo )“扎根”在树上,静态的简单图像在一个固定的领域是成熟的,透过复杂的概念,那是小说。那种“根深蒂固”有助于详细描述一个悖论:科西莫的生活实际上变成了一个彻底流动性和热情的公共关注的榜样。一些高贵的西班牙人的特性描述,也同样束缚于小说中的树上生活,并提供所需要的对比;他们和科西莫不同,不能改变他们进入自由的限制,而是去适应他们被迫停滞的狭隘。

蒙塔莱充满诗意地精心制作戏剧,通过他早期的版本处理,对战斗的渴望和世界的不协调造成的停滞,以及对污染的拒绝之间的冲突。那主题对于卡尔维诺式的变化是一个出发点,1959年,在一次长期而多产的危机阶段结束的时候,卡尔维诺写成了《不存在的骑士》(II cavaliere inesistente)。骑士阿吉洛夫(Agilulf)为他着迷的存在欲望感到为难,他坚定的信仰是不变的国家—即使它并不存在—胜过任何其他,他厌恶每一件有缺点的和变化的事物。阿吉洛夫可能是一个滑稽的、拙劣的描述,关于“与世隔绝的人”,他鄙视生命的混乱,恐惧于(尽管他渴望)和人类之间的受到污染的接近。卡尔维诺的文章嘲弄,同时理解人类渴望命令、确定和持久。另一方面,存在主义的混乱和变化,体现在年轻的拉姆巴尔多(Raimbaut)身上。他是一个有抱负的骑士,永远易变和热情,但是也永远被他自己的欲望和世界混乱的惯性所出卖。小说变成了嬉戏的一个二元幻象的战场,通过幻想和阿吉洛夫的侍从古尔杜鲁(Gurduloo)的人物丰满存在,得到加强。最后,小说以恰当的方式、文本和它的叙述者—修女/战士多罗西亚/布拉达曼泰(Bradamant),赋予了布拉达曼泰胜利,也许他是有瑕疵的,但他是人类完整的、爱和性、一致和不一致、热情和决心的混合物。正如卡尔维诺在一次沉思的时刻所说:“比起不采取行动,行动对我而言总是更加合我的心意;倔强比顺从更加适合我,特殊比起日常更加适合我(《石头之上》,第56页)。”那声明清晰而准确地富有创造力,是我们要关注的。