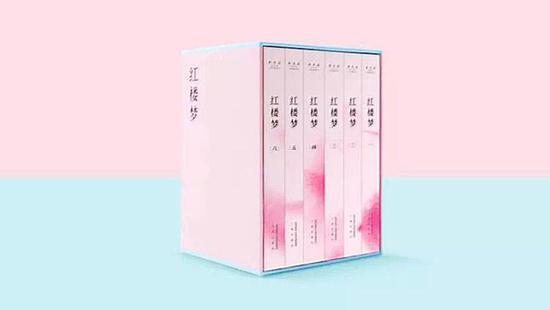

粉色封面、便携皮套、小开本、轻型纸,还有好妹妹乐队演唱的主题曲、阅读陪伴APP,以及“可以一起拍照”——此前以“地铁丢书”行动引起关注的某微信公众号近日再度推出青春版《红楼梦》,并宣称:这是“《红楼梦》225年出版史上的最优质版本”。

岂料,“最优质版本”在出版圈和读者中引起轩然大波,豆瓣网友甚至对该书发出“一星”集体差评。当范冰冰、张歆艺、张静初、李沁等一众明星拿着粉红色封面的青春版《红楼梦》拍照,有人感叹,这果然不是一套属于读者的《红楼梦》,而是一部属于观众的《红楼梦》,所谓青春版《红楼梦》不是文化出版的书,看起来更像是娱乐产业的大IP。

一部可以拍照的《红楼梦》?

“这么多年来繁复的学术研究、解读,让《红楼梦》越来越像一本‘古籍’,凝重得让人看着就害怕,不敢轻易阅读。那么多人的青春都有红楼梦,红楼梦却不再陪伴人们的青春了。这太可惜。我希望试试看,《红楼梦》能不能在现代城市里重新流行起来。”这是青春版《红楼梦》面向读者的营销文案。出版方还表示,他们花费3年时间采访专家,以著名的“脂砚斋”批注本为基础,吸纳最新研究成果,对多个版本逐字对比,更正了许多讹误,包括7处“批注误入正文”这种持续了200多年的错误;保留了“回前诗”等经常被删除的元素。

似乎,一切都正中痛点。《红楼梦》是人人皆知的名著,改编为影视剧也一直相当具有市场。但《红楼梦》不易读又似是公论,曾有出版社做过调查,《红楼梦》赫然登上“死活读不下去的名著”第一位。

青春版《红楼梦》宣称“可以变成很多人在地铁、床头、浴缸里阅读的东西,变成现代城市里的流行品”,甚至直接标榜其为“一部可以拍照的《红楼梦》”,瞄准的无疑是年轻人热爱自拍、热衷于在社交媒体“晒”自己生活品味的习惯。至于“读不下去”,出版方也颇具针对性地准备了“专属导读”阅读服务,“每天两次接收定时信息,保证你读完”,以及下载后可以记录和分享自己阅读的红楼App。

“青春版”只是“看上去很美”?

不出所料,“看上去很美”的青春版《红楼梦》引起了市场关注,读者的反弹也随之而来。专业人士质疑“225年出版史上最优质版本”,到底有哪些专家参与?具体修订更正了哪些讹误?

青春版之前,人民文学出版社出版的《红楼梦》一直是读者心目中的权威版本。人文社策划部主任宋强说,人文社从上世纪50年代开始尝试进行《红楼梦》的整理和加标点,后由中国艺术研究院冯其庸先生领衔整理、校订,启功、俞平伯等资深学者都曾参与过。由冯其庸担任主编的新校注本《红楼梦》1982年出版,此后在不断重印过程中,人文社也不断进行修订,但即便如此,也从未敢宣称是“225年来最优质版本”,“我们对经典始终心存敬畏”。

经典要走近年轻人,创新是必要手段。同样名为青春版,由白先勇主持制作的青春版昆曲《牡丹亭》,从原本的五十五折删减至二十九折,力求在不改变汤显祖原著精髓的基础上,在节奏上适应年轻观众。为达到这一效果,青春版《牡丹亭》尝试运用西方歌剧的音乐创作技法,加入了大量幕间音乐和舞蹈音乐。至于青春版《红楼梦》,难道只是换一下封面颜色?改一种装帧?更适合年轻人随身携带、拍照?

《红楼梦》需要“流行”吗?

“现在文学的问题在于什么都想要,而且用了一个很好的词来形容自己——雅俗共赏。其实世上哪有那么好的事?雅的东西要赢得读者,需要经历时间缓慢的教导和专家的不断诠释。”著名作家张炜曾这样谈论《红楼梦》,“即便它们成为经典后吸引很多人去读,但并不意味阅读门槛降低了。比如,要读懂鲁迅还是困难的,《红楼梦》还是在雅赏的范围内。”

在不少出版业内人士看来,青春版《红楼梦》的营销方案“很花心思”。不过,一些营销手段用在普通书上可能无伤大雅,但对经典来说,适宜的“营销”必须深入了解其精神内核。对于经典作品来说,读者是一个时间的概念,《红楼梦》的博大之处,恰恰在于它是写给时间的,它甘于等待并召唤那些选择保留读它的人,“流行”本身并非《红楼梦》的使命。

“噱头也好,消费也罢,至少它引起了社会的一定反响”,也有网友对于青春版《红楼梦》的策划表示肯定,“什么类型的书服务什么类型的读者,只要能够满足特定读者的需求,无论是精神的还是物质的,都有其可取之处。形式固然媚俗,但若能成为阅读的契机,也不算一桩坏事,不是吗?”(作者:施晨露)