这是一次关于文化、生活、诗、问道和心灵的对话,台湾淡江大学中文系助理教授杨宗翰对话艺术家诗人傅一清,两个人能擦出什么样的火花,接下来看就知道了!

杨宗翰:2016年这部《万物有灵应识我》并非您在台湾出版的第一本书,我读后却觉得:这是第一部能完整呈现您整体艺术观的著作,却也布满了众多生活与诗的碎片。可否请您谈谈这种整体与碎片之间的张力/魅力?

傅一清:它们是互相解构又互相建构的。既神秘又辩证——这不矛盾,而且必然如此。碎片刺激整体又被整体刺激,有时它们携手完成向新的文字尺度彻底投降的程序,舒适地向下俯瞰那些脱轨似的跳跃;有时它们又都在为自己的状态焦头烂额,互相间还不怎么认识。它们保持距离,以呈现最大拥有关系。每一个碎片如同每一个细胞,每一个DNA片断都包含完整的人类模板信息,如陆游句“何方可化身千亿,一树梅花一放翁。”它们渴求欢爱,招引危险,又怕风起。风起时,会轮到哪片叶子飘落呢?碎片像诗人一样天生充满矛盾,这种矛盾正隐藏于力图承担,又反复感受到这种承担的折磨。呼唤风暴,却不能控制风暴,常常在三岔口或十字坡扩散混淆。

这时,整体需要比我们的想象更富于母爱,不能对一个个脱了缰的孩子的为所欲为心灰意冷,她需用一副试图拢住碎片的非常柔软的手套完成尼采般韵律的影响。由于整体与碎片始终包含着两股相反而互补的冲动,磨合得不好,不管谁是玉,谁是石,最后都是俱焚。利希滕斯坦说:“系统的感知,就是艺术的一切。”然而对所谓“系统”这个概念来说,它像婚姻一样,70%是很现实的美,15%是超越现实的美,15%是让人受不了的美。拥有是致命的,没有也是致命的。正因为这样,只好既丧失又坚持地使整体与碎片之间的关系呈现这样一种状态:拴在长绳子上的自由。不过,到底是美被驯服过更精彩还是如《道德经》所言:“功成事遂,百姓皆谓‘我自然’”?味之精微,口不能言也。

杨宗翰:交互装置作品《这感觉让我们活着升天》令人印象深刻,我虽尚未至都江堰文庙一睹其实体,但透过书中文字与摄影已足供奔驰想象。我认为您的艺术作品有种严肃的嬉戏感,淘气的庄重气。可否谈谈您对“传统”的看法(譬如被当作煤气罐开关的孔子头像)?

傅一清:我对传统的看法是“生长期长的木头会更结实些。”要对艺术有更深的感受力,历史是必须的中介和条件。不管是在画布上将太阳画成了黄点,还是把黄点转化为太阳,都不能摆脱历史之光。这光有时是心不在焉的,有时是出乎意料的。这种光的归属与脱离,恒定与流动,很像大英博物馆的一句推销噱头“和历史一同洗个澡。”

现在任何一位艺术人士,他的专业训练都要横跨多种知识领域。有时可能既要了解勃克林怎样影响了基里科,博依斯何时开始从施泰纳的哲学与席勒的文学精神出发的,郭熙的永恒自然的必然性示范与劳赫的存在的突发性力量的比照。还要知道一些诸如乔治时期的人一旦结婚只有等到某方早死于梅毒才能恢复自由身,或者阿布拉莫维奇在重要创作之前都要去巴西请萨满导师指导之类的八卦。昨天我还在想,老了以后庞德和梁濑溟的神情为什么如此之像?(哈哈)。

你说我的作品有“严肃的嬉戏感,淘气的庄重气。”也许是的,创造艺术就是为世界创造玩具啊。女人的骨盆的宽度已经20万年没什么变化了,这就导致我们的大脑无法变得更大,在这个信息超负荷的时代,电子产品像一场地震摧毁了一切测量工具,我们又如何测量来自传统的震级?

虽然大家都知道传统可以“悦我以文藻,荣我以道义”,但它也是一种精神制服,怎样解开这制服的钮扣,衣衫褪而天下治?我尝试推出了与我在台湾出版的诗集《这感觉让我们活着升天》同名的交互装置作品。装置艺术是当代艺术最新的综合表现形式,移动物件,重新组合,将材料、产地、情感熔于一体。但早期装置艺术仍只是静态地呈现,缺乏与观众的互动性,我的整件作品由煤气罐、气球、箭、蜡烛等组成,这些元素体现了矛盾与融合、压力与释放、古典情怀与现代心境的交错扭结。解决了人机交互的一些技术性难题,又以孔子作为文化回归的象征,将孔子这一形象安置于煤气罐的开关位置,观众只要向孔子作揖,气球就会释然气消,逐渐瘪落。寓示现代人生存于极限空间之内,似乎只有通过与古典文化的回归或和解,才能重获宁定。

这个展览是在千年古迹的都江堰文庙举行,并将在庙中永久展出。古迹与当代艺术的对话,神圣性与人间性的冲撞,内容与创造,新生与历史的互动,交互、交织、交融、交感。开展那天,我想到这座古迹每年一百万的游客量和两千年前的岷江清冽之水,坐不住,特意听了一段斯特拉文斯基的排山倒海的《春之祭》。

杨宗翰:《万物有灵应识我》中有几处提到台湾,也就是本书的出版地。可否分享您在多次赴台行程中,获得哪些有意思的艺术体验?

傅一清:前几天在台湾去看了一个朋友的漂木工作室,他经常去海边捡一些漂木回来,在上面绘画或用这种材料做成家居用品。这些漂木年代久远,面有病容,就像他门外那丛凋残的杜鹃花在咯血,有种天涯美学的意味。漂木身世悠悠——漂泊、流浪、放逐、逃逸,是离心和向心复杂的化身。

我觉得这个意象映衬了文学和艺术自身,现在大家谈起文学和艺术,喜谈文本啊符号啊时代啊,可我觉得它们是月映万川、是歌哭无端、是万古闲愁、是听凭苍天召唤、渡船无岸啊,它是抵达尽头时我们还会聚集在洞穴处啊!回到北京后,我在工作室门口竖了一块牌子:“临时海啸集合地点。”没有长远计划。

另外,我在台湾也看过一些展览,感觉作品在题材上要更宽泛一些,涉及政治的作品,颇具数量。不过谈到作品与政府及体制的关系,我想到不久前病逝的伊朗导演阿巴斯。他将智性融入抒情的电影风格让戈达尔发出了“电影始于格里菲斯,终于阿巴斯”的叹语。阿巴斯一生的大部分电影都在伊朗本土进行创作,新政权与主导性的宗教给电影带来了不可测、相当复杂的审查。但他似乎已沉醉于荆棘之中,荆棘的尖锐造就了他特殊的电影语言,他曾对制度如是说:“真理具有很多维度,所有的谎言都拥有真理的成分。”他曾经在访谈中也表达了审查的看法:“电影中被删掉的部分是有理由被删掉的,因为审查者看懂了它在说什么。”他拍能够让审查者一头雾水的电影,他知道应该如何保护自己的电影。我想中国古人的“春秋笔法”“微言大义”其意也约略如此吧。

杨宗翰:您的艺术作品《纵欲以证菩提》旁有一篇自诠短文,龚鹏程老师21世纪初有篇著名论文亦采此题目。除了表现载体,想请您聊聊您跟龚老师之间的“异见”为何?

傅一清:龚先生那篇文章谈的是佛教徒处理情欲的方式,我想表达的却是另外的意思。

我的作品《纵欲以证菩提》以一幅Hellokitty的漫画作品和自制的粉色皮鞭并置,并用毛笔在画布的空格处随性写了一些字,把纵,欲,以,证,菩,提,打散顺序,分布其上。Hellokitty和皮鞭的组合是将暴力情绪以一种全然机械性且抽离的方式予以表达。基弗说:“艺术家该做的事是能够在不同的事物间建立新型的关系。”他的作品常以一些离奇的方式把他的国家的可怕和美好汇集一处。世界的存在原本就是以一种爱恨交加的方式在不停地组合与分离,不同元素的组合会开启一种不同以往的作品新语言的能力,这种语言将观赏者变为了读者。同时,我也为这部作品写下了一段文字(我的很多作品都配有自诠文字),当然,这也是危险的事,就像在泄密与保密之间走钢丝,但我总是无法抑制这种想要重新组合星宿的自恋性尝试:《纵欲以证菩提》为了使事情更复杂,智慧做了一种粉红色的发挥——成为情色。这个过程很流畅,符合自然界的特点。它不具有神秘性,所以分析在此恰逢其所。欲望是人类意识中质疑自己本源的部分,是问题中的问题。纵欲是对秩序的新看法,如巴赫;是对情绪的真表达,如贝多芬。尼采说:“力的过剩才是力的证明。”肉体的生活只是我们所经历的一场精神旅途,反复的探索即是正道所在。疯狂会带来严重的后果,理性又何尝不是?

佛教之路:信,解,行,证。不过就如法国新浪潮电影的先锋人物所言:电影应该有开头,中间和结尾,但未必按这个顺序演进。

在这个大游戏时代,经过粗暴的、巨量的删除,世界只剩下薄薄一层。这让我们意识到生命的本质之一是过度,生命就是生命的挥霍。挥霍是庆典的本质体现,庆典是所有宗教活动的高潮。在佛教中,狂欢代表着恐惧的消逝,放空一切比任何感觉都令人兴高采烈,纵欲令一切不安遁形。

如无女色,何来释迦和达摩?

解脱,像一个去掉尿布的孩子。

杨宗翰:我以为读《万物有灵应识我》不能仅停留在品赏内文,而应注意到全书结构。请为读者谈谈本书结构设计上的巧思。

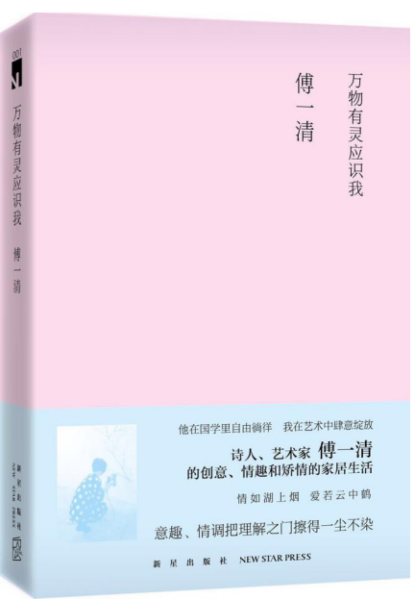

傅一清:这本《万物有灵应识我》是我们自己设计的一本书。从书的封面、开本、字体、颜色、选纸、配图都是我和助手自己完成的,我做好样书交到编辑手里,除封面出版社略作调整外,其他部分均依原设计付梓。这本书的结构以时间为纲,并借签中医四季脉象不同之论,分为春脉弦、夏脉洪、秋脉毛、冬脉石四部分。再以纲带目,每页均以图片及文字形式呈现。另外我步梅兰芳先生《海岛冰轮初轮腾》韵写就一段戏词《子夜清灯方有情》以为本书之序。

书甫一问世,很多读者对这种结构设计颇觉新奇并赞开篇即特立独行。但我今天恰恰要谈一下此书的内容部分。

今年上半年欧洲有两个展览观者如潮。一个是巴黎的《连续撞击》,这个展览没有主题性或是编年体的策展动线,而是引导观众从纯粹的视觉感受出发,依靠自己的想象和理解,由一个图像自动联想到下一个图像,像多米诺骨牌游戏。博尔坦斯基的光影雕塑、葛饰北斋的画作、中国的太湖怪石、17世纪画家杨·费特的狗毗邻而置。策展人马尔丹的灵感正是来源于瓦尔堡的《记忆女神的图集》,瓦尔堡开创了艺术史研究的新观念“图像学”。另外,今年上半年巡回欧洲的展览“波提切利再想象”,也是打破了时空界限,以波提切利的维纳斯形象贯穿了安迪·沃霍尔到辛迪、舍曼等人的作品甚至D&G的女裙。通过将不相关的图像并置、比对而创造新视觉。

所以我们已不必惊讶于伦敦泰特美术馆将《红页岩循环》与《睡莲》系列并置,或是将弗里德里希的绘画置于理查德·朗的大地艺术作品旁边。2014年纽约高古轩画廊,理查德、普林斯展出了38张从Instagram上下载的明星肖像,只是在照片底部加上了自己的评论。诚如瓦尔堡所认为的“一切存在的事物都是一切存在事物的类似物。”在1924年到1929年间,瓦尔堡正在研究他的“影像地图”,众所周知它是许多平板或碑片的集合,在这些盘片上贴有一系列阐释性的影像或文字。对碑片进行阅读之后,我们就会发现,这些影像中没有一个是原创的。它们是今天的过去之痕。图像本身已经内嵌到一种结构之中,要通过情念去激发、打开。怎样发挥图像的潜能,而不是显能,对印象产生新的处理方式,在有机体中生发鲜活的联结?这需要以一个知识领域过渡到另一个领域作为客体与主体之中介的实验。通过情感负荷与图像公式之间密不可分的交织,个体现象的单一性不再以假设和系统的方式发生,相反,每个现象成为了一个自由流动的发光点,向一切方向发出自己的光线,置身于数不尽的他者关系之中。向形式靠近,又突然摒弃了形式,在此,诗歌变成了物理学。阿甘本说瓦尔堡是个诗人,有且只有诗人/艺术家能完成这方面的事。意义的赋予和创造是当代艺术的重要核心,我对在意义当中放置能使之爆炸的种子尤感兴趣。

在这本新书中,我建立了一系列的激情公式:马龙、白兰度和大禹的儿子“启”来比较颜值;戴着“舒伯特”指套听舒伯特根据英国诗人瓦尔特·司各特的叙事长诗《湖上美人》谱写而成的《圣母颂》;由陀思妥耶夫斯基对底层人物的心理描写想到中国大概只有路翎稍可比肩?妈妈、圣雄甘地与我谈私情;其中一页我甚至把黑泽明和邱吉尔的画、毕加索临终前的画并列,旁边标注了文字“读苏珊·桑塔格《我们想着粉碎现有的一切》有感。”以及那场好玩的Party“如何用猪鼻子闻到人生的滋味?”

这些图片的集体记忆与我的个人回忆使我摆荡于虔诚的信仰与数理的沉思之间,这些图像不再是形式风格和审美判断的问题,而是加密的世界史观,它们以症状的形态为诊断历史遗留提供线索。我以图片与文字互为键盘上的“空格键”,分割了一切,也联系了一切。当语言被可言说性破坏,交流被可交流性阻碍时,不仅人文学科彼此分离,也使艺术品和人文学科分离,导致文学艺术的创造与学科分离的致命的分割和虚假的等级。图像的潜能在它们的姿态和沉思的目光的间隙之中产生,不能离开这个理解的循环,而是要以特殊的方式留滞其中,开启新循环的更高视角,通贯博学尚古的进路。

从这个意义上来说,这本书也是一次展览,一次以不同的方式占有历史的展览,对歌德的极化观念进行重新发掘的展览,也是我对文化的全球性理解的一次展览,它试图站在人类中心的无人区。北京、台北的新书发表会就是这个展览的开幕式,各地书店就是它的展场,这在中国出版史上大概也是绝无仅有的。

据此,在那道光中,我们有没有准备好一些跨越时代作战的能力?