李长声、姜建强做客上海书展新浪直播间

8月17——23日,以“我爱读书,我爱生活”为主题的2016上海书展暨“书香中国”上海周在上海展览中心举行。各大出版机构精品云集,诸多文化名家也即将汇聚于上海。新浪阅读联合其下品牌新浪读书、微博读书将以全新的面貌亮相上海书展,通过线下新浪直播间名家采访直播、线上专题页面全面展示、“爱心一本书”公益募集新书活动等让众多读者更积极地参与到其中。

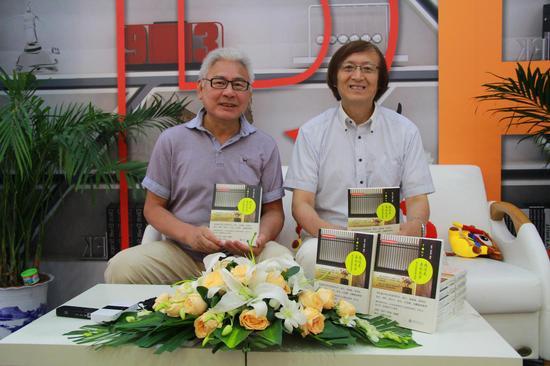

8月18日下午16:30,李长声、姜建强做客上海书展新浪直播间,畅谈东京城市细节,体验小而美的生活情调。

点击进入视频:李长声、姜建强做客新浪直播间:畅谈日本城市细节

以下为访谈实录:

主持人:新浪网友好,这里是新浪读书上海书展视频访谈的直播现场,本场的访谈嘉宾是李长声老师,还有姜建强老师。上海书展期间,新浪图书联合微公益举办了“爱心一本书”义务活动,本场直播收益将全部捐赠给中国福利基金会的专项基金壹佰公益基金,让更多的孩子可以亲近图书亲近阅读。

李长声:大家好,我是李长声。

姜建强:大家好,我是姜建强。今天我们想跟大家推荐一本书,这本书的书名就是《我还是喜欢东京:带你感受城市细节》。

主持人:两位老师觉得东京的城市细节最具魅力的是什么?

李长声:我觉得是人情味。因为日本的人情味基本体现在细节里。

姜建强:对,刚才李老师说,东京的细节体现在人情味上,我感觉这个概括还是准确的。那我举个例子:两个人同时坐电梯,比如说我坐五楼下去了,那么还有另个人他们坐三楼下去了,那么他坐到三层下去以后,他会在这个按钮那里,把这个关门的按钮去一下,然后他自己再下去。那么他为什么会做这个动作,实际上他不去这个按钮,这个电梯也会向上,是吧,然后他去这个按钮也就是意味着什么呢,意味是我提早下了,打断了你的上升,那么对不起,我先走,但是我要把那个按钮去一下,不打断不影响他上去。我感觉日本坐电梯一般的情况下他都会做到这一点。

主持人:那您觉得这个城市的细节和城市文化具体有怎样的关系呢?就是东京很具人情味的这种城市细节会影响它整个城市的文化吗?

姜建强:这个是一定的,我认为是相互关系的,相辅相联的一种关系。首先是日本文化,日本文化决定了日本人万事的思考必然是从小部从细部做起来的,这是它的文化的一个特点。如果你撇开这个文化的这一点,那么你孤零零的看它细节的话,那你很多问题很多方面你就会感到不可理解:日本人为什么要这样?就像刚才电梯的这个问题,有的时候我们大多刚到东京的中国旅游人会感觉不理解,你为什么要去一下,你不去一下它电梯也会关门也会上去,他就不理解。因为我感觉到日本人的细节它和日本的文化那么是一种相辅相成的那么一种关系,不可脱离的单个谈论的日本文化或者讨论它的细节。

主持人:那李老师您给我们概括一下东京它的城市文化的核心是什么?或者说是有几个关键词给我们举例一下吗?

李长声:我觉得现代化城市高楼大厦都是一样的,唯一可以看出区别来就在于它的文化。而文化往往是体验在细节上。我觉得东京最吸引人的文化还是我刚才说的,有很多的人情味,就比如说它的守规或者守纪律的习惯;比如像刚才姜老师说的那样,就是他下电梯就是他会按一下这个开关,然后比如说日本人要上电梯的时候会有人主动的摁着门,他不会先上去,等大家上完了他再上。所以这些细节其实还都是很有人情味的。所以我觉得作为东京的这个大城市其实还是充满人情味的。

主持人:最近匠人精神是一个很热点的词,不仅在日本,在中国现在大家也都在助推匠人精神这个热词,日本的匠人精神是怎么样的一种精神?

李长声:我觉得匠人精神就是说,我们一般说是工匠、手艺人。因为哪里都有工匠吧,哪里都有手艺人,比如说意大利的工匠也是特别有名。我们中国也有很多的工匠、手艺人,甚至是变成那种工艺价值类的。就是我觉得匠人嘛,就是特点就是做东西精益求精,这一点其实各国从这样来说都是一样的。但是,好像我们的匠人精神好像被破坏了很多,就被抛弃了好多。然后另一方面就是不大注意。不大注意发现,不大注意宣传。

所以我们好像看到日本的工匠精神好像特别突出。其实也是一种宣传的结果吧,一种商业行为有很多地方。虽然日本的工匠精神是在没落,并不是在上升,是在没落。比如说和服做的,很多都是中国人在帮它做,所以它实际上是处于没的状态,我们看到很多工匠其实往往是他自我宣传甚至旅游宣传的结果吧。

主持人:那匠人精神必然就会导向这种细节主义吗?

姜建强:实际上世界各地都是这样的,中国是这样的,日本也是这样的,但是日本的匠人之所以还是重点,被人关注的,我感觉里有一个重要的理由,就是匠人首先要把自己给定位好,如果一直想着无限大的东西,无限大的理想的话,那你这个匠人精神是没有的,这也不是匠人精神,匠人也做不好的。

日本有一个叫秋山的木匠匠人,日本天皇家的所有的木质东西都是他打造的。他就写了本书叫《匠人精神》,他在书里写,所谓的匠人精神,实际上就是要放下架子,然后把自己当做一个傻瓜来看待。你不可能,也千万不可把自己无限的放大,那么这个东西不可能是匠人精神,也不可能做出匠人的那个产品出来的。我感觉他这个说法还是有道理的。这个道理就通向什么东西呢,就是通向细部主义。

我把自己视为一个傻瓜,那么我就一天365天,就是做。比如说做这个书的包皮,我对着书,其他的东西都不在我的时候视野之内。那么我365天眼睛一睁所考虑的就是,明天的书皮将会是怎样的包皮,后天的书皮展现在读者的面前又是一种怎样的书皮,他整天就思考这个东西,那么你说他傻吧,那从某种意义上说确实傻,从远大理想上来看,他这个太傻了。恰恰是这个傻,导向了细部主义,导向了就是我们今天所谓谈论的日本的匠人精神,我感觉这样的。

主持人:我记得我看过一部纪录片,就叫《寿司之神》,这部应该在中国应该很火。就是最后寿司大家都熟知,感受到那个达人很受拥护,甚至就是那些卖米的这些供应商都是只卖给他最好的米,他认为这样才能做出最好的寿司,可能这就是一种匠人精神的一种赞扬,日本的一个具体体现。在日本生活,我知道两位都是你们应该是旅日作家,然后有什么就是特别难以忘怀的细节?

李长声:难以忘怀的细节,因为细节太多了,难以忘怀的。

主持人:有没有一个比较有特点的细节,在国内很不常见,但是在日本非常普遍的细节。

李长声:其实因为我们之所以注意到日本的这些细节,其实中国也有中国的细节。

我们在说日本细节其实是一种比较,对各种的细节比较,可能是我们没有注意到的地方,而我们觉得日本这细节很好。比如我欣赏日本的细节,就是欣赏它的彬彬有礼,那种也可以说细节吧,因为在细节之处很有礼貌。我们唐代那时候就说日本人,日本是君子国,就已经说它彬彬有礼了,就是说它源远流长,它是一直这样下去的。所以我们觉得,我平时跟日本人接触交往的时候我觉得彬彬有礼是比较好的。

姜建强:就是讨论日本细节留下印象的,就刚才我开始说的电梯上的是个体现。那生活当中,比如说,我经常举的个例子,就小小的一罐护手霜。护手霜就是很小的那么一罐东西,但是你仔细去看,你触摸它的时候你就会感觉是,在它的尾部手感上有一些一点一点的东西。它不是像牙膏状的嘛,牙膏状的底部,你去触摸它,它有一点点的点状的东西手感上。那么这个一点点是什么东西,以前我也不明白,后来我去问那个店员,我说你这个上面一点点的是什么东西啊,为什么有这个上去?他说,这个一点点是为这个盲人留下来的东西。因为他眼睛看不见,这个护手霜是一个怎样的护手霜,有怎样的功效,它看不见,通过触摸了这个点,那么盲文的点,他感觉到这个护手霜是不是对我有什么合适的。我就感觉到,就是一百块日币都不到的那么一个护手霜,他都考虑到残疾人。残疾人使用的时候,残疾人购买的时候他怎么样,他都把这块。我感觉这个细节也蛮印象深刻的。

主持人:我在书中其实也看到过说,残疾人会在日本生活的其实很方便的,还有一些其他的一些细节吗可以体现这一点的吗?有哪些是专门针对残疾人设计的一些细节吗?

姜建强:说残疾人的设计细节,从这个电车,日本电车很发达。从电车下来,一直到这个残疾人所要到的地方,所有的通道上,都有盲道,盲人走的那个天桥通路。这个通路从电车门打开开始,一直到你出去了,出去了还不算,你可能要转移那个巴士,你可能要转其他的电车,那么他就给指从通道里感觉到我要真的要出去了,我不想走到那个就可以出去了。就它整个把残疾可能需要的东西都连接起来了。

李长声:其实说细节特别感人的往往是特别人性化的地方。你比方说电车,如果有轮椅的人,上来了,它还会给下一站打电话,这一站要帮他抬上去,下一站要帮他抬下来。这些细节都特别感人。他们也会非常照顾那个残疾人的。特别照顾。

主持人:确实感受过以后才感觉到震撼,还有一点我们知道在灾害面前的日本人,为什么总是给人留下一些冷静守序的一个印象,您能给解释一下吗?

姜建强:其实可能,对,大家都很夸日本人的这一点。可能是日本人比较守规矩,守纪律吧。另外我觉得日本人还有一个特点,就是他不把政府和国家当爹当妈,就是说一旦有了天灾,这时候,他不会哭爹叫娘的指望别人谁来帮他们,好像这就是一种国情和这个国民状况吧。

李长声:他们有一种什么想法,就是不给人添麻烦,即便是在灾害发生之后,他也感到如果我莽撞,冲动,不守序,可能会影响到他人,为了不给他人添麻烦,那么我就守在这里等通知,等通知的精神很强的,他就等通知。

主持人:我们知道日本是地震频发国,两位老师在日本生活这么多年有没有就是具体的经历过一次地震或者是亲眼目睹过日本人是怎样应付那种应对灾害的。

李长声:大概在3·11东日本大地震我就经历了。那次地震相当严重,但我住地方离得比较远,并不属于重灾区,但也算灾区。大地震就破坏的很厉害,但我们那地方并没有太大的破坏。我觉得那时候还都是安安静静的,日本人的性格一般来说比较安安静静的。我那时候什么准备都没有,装水的桶也没有,什么都没有,事实上,我到商店去买,水桶手电都没有,也都默默的被人买光了。我还听说那时候中国开始抢购盐。日本人不抢购,但是东西也都没了。实际上也是一种变相的抢购,他是静悄悄的,默默的。

主持人:那还是有准备的。我们知道现在就是中国游客经常去日本买囤货,各种化妆品,马桶盖,为什么中国人这么喜欢买日本的东西,您能给分析一下吗?

姜建强:我认为仅仅买的是产品吧,因为中国人去,不是去学习,就是去买东西的,这很明确。所以,去一趟日本,也许受些感动,但是可能不会有太大的变化吧。

李长声:其实主要当然是买东西,自己用。但是在把这个东西,现代的东西,喜欢的东西带回家以后自己用的过程当中,感觉到它怎么这么好用,它怎么这么细度,什么都考虑进去了以后,我认为潜移默化的意识层,那么会对这个买主买者会产生看不见的,或者比较长远的影响。他可能会考虑,在我的这个工作岗位上,我怎么样把自己做好,把自己的手头上的工作做好。

姜建强:这就可以了。

主持人:日本人的服务可以说是一流的,我在书里面也看到说,英语不是世界的唯一语言,微笑才是。那么日本的服务,是怎样达到一流的这个水平?你们有没有感觉到日本服务的体贴性和周全性,都体现在哪些具体的细节上?

李长声:我觉得我们对日本觉得不错的地方就是它这种服务精神,服务精神特别好。关键他们是把顾客当上帝,我们也说顾客是上帝,其实我们从来没有被当作上帝,中国人说到做不到。日本人就真正把顾客当上帝。日本的服务就是他的传统,我们是经常变,可能过去中国人也有服务态度很好的时候,但是日本好像一直是这样的。他们也是因为经过训练吧,服务的训练,日本人自己也说,比如说笑脸相迎,然后日本人也有一点,说变脸特快,你如果走,一回头你发现他脸上一点笑容都没有了,绝不会保持着一直笑下去,所以他那种也是被训练出来的。

主持人:日本会存在歧视的那种感觉吗?会不会不同的人进来他们会有不同的态度?

李长声:我有一个朋友就是莫邦夫他是一个媒体人,在日本的媒体人。他就曾经写过,他感觉到,在日本对中国人或者对日本人还是不一样的。但对我们来说,那个服务态度已经很不错了,我们是跟中国相比,但日本人跟更好的相比,他会感觉到不一样,所以还是有不一样的。

主持人:东京京都一个是现代一个是传统,那么现代和传统是如何归一的? 李长声:我感到不论是东京也好,京都也好,东京它作为政治经济文化的中心,主要的一点就是,张扬它得一种宏大,张扬它的一种力量。反过来京都呢,从历史上来看,它就是千年古都,那么它的文化的深度,就在于把传统的保持的相当好。这一点上,实际上京都现在也在不断的现代化,搞一些高楼,但遭到一些市民的反对。但是整体上它还是保护的蛮好的,就是说,京都作为日本的一个分界线,京都是传统的胜地,东京是经济政治的胜地,那么这两者之间的差异性很强的。共同的方面呢,比如它最近想迁都,就是把首都这些机构部门分散,就想把文化部迁到京都去,它尽管传统。

其实我们可能多少有误解,京都其实是一个工商业城市,它并不是真正的旅游城市,它的旅游只占它经济的10%。但是因为它古迹多,所以旅游是比较发达的。我们觉得,京都就是个文化城市,它工厂很发达的,你比如像和服这些,这些都是京都的产业。

主持人:两位老师遇到过别人对东京不好的评价吗,就是说可能去过一两次,然后说东京并没有我想象当中那么好,有没有遇到过这种评价的时候,或者得到这种反馈的时候?

姜建强:感觉上呢就是东京因为人口很多,就是他走到哪里就是很拥挤了,从这一点上来看,可能会觉得是一些小城市很安静的城市过去的人到东京去旅游,他肯定感到不喜欢。他从早上的上班高峰和下班高峰,电车也是挤的。那么从这点上来说,就是你刚才说的,那么感到不习惯,或者感到什么,也不过是这样,就是说也是这么拥挤,也是这样天天为了上班,为了下班,那么人生也就这样打发掉了。可能他会从这个角度来看,也是没有太大差别。

李长声:旅游者和居住者感觉都不一样的。说老实话,我没觉得京都多么好,东京那么好,因为你真的生活在其中,不好的地方也相当多,拥挤各方面也好,远不如其他城市,它还有很多问题在里边,但是旅游者嘛,他是玩的心,他看的都是景点,看的就可能比较好吧。说他们印象不好的地方可能也就是拥挤吧。

姜建强:有一种情形是,你得深入下去了,像我们生活得长了,就感觉有好多问题。比如说我举个很浅显的例子,手机电话。手机电话日本也是分几大城市的,其中有一家公司它的手机,你有什么问题了,比如说它多收费了,你打它的总机,永远打不到,永远打不通,你打不到人工的,它都是那个什么声讯感话,就是一步步的教你一步步套下去,套到最后,就是说你没有耐心了,你只能把这个电话挂了,打不到那个国家。

反过来你看上海那个联通也好,上海的电信也好,24个小时就是什么时间段都能打通,都有人工接,我觉得这一点上,还是有体验不好的地方。

主持人:据我了解,这本书有800多张细节图片和相应的配图,然后对东京的城市细节也算是做一个最全面客观的一个呈现,然后我想问一下两位老师,为这一本书耗时了多长时间才完成的,然后对书中的呈现算是最完整的吗?李老师,您先来说说。

李长声:过程一会儿姜建强老师来说说,我觉得,可能还应该出第二本第三本吧,因为细节嘛,是永远说不完的,不断深入,细节会越来越多。

姜建强:这本书做的过程中实际上交通大学出版社是发挥了很大的一个心思。这本书最初的企划,就是他们的社长,出差到东京了以后,感觉到东京的城市和上海这个城市不一样,感受到城市细节的那么一种温馨的地方,他就扪心说,是不是在城市细节上做一点书,做一套什么书,那么给中国的读者作为一种学习借鉴哪个城市更好。那么就是在这样的督促下,那么交大出版社的几位编辑就到了东京去拍照,去撰写文章,然后我们几位华人作家再把它整合起来,串起来,这么一个过程。其实是很不容易的,它这里有800多张图片,没有一张从网上表达的,都是自己拍的。

主持人:我们很期待会有第二部或者第三部能展示一些其他城市的细节,不仅仅是东京。今天很高兴两位老师的分享,然后访谈最后,您对我们“爱心一本书”公益活动要帮助的少数民族的孩子们有关于阅读或者有关于读书一些寄语吗?我们这个活动最后所有的收入会捐献给这个叫壹佰公益基金会组织,他们这个组织是致力于给边远贫穷的地方的一些少数民族的孩子们阅读事业,然后所以想请两位老师能够说一些对孩子们的寄语,关于阅读或者关于读书。因为我知道其实日本也是一个阅读率很高的国家。我们在这一方面能说两句话吗?

姜建强:那么我感到就是首先这个做的很有意识的就是收入归公益活动,然后这个捐助那个少数民族地区,捐助边远地区的贫穷的小孩。实际上知识这个东西除了课堂上传授之外,那么很大的一部分就靠自己的阅读。其实阅读就是阅读的范围越广越好,每个层面越广越好。这个阅读也是,边远城市的一些贫困小孩,从经济条件层面来说,限定了他们,使他们不可能随心所欲的想买什么书就读什么书,想看什么书就看什么书,通过我们的有意识的那么一种公益活动的一些赞助一些推广,我感觉到对边远地区的贫穷小孩的读书往广度深度里面发展会带来好处的,就是作为一个文明人文化人,就是要从读书开始打造,大概就是这样。

李长声:希望小朋友们多读书,书会成为你们的翅膀,飞到自己的理想。