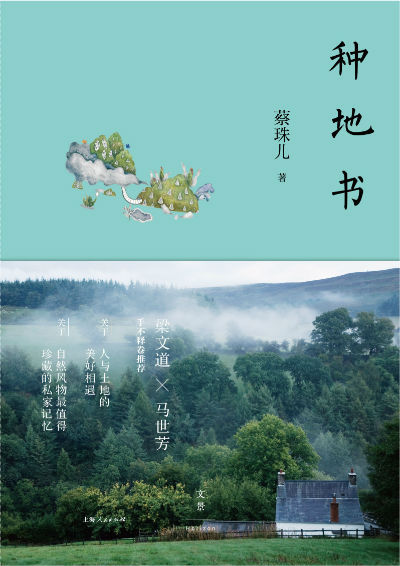

《种地书》 蔡珠儿 上海人民出版社

“在院子里开荒种菜,施肥、捉虫,收成用来款待三五好友……”

很多人向往的田园生活,在台湾著名作家蔡珠儿的笔下,显得鲜活有趣。作者搬到香港离岛的新居,在屋外空地开荒种菜。以节气为序,写出了垦荒的艰辛和收获的喜悦。在她笔下,蔬菜瓜果都有了灵性:“落葵和茄子冻傻了,点穴般凝止不长,瓠瓜脸色苍黑,辣椒骨瘦如豺。虫子呢,反倒龙精虎猛,趁隙滋生,铺天盖地大举来袭。”

这本充满热情的赞美土地的生命力、记录作者与土地交流的散文集《种地书》近日由世纪文景出版。

作家、厨娘、菜农:蔡珠儿

台湾作家蔡珠儿,早年任职于媒体。爱植物及食物,永远是自然和社会观察员。1996年移居香港,迷恋港粤方物,游走于市井民俗,喜欢行山,爱逛街市,常煲老火汤,并在自家耕园种菜,体察食物与风土关系。2015年夏天告别香港,搬回台北定居。

在《种地书》之前,蔡珠儿已有《南方绛雪》《饕餮书》《红焖厨娘》《台北花事》《花丛腹语》等散文集出版,她本人也获得了《中国时报》开卷好书奖、联合报读书人奖、吴鲁芹散文奖等多个台湾文坛重要文学奖项。

这本暌违多年的最新作品秉持了她一贯的写作风格,她的角度永远与别人来得生动有趣。以张爱玲的小说为引子,里探究“沙蝇”起源;遍翻典籍,找到芒果起源于印度的证据;闲读《太平广记》,考证瓠瓜的文化史;寻找古代笔记和农书中的趣味——“种植迷信是古老的交感巫术”。文字活色生香,读来趣味盎然。 又有不同以往的人生体验在其中,展现了岁月沉淀之后的练达。

种地是疗愈,坦然面对人生的重大转折

搬家之前,蔡珠儿一直在阳台种菜,搬家之后终于有地方大展拳脚,种了几个月之后才发现,原来院子里的土都是建筑废料,所以菜都长不好,别人劝她拉一车有机土过来填上,她觉得经过几个月的朝夕相处,已经跟那块瘦地有了感情,下决心好好“养土”:“人家说木糠好,我去跟装修工头套交情,要来几袋刨木屑,烧灰掺搅在土里。人家说虾壳补,我去买几斤来剥,把壳晒干捣碎,埋入菜田。洗米水当然要留,洗鱼洗海鲜的水也积起来,浇地灌园。”如此种种,付出有了回报,那块瘦地终于养肥。她感叹道:我想慢慢养土,土地也会讲话。只是它讲话的方式比较缓慢,过了季之后才能收到它的讯息,我得慢慢学习。

一次例行的体检,她发现自己得了癌症,面对疾病,她试着让自己接受:“种地有自然法则,生病何尝不然,我只管认真去治,其他的都交上去,静静看天,何其自在轻松。”这时期写就的文章,下笔仍然活泼风趣,一扫阴霾。做完手术,在她看来只是“少了几块油”,摩拳擦掌准备来年再在地里大干一番。在采访中,她认为写作对她来说是功课,作为一个纠结的天秤座,她每下笔都要仔细斟酌;种地是疗愈,让她坦然面对人生的重大转折。

土地是疗愈良药,更是她童年最初的记忆。在台湾山区长大的蔡珠儿,从小喜欢爬树偷果子,“番石榴”一篇就饱含童年记忆,野趣盎然。认字之后,她对照着书,回忆起小时候见惯的植物,惊喜地发现自己都能想起它们的样子,也因此知道了它们的名字和来历。

不仅写种地,还有人生际遇、香港市井生活

《种地书》也不是完全与种地有关,事实上是由作者两种专栏文章集结而成。除了专写种地的“傻婆荷兰豆”篇,还有 “暖红色玛利亚”篇,写在意大利、日本等地旅行期间的见闻,自己采购当地食材在农庄做饭,融入当地生活。“马场维修记”篇,写人生的际遇:结婚、遭窃、患病。“叮叮见闻”篇,写香港风物与市井生活。“参茸海味,旧楼老街,上环像迪化街加上鹿港,残破里嵌着富泰,沧桑中暗含华丽,又有几分《东京梦华录》的气息。” “时间的逃犯”写人生中一个最重要的转折点,副刊被停,自此负笈英伦,自命“市井之徒”,游逛各地市场,写出“粥”、“桂花”等家常食物的微型文化史。

全书文字跳脱流丽,掌故俯拾皆是,呈现出一种混搭的风味。在她的笔下,田园生活与旧时人事、城市生活融为一体,留待读者细细体味。继这本《种地书》之后,世纪文景今年将推出蔡珠儿的《红焖厨娘》。

《种地书》内容简介

《种地书》是台湾著名作家蔡珠儿的最新散文集,由作者近年来的专栏文章集结而成。

作者搬到香港离岛的新居,在屋外空地开荒种菜。以节气为序,写出了垦荒的艰辛和收获的喜悦。在她笔下,蔬菜瓜果都有了灵性。此外,书中还收录了作者在世界各地的旅行见闻,如何采购当地食材,融入当地生活;写人生的际遇:结婚、遭窃、患病;写香港风物与市井生活。

全书文字跳脱流丽,掌故俯拾皆是,呈现出一种混搭的风味。在她的笔下,田园生活与旧时人事、城市生活融为一体,令身处城市心在自然的我们无法不沉醉其中。

作者简介

蔡珠儿,台湾南投人,先后就读于台湾大学中文系、英国伯明翰大学文化研究系,曾任《中国时报》记者多年,热爱植物及食物,永远是自然和社会观察员。1996年移居香港,迷恋港粤方物,游走于市井民俗,喜欢行山,爱逛街市,常煲老火汤,并在自家耕园种菜,体察食物与风土关系。2015年夏天告别香港,搬回台北定居。

著有散文集《花丛腹语》《南方绛雪》《云吞城市》《红焖厨娘》《饕餮书》,《种地书》为其最新作品。

作者获奖记录:

· 《红焖厨娘》获 2005年《中国时报》开卷好书奖、联合报读书人奖

· 吴鲁芹散文奖

· 《中国时报》开卷 “2012开卷好书奖”

《种地书》摘选

小咬

范柳原和白流苏坐在浅水湾,流苏嚷有蚊子,柳原说,“不是蚊子,是一种小虫,叫沙蝇,咬一口,就是个小红点,像朱砂痣。”俩人劈劈啪啪互打,笑成一片。好个张爱玲,月色藤花算什么,蚊虫厌物也能旖旎性感,这才高招,表面是红艳的朱砂痣,底下心痒难当,体肤相接,肉声劈啪,未曾真个已销魂。要不,流苏怎会“突然被得罪了”,站起来拂袖而去,分明心中有鬼。

沙蝇,从sandfly 直译而来,泛指吸血小飞虫,浅水湾这品种应该叫midge,中文正名为蠓,俗名小咬,粤语呼为蚊滋,细如微尘,无影无声,所以英文又叫no-see-em。唯其看不见,飘忽无踪,更似心念倏变,百转千回。

此物虽名小咬,实则大吃,啮人神速阴狠,瞬间赤点红斑,比蚊子还痒十倍,搔皮挠骨也止不住,令人跳脚抓狂。可是那当下,柳原和流苏爱欲熏心,只顾拍打嬉戏,浑然不觉痛痒,晒昏了头,反而乍见真情本性。

可惜,流苏很快清醒,心思精刮,三下五除二算出蚀底亏本,顿时欲念全消,翻脸走人。我疑心,这也因为她刚从上海来,还没见识岭南蚊滋的厉害,痒起来翻波腾浪,有如奇毒入骨,愈抓愈痒,愈痒愈抓,终究把流苏抓回现实,趁机溜走,免得扒耳挠腮,出丑亏大。

小咬噬血,虽可隔空传情,媒合神交(嘿嘿,应该说“虫交”),但它抽佣太狠,居间剥削滋扰,却也砸锅坏事。请原谅我唐突佳人,但说起这小虫,打死我也没法浪漫,倒不是久未调情,疏于此道;实在是给咬惨了,满腹悲愤,苦大仇深。

谁叫我天生惹蚊,又住在村野山郊,虽有草木虫鱼,风物闲美,但蚊蚋丛生,噆肤刺股,被整得抱头鼠窜,遍体鳞伤。蚋就是小咬,比蚊子更难招架,此物逢湿孳生,春夏间多雨,尤其生猛慓悍,我站在路口等车,两分钟身中五六招,在邮局门口跟人聊两句,被咬了十来口,身如火燎,且走且搔,狼狈不堪。

吸血就算了,可恨这厮吃得刁钻,有肉不咬,专挑古怪部位,譬如肘弯、指关节、脚踝、耳轮、眉心骨甚至眼皮上,扒抓没处使劲,更加痒不欲生。即便喷蚊怕水用驱蚊贴,它总能在你身上找到净土,趁隙入罅,大吃特吃。穿长袖长裤呢,除非是棉袄和鸭绒,不然它也能透衣啮人,纱窗洞眼就更来去自如,总之见缝插针,吃人够够。

小咬好亮,光天化日行凶,莳花种菜更难幸免。有次我写累了,趁天气清爽去园里翻土,没有装备就随兴上阵,掘了一会低头拭汗,瞟到小腿泥星斑斑,定睛细看,妈呀,小咬密集如黑芝麻,一掌拍下血肉横飞。晚上无事,在灯下细数,左腿五十二,右腿二十三,零星的就不赘了,反正遍地开花。

痒了一星期,人家是朱砂痣,我是红豆冰,而且从赤小豆变成蜜豆,又转成北海道红豆,最后是黑糖粉圆。体无完肤也罢了,我倒担心贫血,而且会不会传染脑炎什么的?难怪我愈来愈笨。

流苏痒不痒,张爱玲没写。生命原来是痛,渐渐地,却只剩下痒,蠕蠕爬满蚤子,咬心啮神,而且总是搔不到,这才难堪。

傻婆荷兰豆

整地播种后,每天在田边逡巡,顾盼自得。菜籽很快破土出芽,茼蒿粉青,苋菜霁红,茴香清绿,芫荽油翠,丰颊胖腿带婴儿肥。还有鹅黄的“全美”小白菜,菜籽特地从台湾带来的,香港白菜短脚粗梗,口感脆硬,不如台湾白菜柔腻油润。

莴苣早已拔高,插枝种下的落葵和红凤菜,也已生根萌芽,都是我爱吃的菜,街市却不常有,以后就自家现摘,不假外求。荷兰豆是冬令菜,种得晚了,但抽长甚快,已伸出小小卷须,怯生生攀着栏杆。番茄、瓠瓜和茄子苗,也毛茸茸冒出新叶,我照人家教的,下花生麸催花肥叶。

还有木瓜和波斯菊,先用苗床播籽育芽,再移到菜园定植,木瓜栽在篱边,和杨桃树作伴;波斯菊种在菜埂边,与蕹菜茼蒿为邻,将来红绿相间,朱紫互映,就像富良野和巴厘岛的菜田,摘菜顺便掐花,秀色兼且可餐,美滋滋啊。

愈想愈乐,我差点想把草坪改成稻田,自家种有机米,菜甜饭香,温饱自足,还可欣赏青禾黄穗,岂不更妙?兴冲冲跟他商量,他笑嘻嘻说,好哇,顺便在水田放点鱼虾,养几只鸡鸭吧。我就不吱声了。

想得晕淘淘,现实很快揭晓。立春惊蛰播芽,清明谷雨前后,应该开始采收了,文蒂的莴苣已经“起心”,凝出粗肥的莴笋,怎么我的还像A菜,茎秆只比筷子粗;荷兰豆虽然长叶开花,但枝条瘦得像牙签。苋菜和茼蒿更糟,出芽个把月,依然呆滞矮小,婴儿肥尽褪,变成满脸风霜的老人精。

“唔得啊,太密了,要疏一疏。”

“泥太薄,落多点肥啦!”

“畦边咁高,肥水不都外流了?傻婆!”

农友就是这个好,说话像菜心,爽直到底不扭拧。

我赶紧下手急救,垫高田陇畦边,狠心拔芽疏苗,又陆续施放肥料。豆饼骨粉早就下齐,洗米水和咖啡渣最滋补,当然浇埋下地,涓滴归公;残枝落叶也不放过,烧成灰可是肥土恩物。只恨远水难救近火,我用厨余做的沤肥,还得酿上几个月。

果然有起色,菜苗逐渐丰润,番茄开花,荷兰豆结果,芫荽也能拔了,那香气啊,沾手扑鼻,洗都洗不掉。半个月后,茼蒿可以采来煮面,再过数日,小白菜终于够炒一盘,我舍不得下调料,只以油盐快火清炒,菜味浓冽醇厚,明明是极素之物,鲜腴却胜肉味。

可惜太迟又太少,省吃俭用炒过两三次,意犹未尽,茼蒿已经老熟抽花,小白菜被大雨泡烂,荷兰豆惨遭虫吻,枝叶被啃成蕾丝轻纱,我抢收到二十来枚豆荚,每枚邮票大,煮了汤泥牛入海,入了嘴浑然不觉。

总之,第一季成绩单发下来,满江红,好几科零蛋。

苋菜死也不长,两个多月还是幼苗;油菜才刚发芽,一夜被地蚕吃清光。唉,连菜都种错,本来要种茴香(fennel)来包饺子,长出来才发现是莳萝(dill),不过将错就错,采来烤鲑鱼、煮越南酸汤,滋味清新醒神,反倒有惊喜。

哼,我还有蕹菜落葵番茄,黄瓜瓠瓜木瓜,等夏天再决胜负。成绩烂怕什么?这事是终身学习,永远也没法毕业啊。