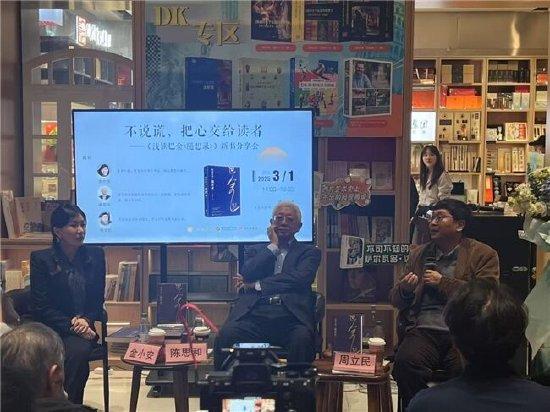

2025年3月1日,以“不说谎 把心交给读者”为主题的青年作家金小安的新书《浅读巴金<随想录>》新书发布会落地上海书城福州路店。本次活动的出席嘉宾有:作者金小安,复旦大学哲学社会科学领域一级教授及文科资深教授、博士生导师陈思和,巴金故居常务副馆长、巴金研究会常务副会长周立民。

这部《浅读巴金<随想录>》,用大众化的语言阐释了巴金的经典著作中包含的文学内涵和时代意义。作者摘录了巴金原文中的金句并加以解读,回顾了当时的时代背景,深入浅出地为读者还原了一位真实可亲、孜孜不倦、严于律己、诚恳待人的巴金形象。

巴金——二十世纪中国文学的良心,他五十年的文学生活可以概括为:不说谎,把心交给读者。《随想录》是他的遗嘱,他用生命之火履行一个知识分子应尽的历史责任,情感是浓烈的,语言是真挚的。《随想录》共五集,即《随想录》《探索集》《病中集》《真话集》《无题集》。《随想录》中的每一篇文章都针对不同的社会现象和问题,阐述他独到的想法,每一种想法里都包含了他的丰富阅历和复杂感情,有些直接从话语里表达出来,也有的是弦外之音,一斑窥豹,未必都呈现在字面上。这也是金小安这本书的使命和意义所在——带领读者走近巴金、共情巴金、懂得巴金。

金小安:这本书带大家走近巴金、共情巴金、懂得巴金

在发布会的活动现场,作者金小安分享了本书创作的心路历程,为读者们分享了这一书名背后的故事。她说:“我曾尝试着用理性而轻松的语言拆解文本去书写,却一边写一边疼,那种捂住胸口却遮掩不住撕裂感的疼。”这是她第四遍阅读《随想录》,本以为这本书已不算陌生,能够驾轻就熟,甚至某些篇章只需“扫”一眼便能落笔成文。然而,又一次败在了自己的过度自信和浅薄面前。“《随想录》的深邃与广博,岂是草草几遍阅读就能轻易领会的?更不要提在这阅读过程中那种直戳心扉的精神痛感了。”这种痛感来自她与巴金先生的共情。

她坦言:“任何时候,只要有机会让更多的人走近巴金、了解他的作品,我都会毫不犹豫地放下手中的一切,坚定地说:‘我来!’这是为何呢?我的导师陈思和教授今年71岁了,他仍自称为‘河底的石头’,执着地热爱着他的岗位与文学。我渴望推开这扇门,让那些对巴金先生感到陌生的人,先看到他的样子,然后再用我后半生的时光,一点一滴地,去夯实这条‘了解之路’。我当然知道自己所做得还远远不够,但我将矢志不渝地继续前行。因为敬爱的巴金先生,我也期盼生命花开。”

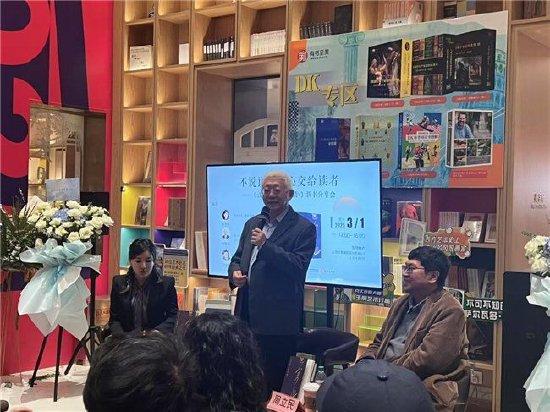

复旦大学哲学社会科学领域一级教授及文科资深教授、博士生导师陈思和

嘉宾陈思和教授指出,过去,文化思想领域发生过多次争论,有过激烈冲突,也有过左右徘徊。巴金是身在其中的过来人,他紧紧盯着时代进步的步伐,积极参与文化领域的各种争鸣,以他德高望重的身份,有力地支持了思想解放运动。要了解二十世纪八十年代中国思想文化,不能不读这本博大精深的《随想录》,它包含了极为丰富的内涵,涉及政治、思想、文化、伦理道德、历史反省、人性忏悔、生命感受等多个领域。

陈思和教授强调,研究《随想录》呈现出多种多样的角度和路径,其中一种方法,就是金小安在这本《浅读巴金〈随想录〉》里所采用的方法,逐篇阅读,逐篇体会。要读懂《随想录》不那么容易,需要我们下功夫,在不同的篇章里获取不同的精神营养。因此,金小安这种文本细读的方法是靠近、理解《随想录》的一把钥匙。

浅读巴金《随想录》:金小安著

嘉宾周立民馆长称,起初,他读完这本书,觉得这位女博士太“虎”了,虎虎有生气。要想打开积蓄巴金一生的经验和穿越二十世纪下半叶中国知识分子历史的这部书,不是一件容易的事。做好这项工作很不容易,以致这么久了,还是孤独的巴金、寂寞的《随想录》。他说道,“金小安试图用普通读者都能够听得懂的语言,而不是拒人千里之外的学术话语向读者传达巴金的心声和忧思。金小安这样的解读方式或许更适合今天的去历史化的青年读者。比那些反思、教训、总结等大道理更重要的是,首先要把青年读者吸引到《随想录》的文本上来,吸引到巴金先生所描述的语境里,这才有做进一步纵深探索的可能。”

谈到本书的独特之处,周立民馆长说道:金小安的一大武器就是:共情——与巴金的思想感情共情,与《随想录》的文字和观点共情。她用力抓住《随想录》的文本浅表和巴金的情感表达。《随想录》缺的不是无谓的赞扬,也不是不着边际的批评,首先应是阅读,是每一个感兴趣的读者心平气和地阅读,只有直面巴金的文本,才有进一步的评判和议论的可能。

《浅读巴金<随想录>》这本为读者带来了一场思想的盛宴,无论是当代的年轻人,还是饱经风霜的中老年人,都能从这本书中找到共鸣。真挚的巴金、可爱的巴金、勤恳的巴金、善于反思的巴金,都可以在金小安的这本书中不断具象化。本次分享会吸引了多家媒体和近百名读者的参与,现场气氛热烈,嘉宾和读者一起了解巴金、走近巴金。