《吴宓文集》(三卷) 吴宓著,吴学昭整理

人民文学出版社2024年8月出版

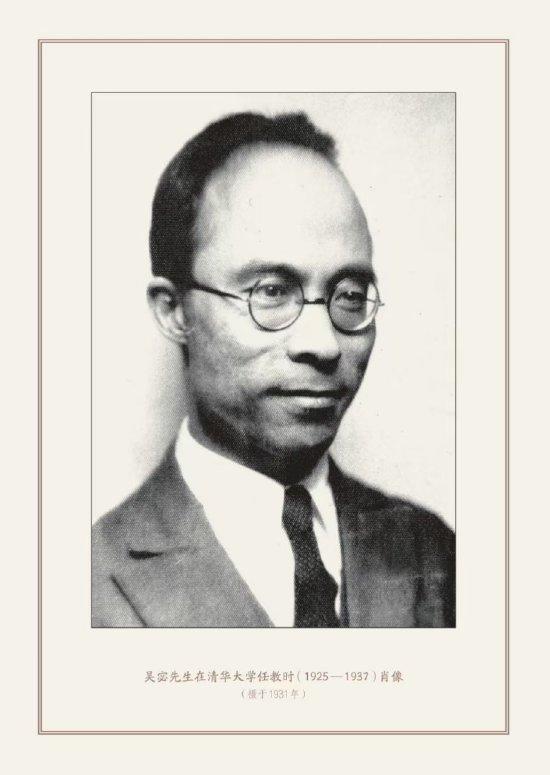

吴宓(1894—1978),字雨僧,陕西省泾阳县人。中国现代著名国学大师、西洋文学家、诗人。清华大学国学院创办人之一。曾任教于东南大学、东北大学、清华大学、西南联大、燕京大学、武汉大学等高校。1950年起任西南师范学院(现西南大学)历史系(后到中文系)教授。学贯中西,融通古今,被誉为中国比较文学之父。

2024年8月,在吴宓先生诞辰130周年之际,人民文学出版社出版了《吴宓文集》(三卷),这是吴宓先生的文章首次结集出版。《文集》由吴宓先生女儿吴学昭老师在年届九十高龄编辑搜集、编订、整理完成,是继《吴宓日记》《吴宓诗集》《吴宓诗话》等作之后,又一部重要的吴宓先生著述的汇编作品。

本书收录吴宓先生文章近三百篇,主要来自民国时期出版的《学衡》《大公报·文学副刊》《国闻周报》《武汉日报·文学副刊》等报刊,亦有一些从未发表过的手稿、讲义等。内容涉及中国古典文学、西洋文学、中西比较文学、办学办刊思想等,十分丰富。全书以创作方式为经、发表时间为纬,结合内容特点进行分类编排,分为“著作编(上)”、“著作编(下)”、“译作编”三册。“著作编(上)”收录代表吴宓先生之文化观、文学观,和有关办学办刊思想、思故怀人等内容的文章;“著作编(下)”收录吴宓先生有关西学的介绍与评论文章;“译作编”收录吴宓先生的翻译作品,以期呈现吴宓先生学术及思想的大致面貌。本书编辑整理时,对收录文章尽量依据底本保存原貌。同时,对底本讹误之处做了改订,对文章来源出处、外文译名差异等问题做了必要的注释说明。

吴宓先生

长期以来,吴宓被新文学派视为顽固守旧的保守派,其实吴宓一直在思考我国文化进步的问题,亦渴望“真正的新文化运动得以发生”。他主张兼取中西文明之精华而鎔铸之、贯通之,以造成中国之新文化。本书收录文章体现了吴宓先生在这方面的思考。

《吴宓文集》的出版,为吴宓及相关领域研究提供了全新的文献资料,11月6日晚,人民文学出版社在北京海淀区风入松书店召开《吴宓文集》新书发布会,邀请清华大学人文学院中文系王中忱教授、北京大学外国语学院英语系高峰枫教授、清华大学人文学院中文系周绚隆教授,共话吴宓的学问与人生,分享阅读《吴宓文集》的感受与心得,纪念这位在多个学术领域做出开拓性贡献的前辈学人。

臧永清先生

嘉宾对谈前,中国出版集团有限公司党组成员、中国出版传媒股份有限公司副总经理,人民文学出版社执行董事(社长)臧永清先生为活动致辞。臧总说:

吴宓是现代著名国学大师、比较文学专家、诗人,也是一位教育家,是清华大学国学院创办人之一。他曾在东南大学、东北大学、清华大学、西南联大、燕京大学、武汉大学及西南师范学院等校任教近半个世纪,讲授中西文学、世界历史等课程。

在授课的同时,吴宓发表了数百篇文章,内容涉及中国古典文学、西洋文学、中西比较文学、办学办刊思想等,十分丰富。此次人文社出版的《吴宓文集》,是吴宓文章的首次结集出版,除了已发表在报刊、杂志上的作品,还收录了一些从未发表过的手稿、讲义等。这部文集是由吴宓先生女儿吴学昭老师在年届九十高龄时搜集、编订、整理完成,全书分著作编上、著作编下、译作编三卷,近150万字,比较完整地呈现了吴宓先生学术及思想的大致面貌。在这里,我代表人文社感谢吴学昭老师的辛劳付出,为吴宓先生的著作出版又做了这么一件大事。

中国出版集团的成员单位商务印书馆、三联书店曾出版《吴宓诗集》《吴宓诗话》《吴宓日记》《吴宓自编年谱》等,这次吴学昭老师将《吴宓文集》这样重磅的作品托付给人文社出版,是对人文社的信任,也为人文社出版作家文集的传统增添了浓重的一笔。成立七十多年来,人文社出版了古今中外许多重要作家的全集、文集,如《杜甫全集校注》、《鲁迅全集》、《老舍全集》、《巴金全集》、《莎士比亚全集》、《巴尔扎克全集》、《王蒙文集》等等。吴宓先生学贯中西,他写作文章不仅用中文,还使用英文、法文、德文等多种文字,收到文集书稿后,我们组织相关编辑、校对人员进行了精心的编辑、校读工作,进一步完善了书稿质量,这也体现了人文社在传承和弘扬优秀编辑工匠精神方面的持续努力。相信此次《吴宓文集》的推出,将为吴宓及相关领域研究提供一部比较全面、可靠的重要文献资料。

吴宓在他所处的时代被视为顽固守旧的保守派,其实他一直在思考我国文化进步的问题并付诸实践,在多个学术领域做出了开创性的贡献。他对于中国优秀传统文化的研究与维护,对于中西比较文学的开拓与建设,对于高校教育制度的探索与实践,等等,在今天看来仍有重要价值,值得我们重新审视与思考。此外,吴宓先生还是钱锺书、季羡林、何兆武、李健吾、许渊冲等许多著名学者的老师。季羡林先生曾评价吴宓是“言行一致,表里如一”的人,是从不同流合污、特立独行的真正的人,在这部《文集》中,我们不仅可以看见吴宓穷尽一生对学问事业的追求,也可以看见他难能可贵的性情与品格。

周绚隆教授

在嘉宾对谈环节。周绚隆教授说:

《吴宓文集》刚开始启动的时候,我还在人民文学出版社负责古典文学的编辑工作,这个稿子当时是我跟吴学昭老师一起推动商量做的。刚才臧总讲的时候有一句话我很感动,我们首先要向吴学昭老师致敬,她是1929年生人,今年已经95岁高龄,过去这几十年来她持续整理吴宓先生的各类作品,我们学术界能够比较全面的有更多人关注吴宓、了解吴宓,或者了解这一代知识分子,吴老师做了巨大贡献。

吴宓生于清末,他出生的时候,他的母亲因为产难去世,他年幼的时候,奶奶杨氏对他特别心疼,杨氏怕他父亲后来再成家,怕继母虐待他,就强行作主,把他过继给还没有成家的叔叔。他的教育基本在民国时代完成,而且跟清华大学关系非常密切,在清华留美预科学校,出国以后先是在弗吉尼亚大学,然后转到哈佛。

吴宓经受了中西两种文明的洗礼,他实际上是学英美文学的人,但是回来以后他和一批留美的同仁又办了《学衡》杂志,《学衡》以保存中国文化的传统为已任,而这时候赶上新文化运动大背景,所以《学衡》这批人和时代主潮形成决裂,而在这个决裂中他们是不占优势的。当卢沟桥那边的炮声响起的时候,吴宓这时候在清华里苦读古人的诗集,这时候他在想我们未来何去何从。他跟汤一介的父亲汤用彤先生聊过怎么办,吴宓有点悲观,说要是不行我就出家。汤用彤说不行,我们这些人要做的就是把文化保存下去,将来中华的恢复就要靠文化这种力量来维系。所以这句话定在他心里,他一辈子坚持做这个事情。《吴宓文集》的文章里面讲到,他要坚决抗战,他说能当兵就去当兵,不能当兵,即使刺刀捅到我们这来,我们照样要做好我们的文化,尽力做自己的工作。

吴宓先生是很善良的人,他当教授的时候薪酬很高,他资助了好多师友,有些人见了面说日子穷,他就给十块、八块,过两天想想算了,你不用再还了。如果听说某个当年在北京的朋友落难了,日子过得很清苦,他就给寄点钱去。这个人自己的日子过的得很简单,在他力所能及的情况下资助了很多人,他的很多亲友包括很多朋友是得到过他的帮助,至于别人念不念好,他也不去管这些事情。我们从这里面看到,第一他的文化责任感,第二是他的人性善良。

吴宓先生虽然学西洋文学,但他骨子里是传统的士大夫,传统的知识分子,所以他的整个价值观念里面认为文化最重要,文化里面道德又是最核心的东西,他特别强调文化的价值观。所以我们看他的日记的时候就会注意到,他在两个时代苦读顾炎武,为什么?顾炎武经历明清易代这个大的时代动荡以后,顾炎武这批知识分子的精神归宿,在这个时代当反抗无力的时候我们要做什么。当日寇来了以后他也在想这个问题。当然新中国成立以后,时代变化对他的生活方式改变,他也有一点担心。1958年我们进行汉字简化字改革的时候他受不了,因为新文化运动那批人倡导中国汉字将来就是要符号化,走拼音化,他认为一旦走拼音化,我们跟传统完全断裂了,后辈人看到这些东西就是天书,这个语言就完了,这个文化就完了,他绝对不能接受,所以他在新华书店里看到新公布的那批简化字——那批简化字现在已经废掉了,他看到的时候非常难受,就因为发表关于简化字这种不当言论后来被打成右派。

但是即使这样,他是一个与人无害的人,他对社会没害,到了他自己不能发表文章以后,他还是在坚持阅读,有时候半夜醒来一个人能把《红楼梦》120回的回目从头到尾背一遍,有时候半夜读《红楼梦》读得泪流满面。从这里面我们看到一个知识分子坚持的东西,他没有因为时代的变化,没有因为外力的压迫而改变,这一点在这个时代特别重要,在我们现在这个时代,对我们这些知识分子来讲,从前辈身上,今天我们开这个会纪念他的什么东西?纪念他对文化的责任、对国家的责任,他特别强调,尤其在新文化运动这个主流背景下,在那么强大地潮流席卷而来的时候,他以非常微弱的力量去对抗这个东西,我们今天这么说并不是要否定新文化运动的积极性,新文化运动对社会发展来讲仍然是正向的方向,只是当我们事后诸葛亮看,当这个时代过去了,我们静下心来回过头去看那代知识分子,我们会觉得吴宓这样一批知识分子,从他们这个角度看这个时代,我们冷静下来看,他有他的合理性,这个合理性也被当下这个时代接受了,尤其我们现在对传统文化的强调,我们国家这几年的重视,也知道我们这个文化的传统,是我们民族强大、民族向上、民族自信和文化影响力的最强的聚合力,这从事一点看,吴宓也有他的先见之明。

高峰枫教授

高峰枫教授发言:

我很早以前知道吴宓,也零星看过吴宓的一些文章,我对他真正有严肃的兴趣是去年,因为周轶群老师出一本书叫《吴宓的精神世界》,那个书很详细地把吴宓的思想脉络勾勒了一下,因为我跟周轶群老师很熟,所以那个书我认真看过,一下让我感觉非常震动,觉得很有必要系统看一下吴宓的各方面著作,碰巧今年出了《吴宓文集》,出《文集》的好处在于,以前就是很零星地看,现在有一个总览,可以把他的主要文章方方面面全都尽收眼底,这样的话对他整个的思想脉络、学术贡献可以做出比较准确的评估,所以这套书出版得非常及时。

大家一般认为吴宓是一个悲剧性的人物,像堂吉诃德一样,在一个狂飙激进的时代,他是持保守立场的人,但是这样的人我们需要用长线来看,用长远眼光看,很多人以前被认为是保守,现在我们可以认为他是比较稳妥;以前认为是落后,现在我们会认为他比较先进;以前认为比较迂腐,现在会觉得他比较开明。所以有些学者或者学术领袖可能短期效应比较明显,像吴宓这样的人可能需要我们退后或者拉长很长的时间段,在长时间段里面看他更有意义。

这是我对吴宓整体的一个看法,因为我自己是做外国文学研究,这个《文集》当中第三卷是吴宓先生的译作,前两卷是他的创作文章,第二卷主要是外国文学译介,所以我第二卷看得多一点。我的一个突出的感觉是,吴宓对于如何输入、吸收、借鉴外国文化,在1920年代、1930年代提出一些主张,跟当时的新文化运动完全不合拍,但现在看起来我觉得是非常合理的,因为他批评新文化运动的缺点和局限,他的一个主要观点是,他认为新文化运动是对外国文化缺少全面贯通、均衡的了解,你缺乏全面了解,只看到外国文化文学的片断,缺少全局的把握。缺少贯通的观点是因为你看到的都是局部,没有连缀的一些局部,你找不到一个线索把它贯穿起来。均衡是因为,大家对外国文化了解比较少,所以分不清轻重缓急,不知道哪些是外国文化中最重要的部分,哪些是不太重要的部分,这是他对于新文化运动的一个整体批评,所以造成大家非常随机的、偶然的,凭个人的兴趣或者凭时代的浪潮随机偶然的引进一些外国的思想,这是吴宓特别反对的,他认为这种不加甄别地输入国外思想,特别是主要输入国外当红的一些思想,他认为这个有很大坏处,所以他讲新文化运动的文章当中,在上卷的第一篇,他说“今新文化运动之流,乃专取外国吐弃之余屑,以饷我国之人”,就是把外国人不太在意的玩剩的东西我们拿来当珍宝。他又说“盖吾国言新学者,于西洋文明之精要,鲜有贯通而彻悟者”,他对新文化运动的批评主要是:“新文化运动之所主张,实专取一家之邪说,于西洋之文化,未示其涯略,未取其精髓,万不足代表西洋文化全体之真相。”

吴宓自己心目当中认为西洋文明的精髓,当然就是他所遵从的白璧德为代表的当时美国非常流行的新人文主义思想,也就是传统大家认为西方文化两个源头,一个是希腊罗马古典文化,一个是基督教传统,他认为这两个是西方文明最重要的东西,如果我们放弃这两个东西,而引进19世纪、20世纪的一些新的学说,有点舍本逐末。当然我们现在提起西方文明,提起古典文化,我们都会比较警惕,因为这些所谓的正统、正宗、经典,在西方自己内部也会遭到质疑,特别是20世纪70年代之后,主要是美国各种所谓的文化战争,对经典的质疑、对经典的修正,这可以看作西方内部对自己道统的一个挑战和颠覆。当然后来的这些吴宓没法经历到,20年代、30年代他也是对另外的一套更早的西方自己内部的怀疑有所反思,比如西方从启蒙以来对于宗教传统的质疑,对于古典传统的新的评估,这个浪潮一直都有,所以吴宓虽然没有机会参与20世纪70年代以后的文化战争,实际上他参与了西方更早的对于自己经典的怀疑和挑战。我们虽然听到吴宓谈西方所谓正宗的思想是希腊罗马,是基督教,但我们不必在这方面跟他较真,因为我感兴趣的是他对于西方文化或者对外来文化的态度,就是我们对外来文化的凭借和引入,如何能够符合其内在的比例和尺度,这是吴宓对我的启示,他这方面的说法今天也是很有意义的,也就是说我们需要对西方文化有一个公正的评估之后,分出轻重,分出本末,然后我们再来吸取和借鉴,而不是盲目随机、不合比例地吸引吸收。碰巧碰到一个当红的理论家,或者碰巧上的第一门课讲某一个理论家、某一个理论,你就认为这个是最有价值的,然后就大张旗鼓的引入,这种是吴宓非常反对的,也就是说这样一种很随机、很偶然、很鲁莽的,而缺乏一种全面的评估,这样的引入在吴宓看来是非常肤浅的。我们如何克服这样的问题,就在于我们对西方文化尽可能全面了解,对于多国的文化、对于多个历史文化阶段的文学文化,尽自己所能,能够多有所了解。

所以吴宓崇尚的就是要回到西方人自己认为比较稳定的、有恒久价值的文化经典和文化思想,所以要通过读更多的书,通过掌握西方更多的语言,而且要面对现实的要求,更加冷静和淡然,不要过于受现实某种政治需要或者某种文化需要的压迫,而想法稍微超然一点,来准确评估西方文化。这样一种应对西方思想传统的方式,在当时被认为是迂腐的,也可以说是比较奢侈,因为没有太多工夫去读这么多书做出这样冷静的选择,在当初认为是保守的、迂腐的、落后的、奢侈的、不赶趟的,也不能救急,不能立刻制造出轰动效应,不能立刻让自己成为青年人的领袖。但现在时代变了,我们可以稍微心平气和,有更多时间、精力,来做吴宓所提倡的这件事,就是卸去时事对于学术追加的压力,冷静地对西方的文化遗产进行全面的梳理。

这一点是读吴宓先生的文章,在今天都非常有价值的地方,等于吴宓在一个世纪之前为我们树立了某种榜样,因为他的很多文章,我喜欢的文章都是1920年代写得比较多,这批文章到现在正好有一百年,所以他对于西方文学了解的广度、深度,对于各个时代、各个作家的介绍评价,特别是有很多很长的文章,充分显示他对西方文学的熟悉范围之广、跨度之大,很多文章现在看起来仍然很有价值,比现在人写的都要好。这是我读吴宓的一个最直接的印象,就是如何能够有余暇,平静地的衡量西方文化传统,而不是只挑几个最当红的理论当做珍宝一样。

王中忱教授

王中忱教授发言:

非常感谢今天在现场和线上参加的朋友们,首先特别感谢吴学昭老师和人民文学出版社,在这个时候推出《吴宓文集》,可以说让我们有机会更全面的了解吴宓的学术成绩,并且作为在清华大学工作的一个老师也要说一下,明年就是吴宓先生到清华任教一百周年,1925年在清华学校的历史上是非常重要的年份,在一百周年纪念活动即将到来之际,人民文学出版社出版这么一套文集,可以说非常有意义。

因为1925年是清华大学从留美预备学校开始设置大学部和研究院,吴宓先生这个时候回到母校任教,并且出任研究院的主任,筹划了研究院最初的工作,我们经常说清华研究院,或者更通俗的说法就是国学院,可能比较多的就去谈四大导师,谈梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任,反复的在生产所谓四大导师的神话,实际上清华研究院的设计蓝图,包括它的基础和后来的实际运营,应该说吴宓先生做了很多的工作,但实在是太少被关注,这部《吴宓文集》的好处就是,它不仅仅收录了一般的大家觉得所谓纯学术的文章,也把吴宓先生的这些看起来事务性的、他草拟的,比如清华研究院的缘起、章程、开班旨趣和经过、研究院发展计划书等等,也收录进来了,这些文章看起来好像都是一些事务性的公文,实际上在我看来都具有非常重要的学术史的意义和价值,就像近些年来大家经常谈论傅斯年给中央研究院史语所写的那个工作旨趣一样,吴宓先生应该比傅斯年的工作旨趣还早了几年。

可以说清华从预备教育转向大学教育的时候创办研究院,是表现了一个巨大的学术上的远见和信心,我们从什么地方可以看出来?就是被吴宓先生请到研究院的第一位导师梁启超先生,他来了之后曾经做过一次演讲,这个演讲的题目就叫“学问独立与清华第二期的事业”,在他看来1925年是清华开始第二期的事业,1911年到1925年都是清华第一期,第二期事业开端的时候,梁任公先生特别强调的是学问独立,他说的学问独立是什么意思?再换一句话说,用我们今天大家能够理解的话说,就是原创性的研究。在梁先生看来,他说从晚清以来,包括洋务运动以来,中国基本上是去引进西学,他说叫转办和模仿。当然这是必要的,但是他说到了现在,我们中国人应该能够有原创性的学术,有点像我们现在说要有自主的知识体系和学术体系。在那个时候,1925年,说实话中国的国力、财力都还很弱的时候,却有一批学人提出这样一个构想,梁先生特别说,这个世界有大大小小各种各样的国家,但是即使是一个小的国家,也要对人类做出原创性的贡献,何况是中国这么一个大国,如果你不能有意识的去做原创性的贡献,不能提出原创性的学问,那你实在是有点对不起人类,你这么大一个国家。

吴宓先生在给清华研究院写规划的时候,他特别讲说这个研究院就以研究高深学问、造成专门人才为宗旨,他在开学讲演里特别地说,清华研究院就是研究高深学问的机构,而不是清华大学的毕业院。他说的毕业院就是,清华大学1925年要办本科了,你的本科生四年以后毕业得有研究生院,他特别说不是清华大学的研究生院。在我看来,实际上吴先生当时构想的研究院是一个高等研究机构,1920年代中期,在中国各个方面都还很贫弱的时候,敢于在一个大学里面设计如此高远的学术目标,创设一个高等研究机构,可以说这个意义我们今天还没有充分的给它评价出来。等到1928年蔡元培、傅斯年他们创办中央研究院,那是举一国之力,而吴宓先生当时是仅仅清华一个学校。

当然吴宓也特别考虑了理想和实际的距离,所以他也做了调试,比如清华研究院本来最开始包括自然科学和社会科学,在构想的时候。但是后来觉得条件不具备,所以只能先办国学一科。虽然他也说我这个国学院是专为少数人谋研究学术之便利的机构,但是他也没有像后来的中央研究院那样仅仅设置研究岗,他实际上也是把培养人才放在很重要的位置,所以他招学生,中央研究院是不招那么多学生的,学生从哪儿来?吴宓先生当时为研究院设想的生源从哪儿来?我看了他的构想之后也感到很震惊,他说一部分是有大学文凭,但是他也说,如果没有大学文凭,通过自学,在中国学问上有根底的人也可以来考。这一点我们今天都做不到。他说培养的目标是什么?第一就是以著述为终生事业者,你一生想要做学问的人。另外一个就是各种学校的国学教师。所以在这些方面,使得清华国学院虽然成立时间并不长,但是培养出那么一大批,像高亨、姜亮夫、萧涤非,都是文史大家,我们现在可能办一个研究机构办几十年,最后也出不了这样的人才。

所以吴宓先生在国学院的设计、规划、运营方面的工作还没有得到应有的评价。我们最近这些年一些大学模仿或者效仿美国普林斯顿高等研究院、柏林高等研究院,来创建各种各样的高等研究机构,实际上大家好像都忘记了,在1920年代中国就曾经有一批知识人做过这样的努力,并且收到非常有成效的效果。当然我们今天看吴宓当年的实践和构想,也不能光去夸他的成绩,也要看到限于各种各样的条件他当时没有做到的,比如他原来也不是说我这个研究院一定要研究国学,要研究国学,同时他说也应该对西学做精深的研究。但是当时确实不具备条件,当时我们对西学可能更多的还是翻译和介绍,今天我们具备了这个条件,中国的西学研究特别是近些年来又在强调古典学研究,也就是吴宓先生构想的从最根本的、系统的做西学研究的条件,应该说已经逐渐具备了,今天我们的高等研究机构也好,大学里面的或者研究院里面的研究人员也好,能不能在西学方面也做出像当年国学院那样的业绩?如果能够做出来的话,就会是对吴宓先生非常好的纪念和安慰。

活动现场嘉宾对谈

在嘉宾对谈后,现场和在线读者和和三位嘉宾老师进行了热烈的互动问答。