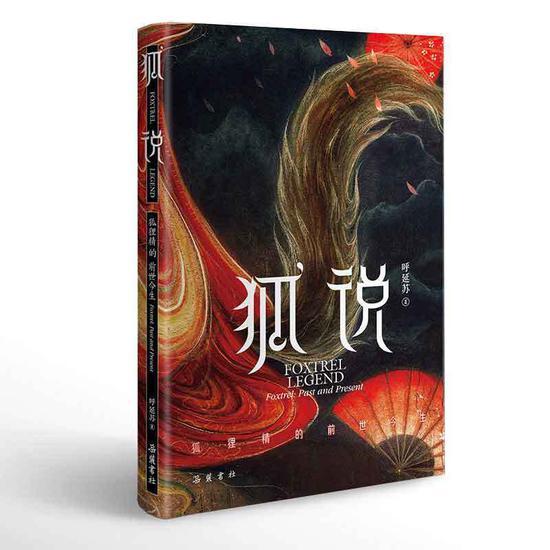

《狐说》 呼延苏 岳麓书社 2020年9月出版

一部雅俗共赏的中国狐文化通史。从兽到妖,从妖到仙,“狐狸精”是怎样炼成的?一本书读透“狐狸精”!

本书为研究狐狸精文化集大成之作,辑录并研究《山海经》《搜神记》《聊斋志异》《子不语》《阅微草堂笔记》《太平广记》等数十种经典古籍中的数百则“狐狸精”故事,从历史、心理、宗教等多个角度认真细致地探讨了狐狸精如何变人、如何修炼、如河渡劫、如何魅惑人类等“专业”问题。

书中探讨了诸多新奇领域,如:狐狸精如何变化成人?狐狸精如何修仙?狐狸精如何避雷劫?狐狸精如何魅惑人?……揭秘狐狸精从兽到妖,从妖到仙的全部历程,讲述狐狸精与人类千百年的爱恨情仇。相信读者读后能充分领略中国妖怪文化的博大精深与奇幻诡谲,堪称一部出色的妖怪文化通史!

作者简介:

呼延苏,资深出版人、媒体人,天涯社区第一代BBS玩主。曾为《年轻人》《生活经典》等刊物撰写专栏。近年来致力于以多元文化视角解读中国传统志怪文化,《狐说》此其一也。

《狐说》:研究狐狸精文化集大成之作

书评:我要娶一个狐狸精!你在《狐说》吗?

狐狸说:“如果你需要一个朋友,那就驯服我吧!”

小王子说:“没有人驯服过你们,你们也没有驯服过任何人。你们就象我的狐狸过去那样,它只是和千万只别的狐狸一样的一只狐狸。但是,我已经把它当成了我 的朋友,它就是世界上独一无二的了。”

这是二十一世纪流传最广的告白之一,文学就是如此神奇,它让很多孤单的现代心灵,在荒凉之处也有了友情和爱情。这种孤单的画面无处不在,布满砾石的戈壁,人去屋空的村庄,闪着寒光的铁轨在无尽地延伸……不管这亘古的荒凉属于哪一个时代,总会有一只狐,能够适时出现,担当人类的心灵捕手。

《小王子》是天才之作,它知道荒凉之处应该出现什么动物才会最动人,因此它塑造出史上最成功的狐狸形象,它几乎让流传了几千年的各类中西《狐说》有了个定论:狐狸,这英国的国兽,东方的精灵,北极的天使和高加索的女神……它是人类高贵而聪颖的朋友,它不会像狗那样形影不离人类,它只出现于人类的孤单。

狐和孤,这在汉语里是极为相近的两个字。在呼延苏先生集狐文化大成之作《狐说》里,尽管出现了洋洋大观上千只狐,他仍然不忘阐说狐和孤两者之间的联系,而且从空间,从情感,从伦理很多方面去说。一部优秀的文化史应该不只是人类的文明进化史,它应该包涵人类丰富而敏感的心灵密码。这是文化史写作不同于其他史学写作的独特之处。

狐和人的故事几乎和人类历史一样漫长,从神秘。畏惧,厌恶开始,再到猜疑,试探,交往,最终走向了和解与热爱,这大概是人类说狐的心灵历程,从东方到西方莫能例外。

最早的故事始于《搜神记》和《伊索寓言》,《伊索寓言》里的狐狸老练地玩弄了山羊和猴子的智商,《搜神记》里的狐狸也扮成了老书生在秀智商——这样的开始并不是偶然,而是人类从原始的狩猎经验中得到的结论:狐狸是最难以猎获的动物,你用猎夹试图捕捉狐狸,而套住的却是一只猴子,猴子另外一种很聪明的动物,狐狸比猴子高明之处是在于它能够识别很低级的诱惑,而猴子却不能。

这是个令人沮丧的结论,由此开启了人狐斗争史,由这一点开始,狐狸便成为了文学创作的理想角色,它本来就存在于古人丰富的心理活动之中,梦,幻想,异象,谶语……黑暗处就是狐的天堂,是光怪陆离的狐界。只要电网和电灯没有被发明,油灯之下的段子手们便可以无尽地创造,狐狸会一直神秘下去,它永远不会像其他动物那样,处在一种要么被屠杀要么被驯化的地位:它无法驯化,却非要和人类形影不离,它也无法赶尽杀绝,却又时时刻刻警惕着人类。

于是,人类就开始了一边斗争一边破解狐狸之谜的伟大旅程,寓言和神话是最早的方式,然后是诗歌,是各类恐怖段子和煽情段子,然后是小说,是戏剧,是童话,是自然主义小说……在这样海量的文本资料面前,《狐说》以变幻、媚与魅、情与色、雅慧、恩与仇进行了主题归类,这种归类法的本质乃是将狐说从简单主题到复杂主题进行了梳理,具备了丰富的心理层次和美学层次,可以当作狐文学史来读。而在这种归类之外,呼延苏先生也不断穿插民俗、建筑、考古等方面的材料。这类材料排斥了地域、形态、时间等归类法,仍然从属于文学狐狸形象的归类,作为狐狸形象演化的佐证。这种独特的文化史写作的方式,就是呼延苏先生的一个文化写作宣言:任何与现代心灵无关的文化,乃是一种伪文化,或者死去的文化。

只要狐狸还活着,那我们就得对狐狸负责,因为狐狸说过:“你不应该忘记它。你现在 要对你驯服过的一切负责到底。你要对你的玫瑰负责……”(小王子)

梳理历史,本意是让历史中的狐鲜活起来,这依然是一种极为严肃的写作态度,就像文化学者布克哈特所言,善于运用碎片材料的文化写作,乃是一种非常高级的文化写作。文化写作又不是考古写作,我们永远在寻找它和我们心有灵犀的那一面,会心一笑的那一面,而不是确定了什么又否定了什么的那一面:“文化史大部分是由一种无意的,超然的,甚至偶然的方式传达的材料所组成的,它们在无意中暴露了它们的秘密,甚至是通过看上去自相矛盾的虚假装饰,这些装饰与它们试图记录和装点的材料具体内容完全没有关系,因此对文化史家来说具有了双重的意义。”这里的双重,也就是之前强调的历史和心灵的双重意义。

用如此之多带着体温的材料,呼延苏写出了狐的奇幻,狐的温暖,一步步前进到狐的趣味,狐的聪颖,狐的深情……狐狸在《阅微草堂笔记》和《子不语》里面开始了大翻案,慢慢与人相伴相亲。在《聊斋志异》里则达到了和人类的彻底和解,达到了和人类的相濡以沫。《青凤》里的青凤嫁给了耿去病,《娇娜》里松娘嫁给了孔雪笠,《刘海砍樵》里胡大姐嫁给了刘海(刘海哥因为驯服了狐狸雕像还树立在长沙街头)。

而最有说头的故事是《西池春游》,侯诚遇到了狐狸精独孤氏,知道了她是狐狸精仍然有了山盟海誓,后来侯诚还是回到了一条俗不可耐的人生成功路,当大官,娶良妇,一段足可以惊天地。泣鬼神的人妖恋就此了断,独孤氏以下的一段感言足可骂尽了天下负心汉,也将狐的忠诚阐发到了顶峰:“士之就去,不可忘义;人之反复,无甚于君;恩虽可府,心按可欺?视誓盟若无有,顾神明如等闲。子本穷愁,我令温暖。子口厌甘肥,身披衣帛。我无负子,子何负我……”

子本穷愁,我令温暖,这不正是《小王子》里狐狸的口吻吗?狐狸的故事说到这里,就是惊天的反转了:原来人类是比狐狸更狡黠更无信的动物啊,狐狸能够看穿人的孤独——却无法看到人类在孤独之外还有无尽的欲望,没有谁是真正热爱孤独的。狐狸却始终傻傻地认为人和他们一样热爱孤独,认为人类热爱荒僻的骤然相逢,它们竟然把这骤然相逢当成它们的幸运,为此而感激零涕,为此要厮守终身。

甘愿和狐狸肩并肩,每天看上一千一百四十次日落的人,真的有吗?

独孤氏这样的狐狸精遭此巨变,应该能想明白一件事:把孤独还给狐是必然的结局,繁华的要寻繁华而去,蛮荒的总要归于蛮荒。这种巨变之后的惊心动魄,正如伊丽莎白·毕肖普在《雷鸣》描写的那样:

安静,树叶间的微风

脸色苍白地面对即将来临的风暴。

安静,躲在窝里的小狐狸,

听,剧烈

而沉闷的声响,正滚下铅灰色的阶梯!

自此以后,这个狐狸的形象,便是脱离了因果孽缘的狐,如《狐说》结尾讲的《五灯会元》里的老者:五百年前是禅师,落了因果,成了野狐,后来五百年劫数满了,又去听人类禅师说法,野狐问了禅师怀海一个问题,“大修行人也落因果吗?”怀海答:“不味(违)因果。”

人狐孽海,不违因果,这个段子到这里就结束了,这是理想的禅机段子写法,但对于现代人来说,可能脑补一些画面口味会更为合适,因为我们都想知道小王子最终到哪里去了,狐狸到哪里去了?最后,我们真的能够把孤独还给狐狸吗?

这个画面可能由《狐狸的故事》来担当会更好一些,这是七十年代末一部非常优秀的纪录片:两只厮守的狐狸以为一场大雪就是深刻的劫难,因为那只母狐狸怀孕了,日子很艰难。后来小狐狸诞生,一共五只,最小的那只还失明了。为了让小狐狸有足够的食物,母狐狸莱拉冒险闯入人类的领地,这才是真正劫难的开始,狐狸又开始在另外一个轮回里领略狐生……(多令)