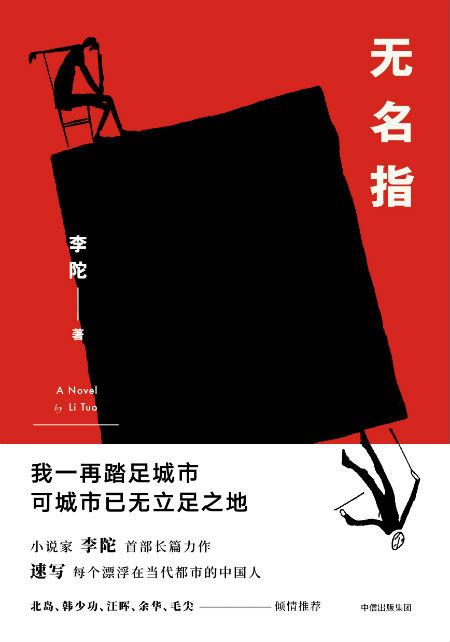

《无名指》 李陀 中信出版集团

我一再踏足城市,可城市已无立足之地

小说家 李陀 首部长篇力作

速写 每个漂浮在当代都市的中国人

这是一部从心理医生的视角探测世界的小说。海归心理学博士杨博奇,为了从“内部”理解人的秘密,回国后在北京以心理医生为业。一夜暴富的老板金兆山、蝇营狗苟的公务员王颐、为不会说黄段子而苦恼的白领胡大乐、最终选择出家的“爱因斯坦+林徽因”奇女子苒苒……“病人们”一一登场,他们与杨博奇在各不相同的领域——性、婚姻、股市、心理分析、宗教等——反复突进却又无从逾越,在漂浮的都市,他们能否寻找到生活的出口……

[编辑推荐]

★ 文学批评家 李陀 首部长篇力作

★ 回到十九世纪,向曹雪芹、陀思妥耶夫斯基学习。

情节性强、易读好读的纯文学。把“对话”作为统合整部小说其他要素的核心。用不同人物间的对话刻画人物,结构故事,使得阅读这部小说可以获得贴肤贴肉的日常生活质感,读者的阅读在阅读过程中感到流畅、爽利。这一点与时下小说多以“叙述”作为核心,描摹人物意识、心理等的小说很不一样。用作者自己的话说:和一切晦涩、灰色的写作告别。

★ 当代中国知识分子写作的新探索

中国现当代文学中,以知识分子作为题材的小说似乎不多。四九年以前如《八骏图》《华威先生》《寒夜》《围城》虽时有出现但都不是主流,建国后几乎绝迹,有出现的后来也命途多舛。改革开放后类似题材反响最大的似乎只有贾平凹的《废都》。就整个华语文学创作而言,大概台湾刘大任的《浮游群落》所表现出得那种知识分子在物欲横流中心灵的坚守与迷惘,是与《无名指》感觉最像的。

★ 书写都市景观的漫游人

《无名指》中的杨博奇以及知识分子的一群,就像本雅明笔下《发达资本主义时代的抒情诗人》,是孤独的都市漫游人(即使如小说中所说,北京没有一条拱廊街)。当他一次次走在这些街道上,他有的不是赞美而是乡愁,不是惊叹而是批判。批判把北京切割成“废墟”的国家大剧院,批判给长安街泼上一盆脏水的东方广场。而乡愁,远在八十年代,遥不可及,抑或卢沟桥上的那轮月亮,如梦似幻。小说中最动人的地方在杨博奇全裸的躺在卢沟桥上望月,“感觉有阳光从石头里慢慢渗出来,又慢慢渗到你身子里,让你浑身的血都是热乎乎的”。

[作者简介]

李陀,生于一九三九年,达斡尔族。评论家,作家,一九八六年,任《北京文学》副主编。一九八九年后赴美国访问,先后在芝加哥大学、伯克利大学、杜克大学、密歇根大学等校做访问学者。九十年代和陈燕谷共同主编以“新学人、新学术、新思想”为目标的《视界》。现为哥伦比亚大学东亚系客座研究员。

[名家推荐]

精心雕刻时代风物,快镜速写世间群像,释放出现代理性人对当下生活的悲欣两难和迷悟两疑。——韩少功

这是一部从心理医生的视角探测世界的小说,最终证明的却是他和他的病人一样没有能力与“外部”发生关系。他们在各不相同的领域—性、婚姻、股市、心理分析、宗教等等—反复尝试,每一次突进都证明着边界的无从逾越。心理医生的视角初看是分析性的,最终却反转为心理世界的自我呈现。

那些犀利论辩时而针砭现实,时而思考历史,如同刺向牢笼的长戟,但使尽全力握着它的人依旧原地不动地站立在牢笼的中心地带。作者由此将批判一并纳入了反讽的范畴—如果生活的道德基础不复存在,我们就需要另一种截然不同的生活和关于生活的理解。

以对话替换叙述推进故事,以速写取代描绘勾勒人物,以直观呈现而非心里独白处理意识流动,在无处不在的现代主义氛围中,作者精心策划了一次现实主义的逆向回归。

回归不是重复。——汪晖

文学界的天才捕手,电影界的理论导师,批评界的先锋教父,在拿下中国首届短篇小说奖后四十年,李陀再次亲身示范:需要重新发明小说。——毛尖