张枣,当代著名诗人、学者和诗歌翻译家。八十年代,诗歌步入黄金时代,人们谈诗写诗,凝聚成江湖。少年张枣便成名于那个年代,稚气懵懂,满腹才情。“张枣文气,易动情,被人夸了会高兴,还会到处给人看。王家新就常收到他的信,字很秀气,落款是‘你的枣’。”(刘丹青《80年代的诗人:主动告别诗意之后》)

2010年3月8日,48岁的张枣匆匆离去,留下八十首诗歌。顾彬写讣闻说,他是一个天才,但他没有珍惜自己的才华……

本文选自郭玉洁作品《众声》

《众声》 郭玉洁 著 人民文学出版社

“只要想起一生中后悔的事/梅花便落了下来。”写下这个句子的时候,张枣距离22岁生日还有两个月。他对这首名为《在镜中》的诗没有太大信心。在一个深秋的黄昏,他带着钢笔写成的诗稿去找好友、诗人柏桦。柏桦看了之后,郑重地对他说,这是一首会轰动大江南北的诗。

2010年3月8日,张枣去世之后,他的诗歌被记起。以诗歌在当代中国的边缘地位,恐怕再无“轰动大江南北”的可能,但这首《镜中》仍然传诵出了诗歌小圈子。当柏桦作出这个预言时,张枣张大眼睛,犹豫着,半信半疑。他一直不能理解:《镜中》太浪漫,不如自己其他的一些诗歌那么成熟,技巧高超,为什么会如此受欢迎?但是就像戴望舒的《雨巷》、徐志摩的《再别康桥》一样,这种“为赋新词强说愁”的青春感伤,天然地具备了流行的元素。诗中勾连起传统的意象,意境圆融,诗句清晰干净,非常现代,让读者觉得又是熟悉,又是陌生。更何况诗人如此年轻。

这首诗,是带着天才的气息被创造出来的。

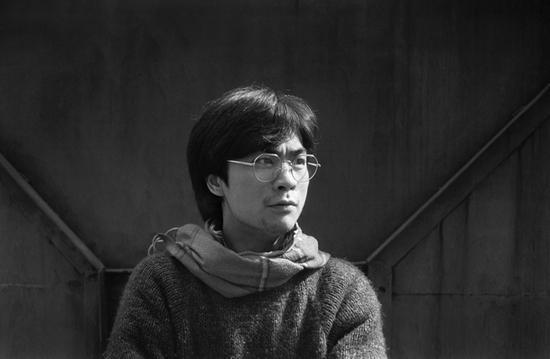

22岁的张枣,被柏桦这样形容:“梦幻般漆黑的大眼睛闪烁着惊恐、警觉和极其投入的敏感,复杂的眼神流露出难以形容的复杂,因为它包含的不只是惊恐、警觉和敏感,似乎还有一种掩映着的转瞬即逝的疯狂。他的嘴和下巴是典型的大诗人才具有的——自信、雄厚、有力、骄傲而优雅,微笑洋溢着性感。”

在照片里,在许多人的回忆中,张枣似乎是当时诗歌界的青春偶像。他清瘦英俊,穿着不俗,眉间是少年意气风发,英文系研究生,不到22岁就写出了《镜中》《何人斯》这样不凡的诗作。

张枣 1986年成都 肖全摄影

在当时的重庆,四川外语学院和西南师范大学有两个诗歌圈子,前者以张枣为首,后者以柏桦为首。柏桦回忆说,张枣在这两个圈子里欢快地游弋,最富青春活力,享受着被公认的天之骄子的身份。他那时不仅是众多女性的偶像,也让每一个接触了他的男生疯狂。

张枣很清楚自己的魅力,才华与知识于内,自信自如的人生游戏于外,青春适得其所。一天深夜,柏桦在张枣的房间谈起他的一位女性教师朋友,张枣突然很肯定地说,你信不信,我会让她几分钟内迷上我。柏桦颇不以为然,赌气似的,让他去一试身手,其结果令他震撼,“他就这样轻盈地送上了对我的承诺。”

这两个诗歌圈子,渐渐形成了自己的诗歌主张。当时的诗坛,仍然是北岛、舒婷等“朦胧派”的天下。他们的诗作在1979年被官方媒体刊登之后,引起冒犯性的争议,也赢得了全国范围内的声誉。但是“朦胧”并非诗人们自发的美学主张,其后要怎么发展?而他们的诗作也受到了后起诗人们的质疑。

1983年,张枣和柏桦刚刚到达重庆的那一年,被张枣称为是中国诗歌的间歇之年:“朦胧诗”势头减弱,新的声音和浪潮即将出现。年轻的重庆诗人们把中国当代诗歌划为三代:1949年至“文革”是第一代人,起始于“文革”的北岛们是第二代人,而他们是第三代人。

“第二代”中许多诗人来自政治中心的北京,又经历过“文革”,承担了太沉重的国家、民族命运,这让南方的才子们感到诗歌场域的强烈不协调。相比起政治抗争,个人体验是更重要的文学生命,他们认为。1984年,张枣和好友傅维谈起,“上一代人”也就是北岛他们的诗歌,仍然是“英雄主义”的集体写作,与国家政治联系过于紧密,而正在汹涌而来的诗潮是“极端个人化写作”的现代主义诗歌。

这样的批评当然是有道理的。今天的北岛也常常反思自己早期的许多作品,在许多场合,他都拒绝朗诵众所期待的《回答》,认为其中的语言暴力,事实上是承接了革命话语。诗歌要往前走,必定要走入个人,走入内心。但从另一个角度,这个粗糙的断代显然出自年轻的诗人们的焦虑。北岛一代的声势实在太大,他们克制不住弑父弑兄的冲动。

这两代人微妙的关系,在1985年早春北岛的重庆之行中体现得淋漓尽致。

那是一个雨夜,谈话在四川外语学院张枣昏暗零乱的宿舍进行。柏桦回忆道,北岛的外貌在寒冷的天气和微弱的灯光下显出一种高贵的气度和隽永的冥想。这形象让张枣感到了紧张,他说话一反常态,双手在空中夸张地比划着,突然发出一阵古怪的笑声,并词不达意地赞美起了北岛的一首诗。

而同样在场的傅维则记得,谈话在略显拘谨的氛围中展开,寒暄一阵,张枣率先打开了僵局,他对北岛说,我不太喜欢你诗中的英雄主义。北岛听着,好一会儿没说话。听张枣说完所有的看法,北岛没有就张枣的话作出正面回答,而是十分遥远而平静地谈到了他妹妹的死,谈到他在白洋淀的写作,谈到北京整个地下诗坛与状况,最后说,我所以诗里有你们所指的英雄主义,那是我只能如此写。

接下来,北岛也读了张枣的诗,当即表示比较喜欢《镜中》和其他几首。张枣不再紧张了。

这场“第二代”与“第三代”的见面只是开端。1991年,《今天》在海外复刊时,北岛邀请张枣做诗歌编辑。当时二人都“孤悬海外”,同病相怜,却也藏着更深的分歧。

张枣1962年生在湖南长沙,从小和外婆住在一起。外婆是从“旧社会”过来的少数读过书的老人家,她有一本白居易诗选,锁在装粮票和钱的柜子里,有空就拿出来读。张枣说,她读了很多年,最后都被翻烂了。

外婆还喜欢另一个诗人,杜甫。她当时在一个汽车修理厂值夜班。十岁的张枣和外婆一起睡,小孩子夜里不老实,老是踢被子。早上醒来后,外婆说,真是“娇儿恶卧踏里裂”啊!张枣不明白这是什么意思,外婆告诉他,这是杜甫《茅屋为秋风所破歌》中的句子。张枣不能完全明白这首诗,但是他一下子就觉得了“娇儿”这个词用得太好了,“一下子呈现了我和外婆的关系。”他疑惑,为什么这样一个平常的动作也会变成诗歌?好像变得不太一样了。幼小的他并没有想到要当诗人,只是觉得自己的世界被照亮了。

张枣的爸爸是一个诗人,他常常用俄语给他念普希金。尽管语言不通,韵律不同,自由的形式不同,但张枣一样感到了诗意。

早年的家庭教育,使得张枣和同龄人相比,接受了较好的文学营养。1949年之后中国的文化革命、对外来文学的选择性接受,即使对于1980年之后开始写作的诗人,中国古典传统和国外文学的交融往往也是成年之后的事。张枣却幸运得多。评论者常常指出,张枣的诗歌“古风很甚”,古典与现代交融了无痕迹。这和他的童年教养是分不开的。

1978年,16岁的张枣考入湖南师范大学外语系少年班。1983年考入四川外语学院研究生。他选择了英语,日后,他赴德国读书,德文相当好,还可以用俄语读原诗。他用西方诗歌的技巧,在汉文化中选择题材,视野非常开阔,谈起这个话题,张枣曾对傅维冒出一句湖南话:这下我用的武器就先进了撒,晓得不?

在重庆度过了几年,诗歌、友情、青春,飞扬的岁月,张枣创作出了《镜中》《何人斯》这些早期的代表作。1986年,他随德国女友赴德国读书。

关于在德国的生活,张枣给上海诗人陈东东的信里写道:“我在海外是极端不幸福的,试想想孤悬在这儿有哪点好?”他说起物质上的窘困,“几乎不能动,不能旅行,甚至不能出门,因为我现在能用的钱,只相当于你们这里的人民币70多块。”那是1991年。

更难以忍受的是精神的寂寞。“住在德国,生活是枯燥的,尤其到了冬末,静雪覆路,室内映着虚白的光,人会萌生‘红泥小火炉,……能饮一杯无?’的怀想。但就是没有对饮的那个人。……是的,在这个时代,连失眠都是枯燥的,因为没有令人心跳的愿景。……于是,趁着夜深人静,再独自闲饮。这时,内心一定很空惘,身子枯坐在一个角落里,只顾早点浸染上睡意,了却这一天。”

和热闹鲜活、友朋相伴的中国相比,德国是要寂寞得太多。这里不再有诗友间的互相激发,也没有掌声随时在侧,甚至婚姻生活也不顺利。张枣烟抽得很凶,开始酗酒,每天晚上都要喝醉,才能入睡。

1996年张枣回国,他赶到北京傅维住的东城区炮局胡同,一见面就说,哎呀弟弟,找个地方我先睡一觉。几乎是话音一落,倒在床上,呼噜就睡过去了,鼾声之大,几乎可以掀翻房顶。傅维看着床上那人,几乎都认不出来了,发胖,谢顶,鼾声如雷,哪里还是以前那个美男子张枣,顿时感觉有点黯然神伤。

与此同时,诗歌之于中国社会,也发生了巨大的变化。不再是1980年代,文化处于中心位置,诗歌已逐渐被边缘化,诗人不再成为明星,而中国的物质生活却迅速丰裕起来。诗人钟鸣形容说,革命和金钱教育了一代人,代价惨重,前者破坏了诗人和历史最幽暗的部分,后者破坏了诗人和文学——乃至书写——最纯洁的关系。

傅维在张枣写出杰作《早晨的风暴》之后,认为倚天已出,无以争锋,渐渐怠惰了诗艺。后来,他开始从商——这也是许多诗人最后的选择。他写信告诉张枣自己的变化,在回信中,张枣写道:“我赞同你说的生活之重要,甚至生活先于艺术。……我个人亦想回国干,国外这些年,固然给了我无价之宝,但生活与艺术的最终完善,只能在祖国才能进行。它有活泼的细节,它有不可选择的无可奈何的历史过程,应该去参与,不管用哪种方式。总之,生活,有趣的生活应该是生活本身唯一的追求。”

张枣开始常常回国。他几乎是贪婪地品尝着生之滋味,似乎要补足在德国时的寂寞空间。陈东东的岳母说,“张枣这个人真是滑稽,嘎滑稽,馋得不得了。我从来没见过这么馋,这么喜欢吃东西的人。”从德国每次飞抵上海,从机场并不直奔岳母家(他第二任妻子是上海人),而是让出租车停在离那儿不远的一家南货店门前,拖着箱子跨进店堂,欣喜地抚摸着每一只火腿,每一块腊肉,每一捆香肠,这儿闻闻那儿嗅嗅,打听每样东西的价格,但是忍住不买。直到飞回德国前一天,才扑向南货店大买一气。每次帮他打行李的时候,陈东东都会很不耐烦,已经装不下了,还要多塞些鱼干、腊肉、糟鸭、熏肠、老干妈辣酱什么的。“回德国这可要吃上半年呢……”张枣总会说。

傅维记得有一次,张枣把青椒皮蛋送进嘴前,无比温柔地说:让我好好记住了这细腻丝滑还有清香,我们再说话,可好?

张枣热爱红尘。而德国的生活却不太如意。北岛到柏林参加活动,去张枣教书的图宾根看他。张枣丢了工作,外加感情危机,家里乱糟糟的,儿子对着音响设备踢足球。

张枣那时已经很少写诗了。1998年,德国汉学家、作家顾彬和张枣约好,他为张枣翻译、编辑出版一本德文诗集,而张枣为他翻译出版一本汉语诗集。顾彬为此推掉了自己的工作,第二年,张枣的德文诗集《春秋来信》出版。而顾彬的诗集呢?张枣翻译了还不到一半。顾彬不无抱怨地回忆说,他总有各种各样的借口,说我的诗很难翻译,他的诗不是更难翻吗?

张枣不停给顾彬打电话,一边解释,一边邀请他到大连旅行。他说,一切费用都有人赞助,还暗示那里会有女孩,可是对于顾彬这样的加尔文教徒,这些物质色欲都不值一提,唯有工作、创造,才是最重要的。他因此与张枣分道扬镳。

2004年,张枣开始在中央民族大学教书。2006年彻底搬回中国。看起来,他选择了滋味浓重的生活,但是更为严肃的北岛却不认同这个选择。

北岛经历了漫长的流放生涯,曾在北欧孤独的永夜难以入眠,但是他说,他感谢寂寞,让他完成了生命的沉潜,没有淹没在国内的虚华之中。他觉得这是诗人、作家必过的关坎。在张枣回国前,北岛曾经和张枣通过几次很长的电话,他深知张枣性格的弱点,他认为,声色犬马和国内的浮躁气氛会毁了他。他对张枣说,你要回国,就意味着你将放弃诗歌。张枣完全同意,他说,他实在忍受不了国外的寂寞。

张枣去世之后,诗人们评论他的诗歌成就,回忆他才华飞扬的青春——逝去的人很容易成为神话,却很少提及他最后的日子。只有在只言片语中,表达些许惋惜。张枣在纵情“生活”,也仍然热爱诗歌,谈论诗歌,但是写作需要更大的意志、更严格的纪律,无法创造,让他更觉压力,也更加投入“生活”。钟鸣说,他后期生活的紊乱,证明了他的绝望与放弃,同时,也证明了原来对他期望很高的人,也完全放弃了他。

2010年3月8日,48岁的张枣因肺癌去世,留下八十首诗。顾彬写讣闻说,他是一个天才,但他没有珍惜自己的才华。

附:张枣的诗

《何人斯》

究竟那是什么人?在外面的声音

只可能在外面。你的心地幽深莫测

青苔的井边有棵铁树,进了门

为何你不来找我,只是溜向

悬满干鱼的木梁下,我们曾经

一同结网,你钟爱过跟水波说话的我

你此刻追踪的是什么?

为何对我如此暴虐

我们有时也背靠着背,韶华流水

我抚平你额上的皱纹,手掌因编织

而温暖;你和我本来是一件东西

享受另一件东西;纸窗、星宿和锅

谁使眼睛昏花

一片雪花转成两片雪花

鲜鱼开了膛,血腥淋漓;你进门

为何不来问寒问暖

冷冰冰地溜动,门外的山丘缄默

这是我钟情的第十个月

我的光阴嫁给了一个影子

我咬一口自己摘来的鲜桃,让你

清洁的牙齿也尝一口,甜润的

让你也全身膨胀如感激

为何只有你说话的声音

不见你遗留的晚餐皮果

空空的外衣留着灰垢

不见你的脸,香烟袅袅上升——

你没有脸对人,对我?

究竟那是什么人?一切变迁

皆从手指开始。伐木丁丁,想起

你的那些姿势,一个风暴便灌满了楼阁

疾风紧张而突兀

不在北边也不在南边

我们的甬道冷得酸心刺骨

你要是正缓缓向前行进

马匹悠懒,六根辔绳积满阴天

你要是正匆匆向前行进

马匹婉转,长鞭飞扬

二月开白花,你逃也逃不脱,你在哪儿

休息

哪儿就被我守望着。你若告诉我

你的双臂怎样垂落,我就会告诉你

你将怎样再一次招手;你若告诉我

你看见什么东西正在消逝

我就会告诉你,你是哪一个

《镜中》

只要想起一生中后悔的事

梅花便落了下来

比如看她游泳到河的另一岸

比如登上一株松木梯子

危险的事固然美丽

不如看她骑马归来

面颊温暖

羞惭。低下头,回答着皇帝

一面镜子永远等候她

让她坐到镜中常坐的地方

望着窗外,只要想起一生中后悔的事

梅花便落满了南山

《早晨的风暴》

昨夜里我见过一颗星星

又孤单又晴朗,后半夜

这星星显得异常明亮

像一个变化多端的病者

又像一个白天饮酒的老人

我心里感到担忧和诧惊

早晨醒来果然听到了风声

所有的空门嘭然一片

此起彼伏,半天不见安静

这四月的风暴又纤美又清洁

转瞬即逝,只留下一些气味

一些气味带来另一些气味

不住地围绕我,让我思绪万千

忽而我幻想自己是一个老人

像我曾经见过的某一个

叮咛自己不去干某一些事情

忽而觉得自己渺小得可怜

跟另一个渺小的人促膝交谈

最后分开,又一直心心相印

或者这些,或者那些

在这个清洁无比的上午

风暴刚刚过去,鸟儿又出来

它们有着这么多的地方和姿态

一些东西丢失了,又会从

另一些东西里面出现

一些事情做完了;又会使

其它的事情显得欠缺

我想起我遥远的中学时代

老师放低的温柔的声音

在一个大阴天,回家以前

上午的书页散发往年的清香

我发现自己变成许多的人

漫游在众多而美妙的路上

最后大家都变成一个人,一个老人

像我某一天见过的那个

不识字,却文质彬彬

我又干渴又思睡,瞥见

中午,美丽如一个智慧

消逝的是早上的那场风暴

更远一些,是昨夜的那颗星星